Das Ingenieurwesen gilt gemeinhin als eine Disziplin, die stark von Naturwissenschaften, Mathematik und Technik geprägt ist. In der öffentlichen Wahrnehmung steht die praktische Anwendung von physikalischen Gesetzen, technischen Berechnungen und innovativer Konstruktion im Vordergrund. Dennoch ist diese Betrachtung zu eng gefasst, denn die Geisteswissenschaften spielen eine ebenso wichtige Rolle dabei, wie Ingenieure denken, handeln und die Welt gestalten. Das Studium und die Einbindung der Geisteswissenschaften stellen keine bloße Ergänzung zum technischen Wissen dar, sondern sind die Grundlage für eine verantwortungsvolle und ganzheitliche Herangehensweise an ingenieurwissenschaftliche Herausforderungen. Sie helfen dabei, Ingenieure nicht nur als Techniker, sondern als reflektierte Gestalter, ethische Entscheider und empathische Kommunikatoren zu formen, die ihre Arbeit im gesellschaftlichen Kontext verstehen und gestalten können.

Die historische Entwicklung des Ingenieurwesens zeigt eine enge Verzahnung mit geisteswissenschaftlichen Disziplinen auf. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als das technische Studium in etablierten Institutionen wie der US-Militärakademie in West Point oder dem Rensselaer Polytechnic Institute Form annahm, war die Integration von Philosophie, Ethik und Kommunikation Teil der Ausbildung. Dies entsprach dem Verständnis, dass Ingenieure nicht isoliert im Elfenbeinturm arbeiten, sondern Verantwortung für die Gesellschaft und deren Werte übernehmen müssen. Die Verbindung von technischem Know-how und geisteswissenschaftlicher Reflexion war entscheidend dafür, den Ingenieur als einen ganzheitlichen Beruf zu etablieren, der über die reine Effizienz oder Funktionalität hinausdenkt.

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts konnte man trotz wachsender Spezialisierung und technischer Komplexität immer wieder ein Ringen um die Identität des Ingenieurs beobachten. Ingenieure waren besorgt darüber, was es eigentlich bedeutete, Ingenieur zu sein, und wie sie ihre Rolle gegenüber anderen Berufen wie Medizin oder Recht definieren konnten. Sie erkannten, dass technisches Fachwissen allein nicht ausreicht, um den umfassenden Herausforderungen gerecht zu werden. Die Betrachtung sozialer, ethischer und kultureller Dimensionen wurde als unabdingbar für die Rechtfertigung ihres Berufsbildes gesehen.

In Zeiten wirtschaftlicher Krisen und gesellschaftlicher Umbrüche wurde diese Auseinandersetzung besonders intensiv geführt. Aus diesem Grund entwickelten führende Köpfe im Ingenieurwesen Lehrpläne, die einen hohen Anteil geisteswissenschaftlicher Fächer vorsahen. Charles Proteus Steinmetz etwa setzte sich schon 1909 vehement für die Einbindung der klassischen Sprachen und der Philosophie ein. Er warnte davor, eine Ausbildung ausschließlich auf naturwissenschaftlich-technische Aspekte zu beschränken, da dies den Ingenieur „einseitig“ machen würde. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg und während des Kalten Krieges wurde die Bedeutung der Geisteswissenschaften betont.

Die moralischen Diskurse rund um den Einsatz der Atombombe, die Verantwortung für technologische Entwicklungen und die sozialen Auswirkungen neuer Technologien machten eine breite, reflektierte Bildung notwendig. Der amerikanische Professor C.R. Vail formulierte in den 1960er Jahren, dass eine erhebliche Zahl von Ingenieurabsolventen zwar technisch geschickt sei, aber kulturell „halbanalphabetisch“ und daher kaum in der Lage, neuartige technologische Herausforderungen kreativ und ganzheitlich zu lösen. Er forderte die Integration eines vollen Jahres an geisteswissenschaftlichen und sozialen Studien, um die intellektuelle, ethische, spirituelle und ästhetische Entwicklung von Ingenieuren zu fördern.

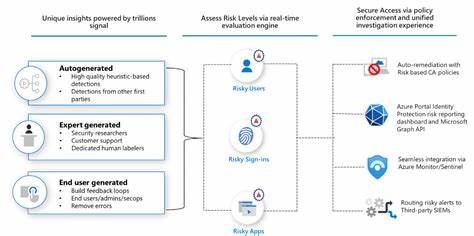

Erst so könnten sie nicht nur technische Probleme lösen, sondern auch die sozialen Konsequenzen ihrer Arbeit verstehen und mitverantworten. Heute, in einer Welt vernetzter und komplexer denn je, erhält dieser Ansatz eine neue Dringlichkeit. Technologische Innovationen durchdringen alle Lebensbereiche und wirken auf gesellschaftliche, politische und kulturelle Strukturen ein. Themen wie Klimawandel, Künstliche Intelligenz, Robotik oder medizinische Technik erfordern nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch tiefes Verständnis für ethische Fragen, gesellschaftliche Folgen und kommunikative Fähigkeiten. Geisteswissenschaften liefern hier die notwendigen Perspektiven und Werkzeuge, um die Auswirkungen technischer Entwicklungen auf Menschen und Gesellschaft kritisch zu analysieren und verantwortungsvoll zu steuern.

Das Einbringen von Philosophie, Geschichte, Ethik und Kommunikationswissenschaft in die ingenieurwissenschaftliche Ausbildung fördert das Bewusstsein, dass Technik niemals wertfrei ist. Jede technische Entscheidung trägt gesellschaftliche Werte und Konsequenzen in sich. So sensibilisiert philosophische Reflexion die Studierenden dafür, welche Grundannahmen und Wertvorstellungen ihrer Arbeit zugrunde liegen. Historische Kenntnisse zeigen auf, wie technologische Innovationen in der Vergangenheit sozial eingebettet waren und welche Lehren daraus gezogen werden können. Kommunikationsfähigkeiten wiederum sind unerlässlich, um technisches Wissen verständlich zu vermitteln und mit verschiedenen Interessengruppen konstruktiv zu kommunizieren.

Darüber hinaus regen künstlerische und kreative Disziplinen die Innovationsfähigkeit und ästhetische Gestaltung von Ingenieuren an. Die Schnittstellen zwischen Technik und Kunst zeigen, wie ästhetische Kriterien in Produktgestaltung, Architektur oder Benutzerfreundlichkeit einfließen. Kreativität ist kein Zufallsprodukt technischer Kompetenz, sondern kann gezielt durch geisteswissenschaftliche Bildung gefördert werden. Aktuelle Diskussionen zum Kürzen staatlicher Forschungsförderung im Bereich der Geisteswissenschaften treffen daher auf breite Kritik aus der Ingenieurswelt. Die Gefahr besteht, dass ohne eine fundierte geisteswissenschaftliche Komponente zukünftige Ingenieure zu rein technischen Problemlösern werden, die die weitreichenden sozialen und ethischen Auswirkungen ihres Handelns nicht mehr im Blick haben.

Eine bloße Fokussierung auf reine STEM-Fächer (Science, Technology, Engineering, Mathematics) greift zu kurz, wenn dadurch die moralische und gesellschaftliche Verantwortung des Ingenieurberufs verloren geht. Gleichzeitig zeigen sich neue Möglichkeiten für die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Weiterbildung durch digitale Medien und Online-Ressourcen. Ingenieurstudenten und Fachleute können heute leichter als je zuvor auf geisteswissenschaftliche Inhalte zugreifen und müssen ermutigt werden, lebenslang zu lernen und sich in diesen Bereichen weiterzubilden. Die Bereitschaft, den eigenen Horizont zu erweitern und kritisch-reflexiv zu arbeiten, ist entscheidend für den langfristigen Erfolg und die gesellschaftliche Akzeptanz des Ingenieurwesens. Die historisch begründete und in der Praxis bewährte Verzahnung von Geisteswissenschaften und Ingenieurwesen ist nicht nur wünschenswert, sondern notwendig für eine ganzheitliche Ausbildung, die dem komplexen Anspruch moderner Technologieentwicklung gerecht wird.