Die Schweiz hat sich in den letzten Jahren als globales Zentrum für Kryptowährungen und Blockchain-Technologie etabliert. Mit der Initiative zur Untersuchung einer staatlichen digitalen Währung, dem sogenannten „e-Franc“, setzt die Schweizer Regierung nun einen weiteren wichtigen Schritt, um die Rolle der Schweiz als führende Krypto-Nation zu stärken und zugleich die Herausforderungen einer möglichen digitalen Zentralbankwährung eingehend zu analysieren. Das Interesse an der Schaffung eines staatlichen digitalen Frankens kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Länder weltweit verstärkt digitale Währungen erforschen und entwickeln, um den wandelnden Anforderungen der Finanzwelt gerecht zu werden. Die Bundesversammlung, konkret die siebenköpfige Schweizer Regierung, der Bundesrat, unterstützt die Initiative des jungen Politikers Cédric Wermuth, der sich für eine detaillierte staatliche Studie zur möglichen Einführung einer solchen Kryptowährung eingesetzt hat. Wermuth, welcher als Vizepräsident der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz agiert, brachte den Vorstoß ein, um sowohl juristische als auch monetäre Fragestellungen rund um den „e-Franc“ umfassend zu beleuchten.

Die Forderung nach einer solchen Untersuchung basiert auf der Erkenntnis, dass die Einführung einer staatlich unterstützten Kryptowährung eine Vielzahl von rechtlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen mit sich bringt. So könnte eine digitale Form des Schweizer Frankens neue Möglichkeiten im Zahlungsverkehr eröffnen, aber auch neue Risiken in Bezug auf Datenschutz, Geldpolitik und Finanzmarktstabilität mit sich bringen. In der offiziellen Stellungnahme des Bundesrats wurde das Bewusstsein für die Herausforderungen und Chancen hervorgehoben, die eine Einführung des „e-Francs“ mit sich brächte. Der Vorschlag sieht vor, dass eine umfassende Prüfung durchgeführt wird, um nicht nur technische, sondern auch rechtliche und wirtschaftliche Aspekte zu klären. Falls die Nationalversammlung dem Vorschlag zustimmt, wird das Finanzdepartement mit der Durchführung der Studie beauftragt.

Die Initiative der Schweiz ist keine Insel in einem globalen Trend: Länder wie China mit ihrem digitalen Yuan, Singapur, Kanada, Israel und Großbritannien befassen sich ebenfalls intensiv mit der Entwicklung staatlicher digitaler Währungen. Diese sogenannten Central Bank Digital Currencies (CBDCs) versprechen, die Art und Weise, wie Geld verwendet, gespeichert und übertragen wird, grundlegend zu verändern. Die Schweiz verfolgt diesen Wandel mit großem Interesse, nicht zuletzt aufgrund ihrer einzigartigen Stellung als kryptofreundliche Jurisdiktion. Die nationale Finanzmarktaufsicht FINMA hat bereits frühzeitig klare Rahmenbedingungen für Initial Coin Offerings (ICOs) geschaffen, was die Schweiz zu einem Anziehungspunkt für Blockchain-Startups und Krypto-Innovationen macht. Die Stadt Zug, auch bekannt als „Crypto Valley“, steht beispielhaft für diesen innovativen Geist.

Hier wurde bereits der Einsatz von Kryptowährungen in alltäglichen Transaktionen vorangetrieben und fördert eine lebendige Szene von Unternehmen und Investoren. Auch der Schweizer Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann hat das Ziel ausgegeben, die Schweiz zur weltweit führenden „Crypto-Nation“ zu etablieren. Dieses Bestreben basiert auf einem strategischen Plan, der sowohl die technologische Entwicklung als auch regulatorische Klarheit umfasst, um den einheimischen und internationalen Akteuren im Bereich der digitalen Finanzmärkte optimale Rahmenbedingungen zu bieten. Die Forschung zum „e-Franc“ könnte der Schweiz erlauben, eine Vorreiterrolle bei der Integration von Blockchain-basierten Geldsystemen einzunehmen. Die Vorteile einer solchen Währung wären vielfältig: schnellere und sicherere Transaktionen, höhere Transparenz im Finanzsystem und potenziell geringere Kosten für Banken und Verbraucher.

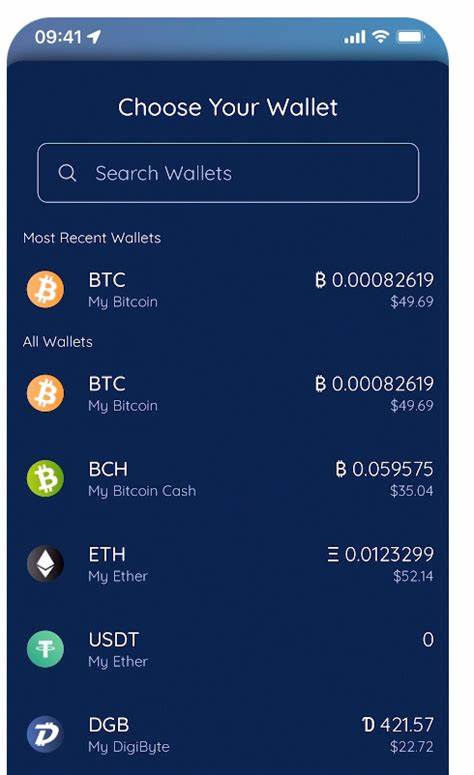

Zudem könnte ein digitaler Franken die finanzielle Inklusion verbessern, da er den Zugang zu zentralbankgestütztem Geld für eine breite Bevölkerungsschicht erleichtert, unabhängig von traditionellen Bankdienstleistungen. Gleichzeitig sind die Herausforderungen nicht zu unterschätzen. Fragen des Datenschutzes und der Cybersicherheit spielen eine zentrale Rolle, da das Vertrauen der Nutzer die Grundlage für den Erfolg einer solchen Währung bildet. Die monetären Effekte auf die Geldpolitik sind ebenfalls komplex: Der „e-Franc“ könnte Einfluss auf die Geldmengensteuerung und die Steuerung der Zinspolitik haben. Auch gilt es, die Risiken von Geldwäsche und illegalen Finanzgeschäften im digitalen Raum zu adressieren.

Des Weiteren berührt die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung tiefgreifend etablierte Finanzmarktstrukturen, was regulatorische Anpassungen erfordern würde. Die angestoßene Studie soll daher einen umfassenden Überblick über diese vielfältigen Faktoren liefern und eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Schweizer Politik schaffen. Neben technischen Aspekten wird sie stark auf rechtliche Rahmenbedingungen eingehen und Empfehlungen formulieren, wie eine Einführung gesellschaftlich akzeptiert und wirtschaftlich tragfähig gestaltet werden kann. Die signalhafte Unterstützung des Bundesrats unterstreicht die ernsthafte Absicht der Schweiz, sich aktiv an der Gestaltung der zukünftigen Finanzlandschaft zu beteiligen. Sollte die Nationalversammlung grünes Licht geben, zählt die Schweiz zu den ersten westlichen Ländern, die eine staatlich begleitete Untersuchung zur Einführung einer eigenen Kryptowährung starten.

Dies zeigt, dass die Schweizer Politik den technologischen Wandel als Chance sieht und gleichzeitig mit Bedacht vorgehen möchte, um Risiken zu minimieren. Experten gehen davon aus, dass die Digitalisierung des Geldes unumkehrbar ist und die Form staatlichen Geldes sich in den nächsten Jahren tiefgreifend verändern wird. Nicht nur für die Schweiz, sondern für das globale Finanzsystem bedeutet dies eine neue Ära, in der Digitale Zentralbankwährungen eine zentrale Rolle spielen könnten. Die Erfolgsgeschichte der Blockchain-Technologie und Kryptowährungen hat nicht nur eine neue Welle von Innovationen hervorgerufen, sondern auch die Funktionsweise von Geld und Finanzierung hinterfragt. Eine vom Staat unterstützte digitale Währung wie der „e-Franc“ könnte helfen, diese neuen Technologien auf sichere und vertrauenswürdige Weise in das bestehende System zu integrieren.

Die öffentliche Diskussion rund um den „e-Franc“ zeigt zudem, dass in der Schweiz eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung stattfinden wird. Bürger, Banken, Technologieunternehmen sowie politische Entscheidungsträger sind aufgefordert, gemeinsam die Chancen und Risiken abzuwägen und eine visionäre Strategie für die digitale Zukunft des Schweizer Frankens zu entwickeln. Insgesamt symbolisiert die Initiative zur Studie über den „e-Franc“ die wachsende Bedeutung digitaler Finanzsysteme und die hohe Innovationsbereitschaft der Schweiz. In einer Zeit, in der Digitalisierung und neue Technologien alle Lebensbereiche durchdringen, positioniert sich die Schweiz als progressives Land, das bereit ist, technologische Neuerungen als Motor für wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftlichen Fortschritt zu nutzen. Es bleibt spannend zu beobachten, wie die Ergebnisse der Studie ausfallen werden und welchen Weg die Schweiz in der Entwicklung ihrer digitalen Währung letztendlich einschlägt.

Unabhängig vom Ergebnis hat das Land mit diesem Vorstoß eine deutliche Botschaft an die internationale Finanzwelt gesendet: Die Schweiz nimmt die Digitalisierung des Geldes ernst und will aktiv an der Gestaltung der Zukunft einer möglichen staatlichen Kryptowährung mitwirken.