Die Vorstellung, beobachtet zu werden, ist so alt wie die Menschheit selbst, doch in der heutigen digitalen Ära hat Überwachung einen neuen, allgegenwärtigen Charakter angenommen. Ob durch Social Media, Kameras im öffentlichen Raum oder durch die stetige Sammlung persönlicher Daten – das Bewusstsein darüber, dass wir nahezu jederzeit gesehen werden könnten, beeinflusst unsere Wahrnehmung, unser Verhalten und sogar die Art und Weise, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Dieses Phänomen verändert nicht nur, wie wir uns selbst und andere sehen, sondern prägt auch unser Denken auf tiefgreifender Ebene. Bereits im 18. Jahrhundert konzipierte der Philosoph Jeremy Bentham das sogenannte Panoptikum, ein Gefängnisdesign, bei dem ein zentraler Turm die Gefangenen unsichtbar überwachen konnte, sodass sie theoretisch jederzeit beobachtet wurden, ohne zu wissen, wann tatsächlich jemand hinsah.

Dieses Konzept symbolisiert die heutige Realität der digitalen Überwachung. Die unsichtbare, jedoch stets präsente Möglichkeit der Beobachtung führt zu einem internen Überwachungszustand, bei dem Menschen ihr Verhalten anpassen, selbst wenn keine direkte Kontrolle stattfindet. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass wir uns unter Beobachtung anders verhalten. Schon Ende des 19. Jahrhunderts zeigte der Psychologe Norman Triplett, dass Radfahrer leistungsfähiger sind, wenn sie von Zuschauern begleitet werden.

Aktuelle Studien erweitern dieses Verständnis und haben herausgefunden, dass das Gefühl, beobachtet zu werden, nicht nur bewusste Verhaltensänderungen bewirkt, sondern auch unbewusst unsere kognitiven Funktionen beeinflusst. Die sogenannte „Stare-in-a-crowd“-Effekt illustriert, wie stark das menschliche Gehirn auf Blicke reagiert. Inmitten vieler abgewandter Gesichter können wir einen direkten Blickkontakt augenblicklich erkennen. Dies liegt daran, dass Blickrichtungen wichtige soziale Informationen vermitteln und uns helfen, die Intentionen anderer einzuschätzen. Schon Babys zeigen eine Präferenz für direkten Augenkontakt, was evolutionär likely dazu diente, potenzielle Gefahren und Feinde frühzeitig zu erkennen.

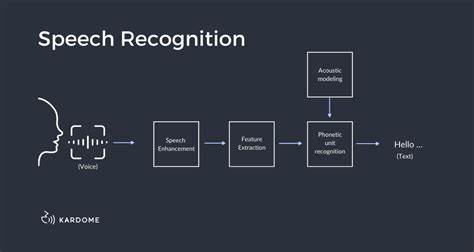

Doch der psychologische Effekt von Überwachung geht viel tiefer als bewusstes Verhalten. Forschungen zeigen, dass die kognitive Leistungsfähigkeit unter Beobachtung beeinträchtigt wird. Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und sogar Sprachverarbeitung können durch das Gefühl, beobachtet zu werden, beeinträchtigt werden. Das Gehirn benötigt mehr Ressourcen, um die soziale Situation einzuschätzen, was die Kapazität für andere Aufgaben verringert. Eine besonders faszinierende Studie aus Australien verwendete die Methode der kontinuierlichen Flash-Unterdrückung, um unbewusste visuelle Verarbeitung zu erforschen.

Teilnehmende Personen wurden gefilmt und wussten, dass diese Live-Übertragung an einen anderen Raum gesendet wurde. Die Resultate zeigten, dass Menschen unter dieser Beobachtung unbewusst schneller und präziser Gesichter wahrnahmen, selbst wenn diese erst verzögert bewusst erkennbar waren. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Anwesenheit einer beobachtenden Instanz auch unbewusste Wahrnehmungsmechanismen beschleunigt, womit das soziale Bewusstsein viel fundamentaler in unsere Gehirnfunktionen eingreift, als bislang gedacht. Interessanterweise beschränkt sich dieser Effekt nicht nur auf den direkten Blickkontakt mit Augen. Forschungen zeigen, dass auch andere soziale Signale wie Mündungen oder konisch geformte Objekte, die auf eine Person gerichtet sind, ähnliche Reaktionen hervorrufen.

Man spricht hier von „Mind Contact“ – dem Gefühl, das Objekt der Aufmerksamkeit eines anderen zu sein. Dieses „mentale Treffen“ aktiviert bestimmte Aufmerksamkeitssysteme im Gehirn und kann den emotionalen und kognitiven Zustand stark beeinflussen. Diese permanente, oft unvermeidbare Überwachung stellt jedoch auch eine erhebliche Belastung für unsere mentale Gesundheit dar. Wenn das Gehirn dauerhaft im erhöhten Alarmzustand ist, leidet die psychische Widerstandskraft. Personen mit sozialen Ängsten oder Psychosen wie Schizophrenie sind besonders anfällig, da sie auf Blicksignale hypersensibel reagieren.

Für die allgemeine Bevölkerung führt diese ständige Anspannung zu einem Gefühl der Überforderung und inneren Anspannung, da das Gefühl permanent beobachtet zu werden, einen verzögerten Kampf-oder-Flucht-Modus auslöst. Diese Erkenntnisse werfen auch Fragen zu gesellschaftlichen und organisatorischen Auswirkungen auf. In Arbeits- und Lernumgebungen wird vermehrt auf Überwachung gesetzt, um Produktivitätssteigerungen oder Leistungsüberprüfungen zu erzielen. Die Forschung legt jedoch nahe, dass eine solche Überwachung kontraproduktiv wirken kann, da die geistige Belastung und die abgelenkte Aufmerksamkeit die Effizienz mindern. Im Bildungsbereich können zum Beispiel Online-Prüfungen, die durch Webcam-Überwachung kontrolliert werden, bei Schülern und Studenten zu einer schlechteren Leistung führen, weil der soziale Druck und die ständig wahrgenommene Beobachtung geistige Ressourcen bindet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Unsicherheit darüber, wer uns tatsächlich beobachtet. Das Panoptikum-Modell zeigt, dass die Macht der Überwachung gerade darin liegt, dass man nie sicher sein kann, ob Beobachtung stattfindet. Im digitalen Zeitalter schaffen Algorithmen, Datenbroker und soziale Medien diese Unsicherheit auf einer globalen Ebene. Diese allgegenwärtige Ungewissheit führt zu einer Internalisierung von Überwachung. Menschen passen ihr Verhalten und Denken präventiv an, was schleichend die persönliche Freiheit und das spontane soziale Miteinander beeinträchtigen kann.

Zusammenfassend zeigt die Forschung eindrücklich, dass Überwachung weitreichende Folgen hat, die weit über das sichtbare Verhalten hinausgehen. Das Bewusstsein, beobachtet zu werden, verändert nicht nur, wie wir uns in der Gesellschaft präsentieren, sondern beeinflusst unbewusst unsere Wahrnehmungs- und Denkprozesse. Diese vielfältigen Effekte stellen eine neue Herausforderung für moderne Gesellschaften dar, die zunehmend von digitalen Überwachungsmechanismen durchdrungen werden. Für die Zukunft ist es wichtig, dass Politik, Unternehmen und Gesellschaft den Einfluss ubiquitärer Überwachung auf die mentale Gesundheit und kognitive Leistungsfähigkeit stärker berücksichtigen. Ein bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit Daten, Transparenz bei der Nutzung von Überwachungstechnologien sowie die Förderung von Privatsphäre und psychischem Wohlbefinden sind entscheidend, um die Balance zwischen Sicherheit, gesellschaftlicher Kontrolle und individueller Freiheit zu wahren.

Die eben beschriebenen Zusammenhänge zeigen, dass der Weg in eine überwachte Welt nicht nur technische, sondern vor allem psychologisch-soziale Fragestellungen aufwirft. Nur wenn wir verstehen, wie das ständige Gefühl beobachtet zu werden unser Denken formt, können wir Wege finden, diesen Einfluss zu modulieren und eine gesunde, offene Gesellschaft zu gestalten, in der Menschen sich sicher und frei entfalten können.