In der Welt der Softwareentwicklung ist die Performanceoptimierung eine der komplexesten und zugleich wichtigsten Aufgaben. Die Verbesserung der Ausführungsgeschwindigkeit und der Effizienz von Programmen beeinflusst nicht nur die Nutzererfahrung, sondern auch die Ressourcennutzung und letztlich die Wirtschaftlichkeit ganzer Projekte. Doch wie findet man eigentlich die entscheidenden Flaschenhälse in einem System, wenn die Probleme subtil und nicht sofort sichtbar sind? Welche Strategien und Werkzeuge helfen dabei, scheinbar diffuse Leistungsprobleme zu entwirren? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt eines aktuellen Performance-Untersuchungsfalls, der exemplarisch zeigt, wie sich durch genaue Analyse und Hypothesenbildung deutliche Verbesserungen erzielen lassen. Die Herausforderung begann vor etwa einem Jahr, als ein Entwicklerteam versuchte, eine spezifische Funktion innerhalb des Speedometer 3 Benchmarks zu optimieren. Trotz intensiver Arbeit und eingehender Analyse generierten die Versuche keine klaren Hinweise darauf, wo genau die Performance-Probleme lagen.

Die durchgegangene Assembly-Erzeugung gab keinen eindeutigen Aufschluss, was die Situation weiter verkomplizierte und das Team mit einem Gefühl der Ungewissheit zurückließ. Monate später führte ein scheinbar kleiner Eingriff zur Verbesserung der Laufzeit. Ein Entwickler entfernte eine originale „Optimierung“, die darin bestand, den sogenannten Tag eines Werts separat vom eigentlichen Wert zu schreiben. Im Vorfeld hatte die verwendete Datenstruktur diese getrennten Schreibvorgänge ermöglicht. Das Entfernen dieser Trennung brachte jedoch eine signifikante Performance-Steigerung von sechs bis acht Prozent bei bestimmten Benchmarks.

Diese Differenz mag auf den ersten Blick gering erscheinen, ist in der Welt von Compilerentwicklung und Systemoptimierung aber sehr bedeutsam. Die Erklärung für diesen Effekt liegt im Verhalten moderner Prozessoren, speziell in einem Phänomen namens Store Forwarding. Hierbei handelt es sich um eine CPU-Optimierung, bei der ein Ladebefehl (Load) direkt von einem vorhergegangenen Schreibbefehl (Store) Werte übernimmt, ohne auf den Abschluss des Schreibvorgangs im Hauptspeicher warten zu müssen. Wenn jedoch die Schreibvorgänge in einer getrennten, fragmentierten Art ausgeführt werden, kann diese Store-Forwarding-Funktion nicht effektiv arbeiten. Dadurch entstehen sogenannte Load-Store-Konflikte, die die Performance stark beeinträchtigen.

Durch gezielte Messungen und die Verwendung von Performance-Countern mit Tools wie „perf“ konnte das Team die Hypothese bezüglich der Load-Store-Konflikte bestätigen. Es zeigte sich, dass nach Entfernung der separaten Tag-Schreibendiagnose weniger fehlgeschlagene Store-Forwarding-Versuche auftraten. Das führte zu einer effizienteren Ausführung der jeweiligen Funktionen auf der Zielhardware. Diese Entdeckungsreise wirft die spannende Frage auf, wie man solche wirkungsvollen, gleichzeitig aber schwer fassbaren Performance-Probleme denn sonst noch aufspüren kann, ohne zufällig oder aus einem Glücksfall zu stoßen. Denn es ist anzunehmen, dass ähnliche Probleme mit subtilen Auswirkungen in vielen Anwendungen verborgen liegen, die noch nicht identifiziert wurden.

Die Antwort hierauf gestaltet sich jedoch komplex und vielschichtig. Einführend kann das Studium der fundamentalen Architektur von Prozessoren und deren Optimierungsmechanismen helfen, die Grenzen und Fallstricke zu verstehen. Werke wie „Systems Performance“ von Brendan Gregg bieten umfassendes Wissen zur Interpretation von Performance-Daten und zur Verwendung von Analysewerkzeugen auf Systemebene. Dennoch bleibt es eine Herausforderung, dieses Wissen in einer Art systematischer Vorgehensweise auf komplexe Software mit unterschiedlichen Laufzeitumgebungen anzuwenden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Verständnis der sogenannten „Mechanical Sympathy“, ein Begriff, der beschreibt, wie gut eine Software auf die Eigenschaften der zugrunde liegenden Hardware abgestimmt ist.

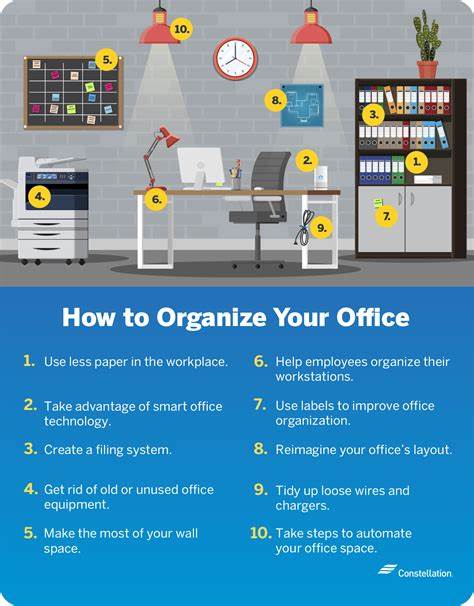

Das heißt, ein tiefes Verständnis von Latenzen, Cache-Verhalten, Speicherhierarchien, Parallelität und Synchronisationsmechanismen ist unerlässlich, um solche Probleme zu erkennen und zu adressieren. In der Praxis bewährt sich häufig ein iteratives Vorgehen: Ein Entwicklerteam sammelt Performance-Daten auf verschiedenen Ebenen, formuliert Hypothesen zu Engpässen, testet diese mit gezielten Modifikationen und validiert die Ergebnisse anhand quantitativer Messungen. Hierbei ist neben klassischen Werkzeugen wie Profiler, Profiler-Traces und Hardware-Performance-Countern auch die Visualisierung der Daten sehr hilfreich, um Muster und Anomalien zu erkennen. Die Herausforderung entsteht dadurch, dass viele Performance-Probleme nicht isoliert auftreten oder sich als einzelne Hotspots manifestieren. Stattdessen können konsequente Mikro-Optimierungen im Zusammenspiel mit spezifischen CPU-Pipelines zu kumulativen Effekten führen, die nur schwer unmittelbar identifizierbar sind.

Automatisierte Ansätze zur Performance-Analyse gewinnen deshalb zunehmend an Bedeutung. Machine-Learning-basierte Systeme oder automatisierte Profiling-Tools versuchen, anhand von Mustern und Trainingsdaten verborgene Engpässe zu entdecken. Dennoch ist aktuell der Erfahrungs- und Expertenwissen-Anteil hoch und ein vollständig automatisiertes Aufspüren komplexer Probleme kaum möglich. Ein weiterer Aspekt, der in der Praxis hilft, ist das Bewusstsein für architekturspezifische Besonderheiten. Im Beispiel mit der Load-Store-Konflikt-Problematik wurde ein Link zu einem Expertenblog zu Zen 4 Mikroarchitektur-Optimierungen genannt.

Dort wird präzise beschrieben, wie Store-to-Load-Forwarding nur funktioniert, wenn die älteren Stores alle Bytes des nachfolgenden Loads abdecken. Dieses Detail ist für viele Entwickler nicht unmittelbar bekannt, kann aber Einfluss auf Designentscheidungen der Datenrepräsentation haben. Daher lohnt es sich, das Studium der offiziellen Architektur-Dokumentationen der CPU-Hersteller, Mikroarchitektur-Guides und tiefergehende Artikel zu Performance-Beobachtungen zu einem festen Bestandteil der Entwicklungsarbeit zu machen. Dies hilft Fehler durch Designannahmen zu verhindern und gibt Insights für mögliche Optimierungen. Ebenso essentiell ist die Kommunikation innerhalb von Teams.

Die von Iain Ireland angestoßene Diskussion veranschaulicht, wie kollektives Sondieren von Performance-Daten zu einem besseren Verständnis führt. Rückmeldungen und kritische Betrachtungen im Team führen häufig zu entscheidenden neuen Hypothesen und Erkenntnissen. Abschließend lässt sich sagen, dass Performance-Optimierung nicht nur reine Technik ist, sondern auch eine Art Detektivarbeit, die sich auf Vermutungen, systematische Überprüfung und fundiertes Wissen stützt. Die Suche nach diffusem, aber impactfullem Performance-Problemen ist ein Forschungsfeld, das noch viele offene Fragen hat und gleichzeitig stetig wächst. Entwickler sind gut beraten, ihre Kenntnisse in Systemarchitektur zu vertiefen, modernste Werkzeuge einzusetzen und auf Erfahrungswerte und kollektives Brainstorming zu setzen.

In der Zukunft könnten automatisierte Analysen und intelligenteres Monitoring helfen, diese Suche effektiver zu gestalten. Bis dahin bleibt es eine spannende Herausforderung, solche verborgenen Flaschenhälse zu entlarven – eine Herausforderung, die jedoch bei Erfolg zu signifikanten Verbesserungen in Softwareperformance und Effizienz führt und damit ein wichtiger Hebel in der Softwareentwicklung bleibt.