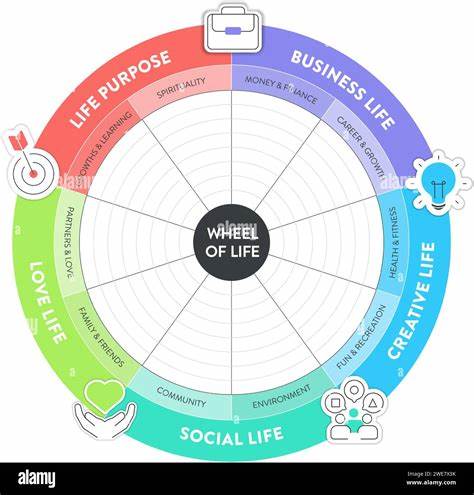

Die Vorstellung, das menschliche Leben in verschiedene Phasen oder Stufen einzuteilen, beschäftigt die Menschheit seit Jahrtausenden. Diese Einteilung in Lebensabschnitte hat nicht nur in der Philosophie und Medizin, sondern auch in Literatur, Kunst und Gesellschaft eine große Rolle gespielt. Von den frühesten Beschreibungen durch griechische Denker wie Solon, Hippokrates und Aristoteles bis hin zu den berühmten sieben Lebensaltern aus Shakespeares Drama „Wie es euch gefällt“ zeigt sich, wie tief verwurzelt und weltweit verbreitet dieses Konzept ist. Die antiken Vorstellungen beschreiben das Leben oftmals in klar umrissenen Abschnitten, die symbolisch für einzelne Entwicklungsstadien des Menschen stehen. Solon, ein Gesetzgeber und Dichter des 6.

Jahrhunderts vor Christus, teilte das Leben in zehn Phasen von jeweils sieben Jahren ein. Hippokrates reduzierte die Stufen auf sieben, während Aristoteles in seinen Schriften die drei großen Abschnitte Jugend, Lebensmitte und Alter definierte. Diese frühen Einteilungen beruhen auf der Beobachtung physiologischer und sozialer Veränderungen im Laufe eines Menschenlebens und bilden die Grundlage für zahlreiche spätere kulturelle Interpretationen. William Shakespeare machte das Bild von den Lebensstufen in der westlichen Kultur wohl am bekanntesten. Seine Figuren sprechen in „Wie es euch gefällt“ von den „sieben Altersstufen“ des Menschen, beginnend mit dem hilflosen Säugling bis hin zur „zweiten Kindheit“, dem Alter mit eingeschränkten Sinnen.

Dieses poetische Bild hat sich tief in das kollektive Bewusstsein eingebrannt und dient bis heute als Metapher für die Veränderungen, denen jeder Mensch im Laufe seines Lebens begegnet. Neben der Literatur fand die Idee von den Lebensstufen auch Eingang in die bildende Kunst, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Dort entwickelte sich im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit die Tradition der sogenannten „Lebenstreppe“ oder „Stufenalter“. Diese Darstellungen zeigen die menschlichen Lebensphasen oft als eine Abfolge von Stufen, auf- und absteigend, was die Entwicklung vom Werden bis zum Vergehen symbolisiert. Ein häufiges Motiv dieser Grafik ist die düstere Präsenz des Sensenmanns, der die Endlichkeit des Lebens ebenso vor Augen führt wie den unausweichlichen Tod.

Die Darstellung der Lebensalter in der Kunst war nicht nur eine allegorische Reflexion, sondern diente auch gesellschaftlichen und pädagogischen Zwecken. Sie brachte anschaulich zum Ausdruck, wie sich der Mensch physisch, sozial und psychologisch im Laufe seines Lebens wandelt. Im 15. Jahrhundert entstanden zahlreiche Holzschnitte und Drucke, die diese Idee visualisierten und weit verbreiteten. Künstler wie Jörg Breu der Jüngere trugen maßgeblich zur Popularisierung der Lebenstreppe bei, die im 16.

und 17. Jahrhundert in verschiedensten Variationen erschien. Im 18. und 19. Jahrhundert erfuhr das Motiv eine Breitenwirkung auch in Form von Satiren und sozialkritischen Darstellungen.

Der Fortschritt des Lebens wurde nicht selten humorvoll oder kritisch kommentiert, etwa mit Abbildungen wie „Der Aufstieg und Fall eines Trunkenbolds“ oder „Die sieben Stufen des politischen Mandatsträgers“. Diese Arbeiten reflektierten soziale Realitäten und menschliche Schwächen in dramatisch zugespitzter Form. Interessant ist auch die geschlechtsspezifische Darstellung der Lebensstufen, etwa durch Werke wie die chromolithographische Darstellung „Das Stufenalter der Frau“ aus dem frühen 20. Jahrhundert. Hier werden die Lebensphasen einer Frau in einem eigenen künstlerischen Schema dargestellt, das sich von den männlichen Versionen unterscheidet und gesellschaftliche Rollenbilder und Ideale zur jeweiligen Zeit reflektiert.

Das Konzept der Lebensstufen findet sich nicht nur in westlichen Traditionen, sondern hat auch in vielen anderen Kulturen eine lange Geschichte. Obwohl die Anzahl und genaue Beschreibung der Phasen variieren kann, beruht die Idee überall auf der Erkenntnis, dass das Leben einem Zyklus von Wachstum, Blütezeit und Abbau folgt. Der Tod wird dabei oft als unausweichlicher Abschluss der menschlichen Existenz symbolisiert. Die Lebensstufen sind damit mehr als nur eine zeitliche Einteilung; sie sind ein Spiegel kultureller Werte, philosophischer Ansichten und menschlicher Selbstwahrnehmung. Sie zeigen, wie Menschen ihr Dasein strukturieren, begreifen und mit dem unvermeidlichen Ende konfrontieren.

In der heutigen Zeit, in der moderne Medizin und gesellschaftliche Veränderungen den Lebenslauf immer wieder neu definieren, haben diese traditionellen Bilder dennoch nichts von ihrer Faszination und Bedeutung verloren. Moderne Interpretationen greifen das Thema vielfach auf und setzen es in neuen Kontexten teilweise technisch oder sozialkritisch um, etwa in Debatten über Altersvorsorge, Lebensqualität im Alter und das Verhältnis zwischen Generationen. Gerade in einer Welt, die durch demografischen Wandel und globalen Wandel geprägt ist, bleibt das Thema der Lebensstufen hochaktuell. Darüber hinaus haben Digitalisierungsprojekte und Museen den Schatz historischer Darstellungen zugänglich gemacht, sodass Grafiken, Holzschnitte und literarische Texte heute weltweit studiert werden können. Diese Quellen ermöglichen nicht nur Einblicke in vergangene Denkweisen, sondern regen auch aktuelle Reflexionen über Sinn, Werte und Verlauf des menschlichen Lebens an.

![Computer Noises [video]](/images/67BDC31A-AC65-44A8-8E4E-4CDD95C77495)