In der Welt der Künstlichen Intelligenz ist die Debatte um die Grenzen großer Sprachmodelle intensiver denn je. Ein kürzlich veröffentlichtes Apple-Papier, das erhebliche Schwächen im „Reasoning“ – also in der logischen Vernunft und Problemlösungsfähigkeit – von sogenannten Large Reasoning Models (LRMs) aufzeigt, hat zahlreiche Diskussionen und Reaktionen entfacht. Die Veröffentlichung traf einen wunden Punkt im aktuellen Diskurs um das sogenannte Scaling, das heißt die Annahme, dass eine stetige Vergrößerung der Modelle zwangsläufig zu besseren, allgemeiner einsetzbaren KI-Systemen führt. Doch während viele Optimisten in der KI-Szene versuchten, das Apple-Papier mit verschiedenen Gegenargumenten zu entkräften, bleiben viele dieser Antworten oberflächlich oder unzureichend. Warum das so ist, lässt sich durch eine genaue Analyse der sieben häufigsten Einwände gegen die Apple-Studie erkennen – und wie sie an den Grundproblemen vorbeigehen.

Ein zentraler Kritikpunkt, der häufig aufgegriffen wird, betrifft die menschlichen Defizite bei komplexen Problemlösungen und Gedächtnisleistungen. Richtig ist, dass auch Menschen bei komplexen Denkaufgaben Fehler machen und an Grenzen stoßen. Doch daraus folgt nicht automatisch, dass KI-Modelle, die dieselben Fehler zeigen, akzeptabel sind. Maschinen können und sollten über menschliche Fähigkeiten hinausgehen. Wenn ein Auto keine Müdigkeit kennt und ein Taschenrechner fehlerfrei rechnen kann, warum sollten große KI-Modelle nicht auch logisch konsistent komplexe Aufgaben lösen? Insbesondere Aufgaben wie das berühmte “Tower of Hanoi”-Problem demonstrieren, dass es bereits algorithmische Systeme gibt, die diese Problemlösungen bestimmen können – fehlerfrei und konsistent.

In vielen Fällen sind große Sprachmodelle jedoch sogar schlechter als diese Speziallösungen. Hier zeigt sich eine sogenannte Bait-and-Switch-Taktik: Viele KI-Befürworter wandeln ihre Erwartungshaltung schleichend um – von dem Versprechen einer revolutionären Allgemeinen Künstlichen Intelligenz (AGI) hin zu der Aussage „Nun ja, Fehler sind in Ordnung, denn Menschen machen auch Fehler“. Doch diese Haltungsverschiebung ignoriert die ursprüngliche Zielsetzung vieler AGI-Forscher: Eine Maschine zu bauen, die robuster denken und Probleme lösen kann, als es Menschen möglich ist. Ein weiteres häufig vorgebrachtes Argument ist, dass LRMs schlichtweg an technischen Grenzen scheitern, beispielsweise an der Beschränkung der maximalen Ausgabelänge, also der Anzahl der Token, die ein Modell in einer Antwort erzeugen kann. Das mag für umfangreiche Antworten, etwa beim Tower of Hanoi mit vielen Scheiben, eine Herausforderung sein, aber diese Erklärung erfasst nicht das gesamte Phänomen.

Das Apple-Papier demonstriert etwa, dass die Modelle schon bei weniger komplexen Variationen oder bei Aufgaben mit machbaren Ausgabegrößen versagen. Zudem sind diese token-basierten Begrenzungen ein Designfehler der gängigen Sprachmodelle und werden sicherlich nicht in einer echten AGI-Architektur bestehen bleiben. Symbolische KI-Systeme, die bereits vor Jahrzehnten existieren, zeigen, dass solche algorithmischen Probleme ohne tokenbedingte Schranken lösbar sind. Daraus folgt: Ein Limit in der Ausgabelänge ist keine legitime Entschuldigung für die mangelnde Leistung großer KI-Modelle. Ein besonders schwaches Argument ist die Unterstellung, die Studie sei von einem unerfahrenen Praktikanten verfasst worden, daher weniger wertvoll.

Diese ad hominem-Attacke ist vor allem aus wissenschaftlicher Sicht problematisch und trifft auch faktisch kaum zu. Die Hauptautorin ist eine talentierte dritte-jahr-PhD-Studentin mit mehreren wichtigen Konferenzbeiträgen, zudem teilen sich mehrere erfahrene Forscher die Verantwortung. Die Praxis, den Juniorautor als Erstautor zu benennen und den Senior letztlich als Letztautor zu führen, ist in der Wissenschaft längst etabliert. Was wirklich zählt, ist die Qualität der Forschung – und die ist beim Apple-Papier hoch, unabhängig von der Position der Autoren in der Karriereleiter. Viele Verfechter der aktuellen KI-Entwicklungen setzen Hoffnung in noch größere Modelle.

Tatsächlich zeigen größere Modelle oft bessere Leistungen, aber das ist kein Allheilmittel. Es gibt Berichte darüber, dass Modelle der neuesten Generation wenigstens einzelne Teilaufgaben des Apple-Papiers meistern. Aber die zentrale Frage bleibt: Wie groß muss ein Modell wirklich sein, um jede Art von Problem zuverlässig zu lösen? Die Apple-Studie zeigt, dass Modelle für einige kleine Versionen eines Problems gut funktionieren, bei etwas komplexeren Ausprägungen aber zusammenbrechen. Die Folge ist Unsicherheit und das Gefühl, jede Variation eines Problems neu und aufwendig testen zu müssen – was keine nachhaltige Strategie ist. Ein weiteres Thema, das kontrovers diskutiert wird, ist die Fähigkeit der Modelle, Aufgaben zu lösen, wenn ihnen vorgefertigter Code zur Verfügung steht.

Sicherlich ist es ein Fortschritt, wenn ein KI-System symbolische Programmierung integrieren kann, und das bestätigt die Notwendigkeit für eine Kombination von neuronalen und symbolischen Ansätzen. Doch das zentrale Anliegen der Apple-Studie ist ein anderes: Es geht um die Frage, ob große Sprachmodelle auch ohne Unterstützung durch externe, vorgefertigte Lösungen ein Problem konzeptionell verstehen und lösen können. Sich auf die Fähigkeit zu verlassen, Fremdcode abzurufen und zu nutzen, ist keine überzeugende Lösung, wenn es um neue, bisher unbekannte Herausforderungen oder dynamisch veränderliche Umgebungen geht. Vergleichbar ist dies mit einem Schüler, der mit einem Taschenrechner die Ergebnisse präsentiert, ohne die verwendeten Rechenschritte zu verstehen. Ein weiterer Einwand kritisiert die geringe Anzahl an Beispielen im Apple-Papier.

Hier muss man differenzieren: Während die ursprünglichen Beispiele vielleicht limitiert erscheinen, ergänzen und stützen sie dennoch durch klare Muster und Verbindungen zu einer Vielzahl anderer Studien das Ergebnis. Zahlreiche andere Untersuchungen zeigen vergleichbare Schwächen großer KI-Modelle beim generalisierten Denken, der Ableitung komplexer Regeln und der Ausführung algorithmischer Prozesse. Solche kumulativen Befunde sprechen für eine systematische Problematik und nicht für Einzelfälle. Nicht zuletzt wird oft vorgebracht, das Thema sei nichts Neues – die schlechte Generalisierbarkeit großer Modelle sei längst bekannt. Das ist zwar korrekt und war eine Warnung von Forschern wie Gary Marcus und anderen über Jahrzehnte – dennoch ändert diese Erkenntnis wenig an der öffentlichen und industriellen Begeisterung für das vermeintliche Potenzial dieser Modelle.

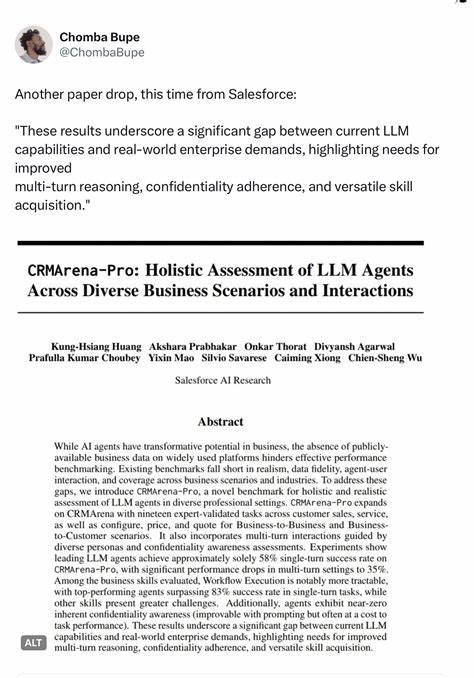

Die Relevanz des Apple-Papiers liegt vielmehr darin, dass eine breite Öffentlichkeit und mehr Fachpersonen nun ernsthaft zur Kenntnis nehmen, dass das reine Vergrößern der Modelle keine ausreichende Strategie darstellt. Es ist ein Weckruf, der von vielen lange erwartet wurde. Die Schlussfolgerung lautet demnach, dass keine der vorgelegten Gegenargumente die grundsätzlichen Probleme hinreichend adressiert. Die Apple-Studie signalisiert deutlich, dass die derzeitige Ausrichtung auf immer größere Modelle nicht der einzige Weg hin zu echter, zuverlässiger und allgemein einsetzbarer Intelligenz sein kann. In der komplementären wissenschaftlichen Landschaft gibt es mittlerweile weitere Studien, etwa von Salesforce, die ähnliche Defizite im multistep reasoning demonstrieren und damit die Ergebnisse von Apple untermauern.

Die Debatte um die Leistungsfähigkeit und Grenzen großer Sprachmodelle steht damit stellvertretend für eine grundlegende Neuausrichtung in der KI-Forschung. Anstatt ausschließlich auf Wachstum und Skalierung zu setzen, wird immer klarer, dass konzeptionelle Innovationen nötig sind, die eine Kombination aus neuronalen Ansätzen und symbolischer Verarbeitung ermöglichen. Nur so kann künstliche Intelligenz in Zukunft Aufgaben bewältigen, die über Mustererkennung hinausgehen und ein echtes kontextuelles, logisches Denken erfordern. Diese Erkenntnis hat weitreichende Konsequenzen für Unternehmen, die sich auf KI-Technologie verlassen, für Forscher, die die Grenzen des Machbaren ausloten, und für die Gesellschaft, die zunehmend von automatisierter Entscheidungsfindung betroffen ist. Ein reflektierter und kritischer Umgang mit den Versprechen der KI-Entwicklung ist daher unverzichtbar.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Apple-Papier ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer realistischeren Einschätzung von KI-Fähigkeiten ist. Es fordert uns heraus, jenseits von Hype und Marketing einen klaren Blick zu bewahren und ernsthaft an alternativen technischen Konzepten zu arbeiten, die über bloßes Scaling hinausgehen. Nur so werden wir der Vision von AGI näherkommen – oder zumindest sicherstellen, dass KI-Systeme kompetent, sicher und zuverlässig agieren, wenn sie in immer vielfältigeren Anwendungsfeldern eingesetzt werden.