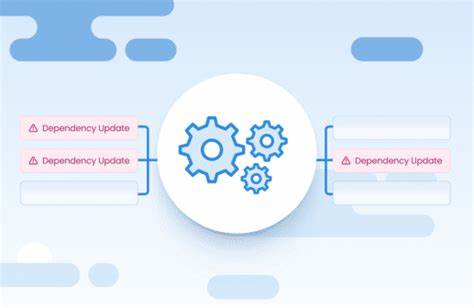

Das kontinuierliche Verwalten von Dependency-Updates ist ein unvermeidlicher Bestandteil der modernen Softwareentwicklung. In einer Zeit, in der Programmiersprachen mit jeweiligen Paketökosystemen aufwarten, stellt sich die Herausforderung, stets aktuelle Versionen einzusetzen, die sowohl sicher als auch stabil sind. Viele Updates beheben kritische Sicherheitslücken oder bringen funktionale Verbesserungen mit sich. Dennoch kann die manuelle Pflege dieser Abhängigkeiten schnell zu einem lästigen, zeitaufwendigen Prozess werden, der Entwickler von wichtigeren Aufgaben ablenkt und das Risiko von Fehlern erhöht. Eine der gängigen Methoden, Projekte aktuell zu halten, besteht darin, Tools wie Dependabot zu nutzen, die automatisch Pull Requests (PRs) für neue Versionsupdates erstellen.

Obwohl diese Hilfsmittel die Arbeit erleichtern, entsteht häufig eine Flut von Benachrichtigungen und offenen PRs, die schnell unübersichtlich werden. Entwickler sehen sich dann mit einer Vielzahl von Pull Requests konfrontiert, die zwar notwendig sind, jedoch vom eigentlichen Fokus der Projektentwicklung ablenken. Dies kann zu Verzögerungen bei der Integration wichtiger Updates führen und gestattet potenziell Sicherheitslücken, länger unentdeckt zu bleiben. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, haben viele Entwickler begonnen, den Prozess der Integration von Dependency-Updates weitgehend zu automatisieren. Ein herausragendes Beispiel dafür ist das Tool mrj, eine einfache Kommandozeilenanwendung mit einer konfigurierbaren Logik, die PRs automatisch zusammenführt, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen.

Von der Filterung nach vertrauenswürdigen Autoren bis hin zu branch-spezifischen Einschränkungen oder Regeln zum Zustand der Checks – mrj ermöglicht es, den Merge-Prozess bedarfsgerecht und zuverlässig abzuwickeln. So bleibt das Entwicklertagebuch übersichtlich, während alle relevanten Updates zeitnah übernommen werden. Ein zentraler Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Reduktion menschlicher Fehlerquellen und dem Zeitgewinn, da Entwickler nicht mehr jeden einzelnen PR manuell prüfen und mergen müssen. Dabei ist es wichtig, dass die Automatisierung so gestaltet ist, dass sie nur solche Updates annimmt, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, keine Probleme zu verursachen. Die Festlegung von Merge-Kriterien wie das Bestehen aller CI-Prüfungen oder die Akzeptanz bestimmter Merge-Strategien (etwa Squash, Merge Commit oder Rebase) sorgt für diese Balance zwischen Geschwindigkeit und Qualität.

Allerdings gilt auch bei automatisierten Systemen: Änderungen an Abhängigkeiten können unvorhergesehene Auswirkungen auf die Funktionalität eines Projekts haben. Selbst wenn die Tests erfolgreich durchlaufen, besteht die Möglichkeit, dass neue Versionen subtile Fehler einführen oder Kompatibilitätsprobleme erzeugen. Daher ist es notwendig, die Testabdeckung eines Projekts stetig auszubauen, insbesondere durch End-to-End-Tests, die reale Anwendungsszenarien abdecken. Dies schafft eine höhere Sicherheit, das Risiko von Regressionen zu minimieren. Neben der Automation der Merge-Prozesse spielt die Überwachung des Status der Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)-Pipelines eine entscheidende Rolle.

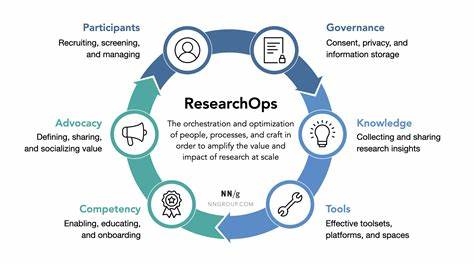

Das Überwachen von GitHub-Actions-Läufen für verschiedene Repositories kann helfen, Fehler möglichst früh zu erkennen und rasch zu beheben. Hier kommt das Tool act3 ins Spiel, das detaillierte Berichte über die letzten Ausführungen von Workflows generiert. Dank dieser aggregierten Sicht über mehrere Projekte kann ein Entwickler schnell den Überblick gewinnen, ob etwa ein kürzlich zusammengeführtes Dependency-Update Probleme verursacht hat. Das Besondere an der Kombination dieser Tools liegt in der Transparenz: Auch wenn die Automatisierung viele Aufgaben übernimmt, bleibt die Kontrolle durch aussagekräftige Berichte erhalten. Entwicklern wird nicht nur Zeit eingespart, sondern sie erhalten auch klare Signale über den Projektstatus.

Sollten Fehler auftauchen, können sie sofort eingreifen, noch bevor das Problem größere Auswirkungen hat. Die Implementierung dieses Workflows erfordert keine tiefgreifenden Investitionen in Infrastruktur oder umfangreiche manuelle Konfigurationen. Die Konfigurationsdateien von mrj und act3 sind übersichtlich gestaltet und lassen sich flexibel an die individuellen Bedürfnisse und Strukturen von Projekten anpassen. So können Entwickler spezifische Repositories, Branches oder Workflow-Typen gezielt einbinden oder ausschließen. Überdies werden die erzeugten Berichte als statische HTML-Seiten ausgegeben, die an beliebiger Stelle gehostet werden können, beispielsweise auf GitHub Pages.

Dieser Ansatz fördert die Verfügbarkeit von Informationen und erleichtert die Kommunikation innerhalb von Teams oder mit der Community bei Open-Source-Projekten. Insgesamt zeigt die Praxis, dass die Kombination automatisierter Merge-Tools mit einer transparenten Monitoring-Lösung einen erheblichen Mehrwert für das Management von Abhängigkeiten darstellt. Sie verschlankt den Workflow, sorgt für eine zuverlässige Aktualisierung von Libraries und schafft gleichzeitig ein Frühwarnsystem für Fehler in der Pipeline. So wird nicht nur die Wartbarkeit von Software erhöht, sondern auch die Sicherheit und Stabilität langfristig gewährleistet. Für Entwickler, die ihre Projekte skalierbar und zukunftssicher gestalten wollen, empfiehlt sich die Integration solcher Lösungen in die bestehende Entwicklungsumgebung.

Durch kontinuierliche Verbesserungen und Erweiterungen wie erweiterte Testfälle oder individuell anpassbare Merging-Regeln kann dieser Ansatz weiter optimiert werden. Gleichzeitig reduziert sich der manuelle Aufwand erheblich, sodass mehr Ressourcen für die eigentliche Produktentwicklung frei werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Umgang mit Dependency-Updates durch Automatisierung und effektives Monitoring entscheidend erleichtert wird. Tools wie mrj und act3 bieten eine moderne und pragmatische Herangehensweise, die speziell auf die Bedürfnisse von Entwicklern zugeschnitten ist, die mehrere Projekte oder umfangreiche Open-Source-Repositorys verwalten. Das konsequente Nutzen dieser Tools trägt maßgeblich dazu bei, die Codequalität zu sichern und Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen.

Wer sich auf den Weg macht, seine Update-Prozesse zu automatisieren, profitiert nicht nur von einem aufgeräumten Benachrichtigungsbereich und verringertem Stress, sondern legt auch das Fundament für eine nachhaltige Softwareentwicklung. Mithilfe klarer Konfigurationsoptionen und integrationsfähiger Reporting-Mechanismen eröffnen sich neue Möglichkeiten, Softwareprojekte effizienter, sicherer und skalierbarer zu gestalten. Die Zukunft der DevOps-Praxis wird zunehmend durch solche intelligenten Hilfsmittel bestimmt – ein Trend, der längst in der Breite angekommen ist und immer mehr Entwicklerteams begeistert.