Das Thema eines bevorstehenden Kollapses unserer globalen Zivilisation wird in den letzten Jahren immer intensiver diskutiert. Obwohl manche Stimmen die drohende Katastrophe als Alarmismus abtun, mehren sich wissenschaftliche und gesellschaftliche Indikatoren, die die Unausweichlichkeit und unmittelbare Bedrohung einer umfassenden Krise bestätigen. Werfen wir einen genauen Blick darauf, welche Faktoren den Kollaps nicht nur unvermeidbar sondern auch unmittelbar bevorstehend machen. Im Zentrum dieser Entwicklung steht der Klimawandel, der als Hauptursache für den unausweichlichen Kollaps identifiziert wird. Die Erderwärmung schreitet in einem Tempo voran, das alle bisherigen wissenschaftlichen Wasserstandsmeldungen überholt.

Wurde lange angenommen, dass die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts spürbar würden, zeigen jüngste Extremwetterereignisse und ökologische Veränderungen, dass die Grenzen bereits heute überschritten sind. Der planetarische Temperaturanstieg, gemessen am bekannten Kipp-Punkt von 1,5 Grad Celsius, wurde bereits überschritten und die Ziele weichen immer weiter nach hinten. Diese Veränderungen sind nicht linear, sondern folgen verstärkenden Rückkopplungsschleifen – vom Abschmelzen des arktischen Eises über das Auftauen der Permafrostböden bis zur zunehmenden Häufigkeit und Intensität von Naturkatastrophen. Diese Verkettungen verstärken sich gegenseitig und tragen zu einer beschleunigten Destabilisierung der globalen Ökosysteme bei. Die Folgen sind gravierend und beeinträchtigen nicht nur die Umwelt, sondern auch die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen weltweit.

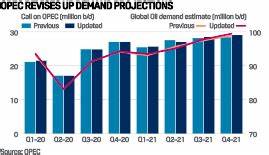

Bei steigenden Temperaturen und zunehmend extremen Wetterbedingungen müssen Ressourcen immer knapper verwaltet werden. Wasserknappheit, Ernteausfälle und verschobene klimatische Bedingungen führen zu Nahrungskrisen und breiten Bevölkerungsbewegungen, die bestehende politische und soziale Spannungen verschärfen. Die notwendigen Anpassungsmaßnahmen kosten immense Energie und Ressourcen, die wiederum von anderen gesellschaftlichen Bereichen abgezwackt werden müssen – ein Teufelskreis der Überforderung, der den Abwärtstrend weiter verschärft. Neben dem Klimawandel spielt die Energieverfügbarkeit eine zentrale Rolle für den bevorstehenden Zusammenbruch. Insbesondere Peak Oil, der globale Höhepunkt der Erdölförderung, der bereits 2019 offiziell überschritten wurde, zeigt das Ende einer Ära billiger und leicht verfügbarer fossiler Energieträger an.

Die Zeiten grenzenloser Energieressourcen und nachhaltigen Wirtschaftswachstums sind vorbei. Die mittlerweile erschöpften und technisch aufwendig zu erschließenden verbleibenden Ölquellen sind wesentlich teurer und weniger ergiebig, was den sogenannten Energieertrag (EROI) deutlich verschlechtert. Diese Entwicklung ist nicht nur eine technische oder wirtschaftliche Herausforderung, sondern wirkt sich unmittelbar auf alle Lebensbereiche aus, da unsere gegenwärtige Gesellschaft in hohem Maße von energieintensiven Prozessen abhängt. Die erhoffte Wende zu erneuerbaren Energien kann den Energieengpass nicht kurzfristig ersetzen. Die Herstellung und Skalierung von Wind-, Solar- oder anderen erneuerbaren Technologien erfordern selbst große Mengen fossiler Ressourcen, insbesondere für den Abbau seltener Metalle und Mineralien.

Dieser Teufelskreis wird als „Energiefalle“ bezeichnet: Um mehr Energie aus regenerativen Quellen zu generieren, muss zunächst viel Energie aus fossilen Brennstoffen investiert werden. Steigen jedoch die Preise für fossile Energien unaufhaltsam an, werden viele der als Lösung gepriesenen Technologien zunehmend unwirtschaftlich und kaum realisierbar. Die Pandemie-bedingte Wirtschaftsflaute hat zudem die ohnehin fragile Ölindustrie zusätzlich geschwächt, was die Dynamik nochmals verschärft. Die Folge ist eine Spirale aus steigenden Energiekosten, wirtschaftlicher Instabilität und wachsendem sozialen Unmut. Der dritte wesentliche Faktor für die Unmittelbarkeit des Kollapses ist die kulturelle und soziale Bankrotterklärung unserer Gesellschaft.

Trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse und der klaren Auswirkungen der genannten Herausforderungen haben wir es bisher nicht geschafft, die notwendigen strukturellen Veränderungen und gebündelten Anstrengungen umzusetzen. Eine stark individualistische und konsumorientierte Kultur prägt vor allem westliche Gesellschaften, in denen kurzfristiges Wohlstandsdenken und persönliche Freiheit oft an oberster Stelle stehen. Dieses kulturelle Gefüge behindert jedoch den kollektiven Wandel, der eine drastische Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und eine neue Gesellschaftsordnung erfordert. Aus der Perspektive der Zivilisationswissenschaftler, wie zum Beispiel Joseph Tainter, ist bekannt, dass Zivilisationen früherer Epochen unter ähnlichen Drucksituationen standen und versuchten, ihre Größe und Komplexität zu reduzieren – allerdings fast immer durch äußeren Zwang und nicht freiwillig. Die derzeitige Situation fällt somit in einen globalen Topf der erzwungenen Vereinfachung, bei der politische, wirtschaftliche und soziale Systeme zusammenbrechen und sich stark verändern müssen.

Die Konstellation aus einem nahegelegenen Peak Oil, einem beschleunigten Klimawandel und einer kulturellen Entwicklungsblockade bildet die Grundlage für die Einschätzung, dass der Kollaps nicht nur unvermeidbar, sondern unmittelbarer Natur ist. Die Auswirkungen dieser drei miteinander verflochtenen Krisen werden sich in den kommenden Jahren verstärken und zu immer mehr lokalen und globalen Katastrophen führen. Die ökonomischen Folgen dieser Prozesse sind immens. Mit der Verschlechterung der Energiegrunderzeugung steigen die Preise erheblich, was die Leistungsfähigkeit der gesamten Weltwirtschaft unterminiert. Die globalen Lieferketten, die über Jahrzehnte zu einer hochkomplexen aber auch fragilen Infrastruktur zusammengewachsen sind, sehen sich enormen Belastungen ausgesetzt.

Die Abhängigkeit vom amerikanischen Wirtschaftssystem und dessen Bedeutung für die globale Finanzwelt führt dazu, dass der Zusammenbruch der US-amerikanischen Wirtschaft weitreichende Konsequenzen für alle anderen Länder hat. Genauso wie die USA stehen auch andere Nationen unter dem Druck, sich zu verändern oder zusammenzubrechen. Diese Verwerfungen äußern sich darüber hinaus auch in der Vertrauenskrise gegenüber langfristigen Finanzprodukten und den Grundfesten unseres Wirtschaftssystems. Zukunftsversprechen, Rentenansprüche und langlaufende Hypotheken verlieren ihre Gültigkeit, da die Umweltentwicklung und wirtschaftliche Zukunftsaussichten das Vertrauen in solche langfristigen Verpflichtungen nachhaltig erschüttern. Die Finanzmärkte, die auf ständiges Wachstum und Verlässlichkeit bauen, geraten in eine Instabilität, die in ihrer Dimension selbst als Brandbeschleuniger wirken könnte.

Beim Versuch, aus dieser verfahrenen Situation einen Ausweg zu finden, müssen wir die Balance zwischen Wissen und Glauben bedenken. Wissenschaftliche Methoden können derzeit weder eindeutig bestätigen noch widerlegen, dass der völlige Zusammenbruch in den nächsten Jahrzehnten stattfindet. Somit befindet sich die Gesellschaft in einem Spannungsfeld aus Unsicherheit, Ängsten und durchaus rationalen Prognosen. Während die wissenschaftlichen Grundlagen nicht vollständig abschließend sind, zeigt das Gesamtbild aus multidisziplinären Forschungsarbeiten und gegenwärtigen Entwicklungen eine alarmierende Tendenz. Die Erkenntnisse wichtiger Denker wie Pablo Servigne und weitere Kollapsforscher tragen dazu bei, das Bewusstsein für die Risiken zu schärfen und eine realistischere Einschätzung der Lage zu fördern.

Was bedeutet das konkret für Einzelne und Gesellschaften? Angesichts der nahezu unabwendbaren Risiken sollten wir uns darauf konzentrieren, unsere Resilienz und Anpassungsfähigkeit zu stärken. Dies umfasst sowohl individuelle Maßnahmen, als auch kollektive Strategien, die lokal umsetzbar sind und auf eine nachhaltige Transformation abzielen. Lokale Gemeinschaften, die autarkere Strukturen fördern und sich besser auf Ressourcenknappheit einstellen, könnten in Zukunft eine stabilisierende Rolle übernehmen. Zugleich sollten wir die globale Dimension der Herausforderungen nicht aus den Augen verlieren. Die Vernetzung und Interdependenz der Nationen sind sowohl Risiko- als auch Chancenquellen.

Innovationen, technologischer Fortschritt und gesellschaftliche Kreativität können helfen, die schlimmsten Auswirkungen abzumildern, wenn die politischen Voraussetzungen für breit angelegte Veränderungen gegeben sind. Nichtsdestotrotz zeigt die bisherige Entwicklung, dass die Zeit drängt. Die kommenden Jahre werden entscheidend dafür sein, ob wir den unvermeidlichen Kollaps weitgehend abfedern oder blindlings in eine noch tiefere Krise steuern. Entscheidend wird sein, ob Kultur und Politik zum Umdenken bereit sind und ob wir kollektiv den Mut aufbringen, notwendige Opfer und Veränderungen zu akzeptieren. Abschließend lässt sich festhalten, dass der Zusammenbruch nicht nur eine theoretische Möglichkeit, sondern eine reale und nahende Gefahr darstellt.

Klimawandel, energetische Erschöpfung und kulturelle Barrieren bilden zusammen ein explosives Gemisch, das auf viele Arten und Weisen zum Zusammenbruch führen kann. Die Frage ist damit nicht mehr, ob es passieren wird, sondern wann und in welcher Form. Die Antworten darauf werden unser Jahrhundert und unsere Zukunft maßgeblich prägen.