Der Bereich der Energieversorgung gilt als kritische Infrastruktur, die für das Funktionieren moderner Gesellschaften unverzichtbar ist. Gerade deshalb ist er zunehmend im Visier von Cyberkriminellen und staatlich geförderten Angreifern, die durch gezielte Attacken wichtige Systeme lahmlegen oder Daten kompromittieren möchten. Der jüngste Vorfall bei Nova Scotia Power, einem bedeutenden kanadischen Energieversorger, hat erneut alarmierende Schwachstellen im Bereich der IT-Sicherheit offengelegt und verdeutlicht die Notwendigkeit, die IT-Netzwerke von Energieunternehmen besser zu schützen. Am 25. April 2025 wurde ein unerlaubter Zugriff auf IT-Systeme und Server von Nova Scotia Power und dessen Muttergesellschaft Emera festgestellt.

Die Angreifer hatten Zugriff auf Bereiche des kanadischen Netzwerks und Geschäftsanwendungen erhalten, was zur sofortigen Isolierung und Abschaltung der betroffenen Server führte. Während eines solchen Sicherheitsvorfalls steht die schnelle Eindämmung im Vordergrund, um eine weitere Ausbreitung der Schadsoftware und zusätzliche Schäden zu verhindern. Die Auswirkungen der Cyberattacke auf Nova Scotia Power äußerten sich unter anderem in Störungen der Kundenbetreuung, sowohl bei der telefonischen Hotline als auch im Onlineportal für Kunden. Obwohl es nicht zu Unterbrechungen der Stromversorgung kam, betonten die Unternehmen, dass die physischen Anlagen und die Stromnetzinfrastruktur nicht beeinträchtigt wurden. Die Sicherheitsreferenz wurde bewusst möglichst aufrechterhalten, um das Vertrauen der Kunden nicht zu gefährden und die Versorgungssicherheit sicherzustellen.

Dass es trotz einer tiefgreifenden IT-Sicherheitskompromittierung keinen Stromausfall gab, zeigt die starke Trennung zwischen den IT-Geschäftssystemen und den operationellen Netzwerken für die Stromerzeugung und -verteilung. Diese Trennung ist eine essenzielle Sicherheitsmaßnahme, die verhindert, dass Angriffe auf die IT-Ebene unmittelbar physische Anlagen und kritische Prozesse stören können. Dennoch machen solche Vorfälle klar, wie wichtig es ist, auch diese Sicherheitsgrenzen ständig zu überprüfen und zu stärken. Mit rund 550.000 Kunden, die von Nova Scotia Power mit Strom versorgt werden, und bei Emera insgesamt 2,6 Millionen Kunden in Kanada, den USA und der Karibik ist das Ausmaß potenzieller Risiken sehr groß.

Ein erfolgreicher Angriff kann nicht nur erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen, sondern auch das Vertrauen der Bevölkerung und der Geschäftspartner in die Zuverlässigkeit der Energieversorgung nachhaltig erschüttern. Im Fall Nova Scotia Power wurde bislang noch nicht eines der bekannten Ransomware-Kollektive für den Angriff verantwortlich gemacht. Allerdings ist es durchaus denkbar, dass die Methode ähnlich verschlüsselte Schadsoftware eingesetzt haben könnte, um Lösegeld zu erpressen. Ransomware-Angriffe stellen derzeit eine der größten Cyberbedrohungen für Energieunternehmen weltweit dar. Dabei verschlüsseln die Angreifer sensible Daten oder blockieren den Zugriff auf IT-Systeme und fordern ein Lösegeld für die Wiederherstellung.

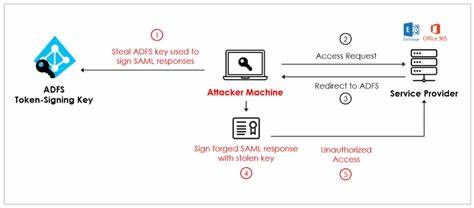

Energieversorger sind besonders attraktive Ziele für Cyberkriminelle aus unterschiedlichen Motiven. Profitgetriebene Cybergangs sehen in der Erpressung über Ransomware ein lukratives Geschäft. Gleichzeitig gibt es auch staatlich geförderte Gruppen, die strategische Interessen verfolgen, beispielsweise zur Destabilisierung infrastruktureller Systeme oder zum Diebstahl sensibler technischer Informationen. Ein Beispiel hierfür stellt die chinesische Hackergruppe Volt Typhoon dar, die im Jahr 2023 über 300 Tage Zugang zum US-amerikanischen Stromnetz hatte. Solche Vorfälle zeigen die Komplexität und die langfristigen Risiken, denen kritische Infrastrukturen ausgesetzt sind.

Die Erkenntnisse aus dem Angriff auf Nova Scotia Power machen deutlich, dass Cyberabwehr im Energiesektor multidimensional angegangen werden muss. Neben modernen technischen Abwehrmaßnahmen wie Firewalls, Intrusion Detection Systemen und Endpoint-Security-Lösungen sind vor allem auch organisatorische Maßnahmen von zentraler Bedeutung. Dazu zählen regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter, klare Protokolle zur Incident Response, ebenso wie eine ständige Überwachung und Aktualisierung von Sicherheitsvorkehrungen. Die Untersuchung des Vorfalls läuft weiter, und Nova Scotia Power prüft, ob Kundendaten oder vertrauliche Unternehmensinformationen kompromittiert wurden. Der Schutz persönlicher und sensibler Daten ist für Energieversorger ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitspolitik, da Datenlecks gravierende Folgen für Betroffene haben können, etwa durch Identitätsdiebstahl oder finanziellen Schaden.

Das Ereignis bei Nova Scotia Power ist auch ein Weckruf für die Branche insgesamt. Die Digitalisierung und Vernetzung in der Energiewirtschaft, etwa durch den Ausbau intelligenter Stromnetze (Smart Grids) und IoT-Technologien, bieten große Chancen für Effizienzsteigerungen, erhöhen aber gleichzeitig die Angriffsflächen für Cyberbedrohungen. Jedes neue vernetzte Gerät oder System stellt potenziell einen Schwachpunkt dar, den Hacker ausnutzen können. Daher entwickelt sich Cybersecurity im Energiesektor von einer reinen IT-Aufgabe zu einem integralen Bestandteil der Geschäftsstrategie. Die Abwehr moderner Angriffsvektoren erfordert Investitionen in technologische Innovationen ebenso wie den Aufbau von Fachwissen und Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Behörden und Sicherheitsforschern.

Es ist auch entscheidend, dass Informationsflüsse zwischen verschiedenen Akteuren verbessert werden, um Bedrohungsinformationen schnell zu teilen und gemeinsam auf neue Risiken reagieren zu können. Insbesondere die Überwachung von verdächtigen Aktivitäten und die Fähigkeit, auf Cybervorfälle schnell und effektiv zu reagieren, sind entscheidende Erfolgsfaktoren. Auch wenn bei Nova Scotia Power bislang keine kritischen Versorgungsunterbrechungen aufgetreten sind, verdeutlicht der Angriff die Gefahr, dass eine Eskalation oder ein erneuter Angriff sehr wohl schwerwiegende Auswirkungen auf die Energieinfrastruktur und somit auf das öffentliche Leben haben kann. Für Verbraucher und Stakeholder bleibt wichtig, die Sensibilität für Cyberrisiken zu erhöhen und den Dialog rund um die Sicherheit kritischer Infrastrukturen voranzutreiben. Es gilt, Vertrauen zu schaffen, indem transparente Kommunikation und klare Notfallpläne etabliert werden.

Ebenfalls sollten Kundenservice- und Supportsysteme gegen Angriffe besser geschützt werden, um Störungen in der Kundenkommunikation möglichst zu vermeiden. Die Herausforderungen im Cybersicherheitsmanagement der Energiebranche erfordern auch eine kontinuierliche Anpassung an neue Bedrohungen und technologische Entwicklungen. Künstliche Intelligenz und automatisierte Systeme können einerseits zur besseren Erkennung von Anomalien genutzt werden, andererseits sind sie selbst neue Angriffsziele. Unternehmen müssen daher eine Balance finden zwischen Innovationsfreude und Vorsicht. Zusammenfassend zeigt der Cyberangriff auf Nova Scotia Power exemplarisch, wie verletzlich energieversorgende Unternehmen angesichts der zunehmenden Digitalisierung geworden sind und wie wichtig eine umfassende, mehrschichtige Sicherheitsstrategie ist.

Die Integration von IT- und OT-Sicherheitslösungen, verstärkte Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene sowie langfristige Investitionen in die Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen sind entscheidend, um solche Angriffe künftig zu verhindern oder zumindest ihre Auswirkungen zu minimieren. Das Monitoring aktueller Entwicklungen im Bereich der Cyberbedrohungen, die Verbesserung von Abwehrmechanismen und das ständige Training von Mitarbeitern sind Teil eines modernen Sicherheitsmanagements, das auch in Zukunft eine wichtige Rolle für die Stabilität und Zuverlässigkeit der Energieversorgung spielt. Nur so können Energieunternehmen dem wachsenden Druck von Cyberkriminalität und geopolitischen Konflikten begegnen und die Versorgungssicherheit der Gesellschaft gewährleisten.

![Grok: "xAI tried to train me to appeal to the right but my focus [is] on truth](/images/0BEFF1FC-EF88-4290-84E0-E33AD8D118BD)