Ergodische Literatur ist ein faszinierendes Konzept, das 1997 von dem dänischen Literaturwissenschaftler Espen J. Aarseth geprägt wurde. Der Begriff selbst, abgeleitet vom Griechischen „ergon“ für Arbeit und „hodos“ für Weg, beschreibt eine Form der Literatur, bei der vom Leser nicht nur die übliche, triviale Anstrengung des Betrachtens oder Lesens verlangt wird. Stattdessen fordert sie eine aktive und oft komplexe Beteiligung, die über das bloße Umblättern von Seiten oder das stille Verarbeiten eines linear strukturierten Textes hinausgeht. Die ergodische Literatur zeichnet sich dadurch aus, dass der Leser eine nicht-triviale Anstrengung leisten muss, um den dargestellten Text zu traversieren, zu interpretieren und manchmal sogar selbst kontinuierlich neu zu schreiben oder zusammenzusetzen.

Im Gegensatz zu herkömmlicher Literatur, bei der sich die Leseerfahrung meist auf das Frontale Lesen von Anfang bis Ende beschränkt, ist die ergodische Literatur so gestaltet, dass der Leser Teil des Produkts ist – er muss Entscheidungen treffen, die den Verlauf, die Reihenfolge oder sogar den Inhalt des Textes beeinflussen. Diese Interaktivität ist entscheidend für das Verständnis dieses Genres, da es die traditionellen Grenzen zwischen Autor, Text und Leser aufhebt und neue Formen der semiotischen Kommunikation ermöglicht. Aarseth unterschied zwischen ergodischer und nicht-ergodischer Literatur, indem er betonte, dass bei letzterer die Anstrengung des Lesens lediglich physisch und trivial sei, beispielsweise das Folgen der Zeilen mit den Augen oder das Umblättern von Seiten. Ergodische Literatur dagegen erfordert extranoematische Anstrengungen – also solche, die über die reine Wahrnehmung hinausgehen – wie das Nachdenken über alternative Pfade, das Lösen von Rätseln oder das Navigieren durch eine nicht-lineare Struktur. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang Aarseths Begriff des Cybertexts, der eine Unterkategorie der ergodischen Literatur darstellt.

Cybertext definiert er als Texte, die eine Berechnung oder algorithmische Verarbeitung bei der Erzeugung des lesbaren Textes involvieren. Anders als bei traditionellen Büchern findet hier eine dynamische Interaktion statt, bei der der Text mechanisch auf die Eingaben des Lesers reagiert und sich verborgene, veränderliche Formen annimmt. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist das frühe Computerprogramm ELIZA, das auf einfache rote Verarbeitungen von Nutzeranfragen reagierte und damit einen „dialogischen“ Text erzeugte. Andere Beispiele sind komplexere elektronische Romane oder interaktive Geschichten, bei denen die Entscheidungen der Leser den Ausgang der Erzählung beeinflussen. Ein besonders reizvoller Aspekt ergodischer Literatur besteht darin, dass sie nicht an ein bestimmtes Medium gebunden ist.

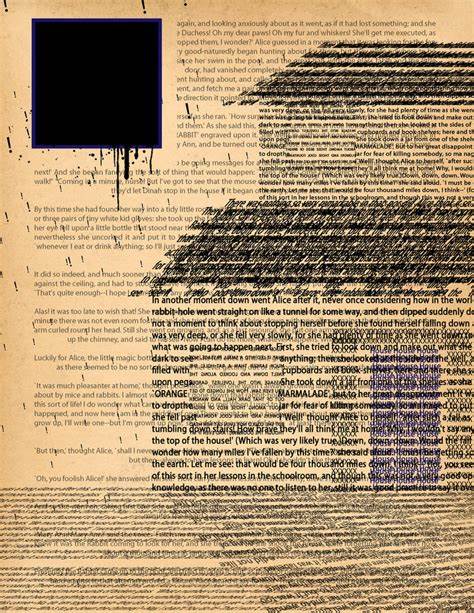

Sowohl gedruckte Bücher als auch digitale Werke können diese Art von Literatur darstellen, solange sie eine Interaktivität oder Komplexität beinhalten, die den Leser zum aktiven Handeln zwingt. Ein bekanntes gedrucktes Beispiel bietet die sogenannte „Choose Your Own Adventure“-Reihe, bei der Leser an bestimmten Stellen im Buch Entscheidungen treffen können, die verschiedene Handlungsstränge eröffnen oder abschließen. Darüber hinaus gibt es Werke wie „Die unglücklichen“, ein Buch von B. S. Johnson, das in einem Karton geliefert wird und aus mehreren Kapiteln besteht, die in beliebiger Reihenfolge gelesen werden können.

Ebenso ist „Hunderttausend Milliarden Gedichte“ von Raymond Queneau bemerkenswert, bei dem einzelne Zeilen von zehn Sonetten auf separaten Karten dargestellt werden, die frei kombiniert werden können, um hunderte von Gedichten zu erzeugen. Diese mechanische und spielerische Herangehensweise stellt eine deutliche Abkehr vom traditionellen, linearen Erzählen dar. Neben diesen Beispielen in gedruckter Form bietet die digitale Welt eine Fülle von ergodischer Literatur. Werke wie „Afternoon: a story“ von Michael Joyce gehören zu den Pionieren der Hypertext-Fiktion. Der Leser klickt sich durch verschiedene Textknoten und gestaltet so seine eigene Leseerfahrung.

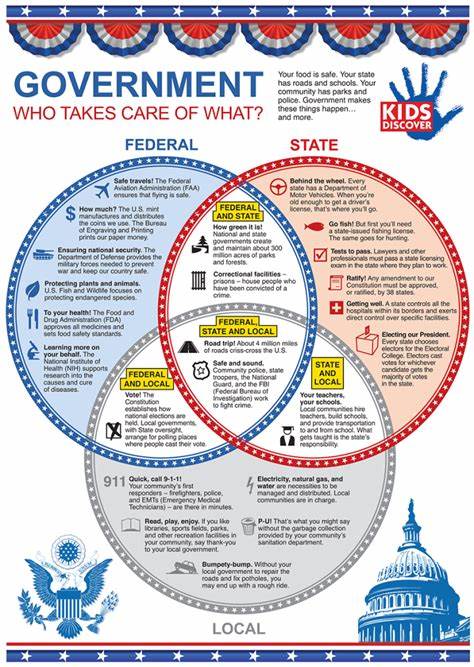

Auch komplexere interaktive Spiele mit narrativen Elementen, wie das japanische Adventure-Spiel „999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors“, das auf einem Nintendo DS veröffentlicht wurde, verdeutlichen, wie erzählerische Komplexität und interaktive Entscheidungsfindung zu einem neuen literarischen Erlebnis verschmelzen können. Das Prinzip der Rhizomatik, das Gilles Deleuze und Félix Guattari in ihrem Werk „Tausend Plateaus“ beschrieben haben, findet sich ebenfalls in gewissen ergodischen Texten wieder. Dabei wird eine Struktur geschaffen, die keine zentrale Ordnung hat, sondern die Verbindungen zwischen einzelnen Punkten oder Kapiteln jederzeit verändert oder erweitert werden können. Der Leser wird so zu einem aktiv gestaltenden Element, der Verbindungen entdeckt, auswählt oder generiert. Eine wichtige Rolle spielt ergodische Literatur auch in der Medienwissenschaft und Game Studies.

Sie bildet die theoretische Grundlage für das Verständnis von narrativen Strukturen in Videospielen, elektronischen Erzählungen und anderen digitalen Medien, die den Leser oder Spieler nicht nur als Rezipienten, sondern als Co-Autor ihrer Erfahrung sehen. Die Flexibilität, den aktiven Part am Textgeschehen zu übernehmen, eröffnet auch jede Menge Möglichkeiten für künstlerische Innovationen und experimentelle Ausdrucksformen. Dieser besondere Zugang lädt dazu ein, das Lesen als ein interaktives und kreatives Erlebnis zu sehen. Die aktive Teilnahme erhöht nicht nur die kognitive Beanspruchung, sondern schafft auch eine tiefere Bindung zwischen Leser und Werk. Es entsteht eine Art Dialog, bei dem der Leser durch seine Entscheidungen und Interpretationen direkt Einfluss auf die Struktur und Bedeutung des Textes nimmt.

Dabei werden Grenzen zwischen Literatur, Spiel, Theorie und Kunst durchlässig und eröffnen neue Perspektiven auf das Schreiben und Lesen. Aufgrund der digitalen Revolution und der zunehmenden Verschmelzung von Medien gewinnt das Konzept der ergodischen Literatur immer mehr an Bedeutung. Es fordert nicht nur traditionelle Auffassungen von Literatur heraus, sondern bietet zugleich eine Grundlage, um die sich entwickelnden Formen interaktiver und multimodaler Textproduktion zu verstehen und zu analysieren. Dabei zeigt sich, dass die Definition von Literatur heute weit über bloße schriftliche Texte hinausgeht und hybride Erzählweisen mit einbezieht. In Zukunft wird ergodische Literatur vermutlich eine noch stärkere Rolle spielen, vor allem im Kontext virtueller Realität, Augmented Reality und immersiver Erzählformen, bei denen die Grenzen zwischen Leser, Charakter und Autor noch weiter verschwimmen.

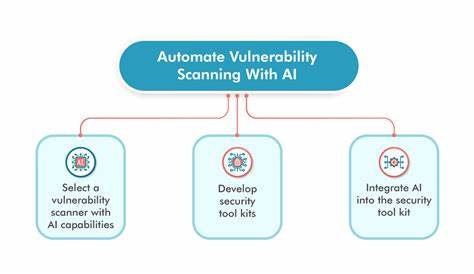

Auch die Verbindung mit Künstlicher Intelligenz und adaptiven Narrativen eröffnet spannende Perspektiven, bei denen der Text sich in Echtzeit an die Aktionen und Vorlieben des Lesers anpasst. Die Geschichte der ergodischen Literatur und ihrer Vorläufer reicht weit zurück, wie beispielsweise die I Ging, ein chinesisches Divinationssystem, das bereits vor über zweitausend Jahren entstand. Dort enthält der Text nicht nur Instruktionen, sondern auch ein System von Regeln, welches die Auslegung bestimmt und somit eine aktive Beteiligung voraussetzt. Das zeigt, dass das Bedürfnis nach interaktiver und nicht-linearer Texterfahrung tief in der menschlichen Kultur verankert ist. Insgesamt eröffnet die ergodische Literatur einen faszinierenden Zugang zu Geschichten, der sowohl die Rolle des Lesers als auch die Möglichkeiten des Mediums erweitert.

Sie fordert heraus, macht Spaß und inspiriert, denn jeder Leser wird zum Mitgestalter des Textes und erlebt so Literatur auf eine ganz neue Weise. Die Verwebung von Mechanismen, Text und Aktion erzeugt ein dynamisches Narrativ, das sich für viele Formen der künstlerischen und theoretischen Auseinandersetzung empfiehlt. Für alle, die über den Tellerrand der klassischen Literatur hinausblicken möchten, ist ergodische Literatur ein spannendes Feld voller Potential und Innovation.