Die Verfügbarkeit von verlässlichen und aktuellen Daten ist für Bürger, Forschende, Unternehmen und öffentliche Institutionen von großer Bedeutung. Bundesdaten spielen dabei traditionally eine Schlüsselrolle, um Trends zu analysieren, politische Entscheidungen zu bewerten und gesellschaftliche Herausforderungen zu verstehen. Doch in jüngster Zeit ist die Transparenz auf Bundesebene zunehmend eingeschränkt worden. Immer mehr wichtige Datensätze und Dokumente verschwinden oder werden verändert, was das öffentliche Vertrauen in offizielle Informationen untergräbt. Diese Entwicklung macht es notwendig, sich Alternativen zu erschließen – und hier bieten lokale und staatliche Regierungen wertvolle Ressourcen, die oftmals unterschätzt werden.

Seit Anfang 2025 hat sich die Situation rund um bundesweite Datensammlungen verschärft. Unter der Leitung von Maßnahmen des sogenannten Department of Government Efficiency wurden zahlreiche Beschäftigte im Bundesdienst entlassen, gleichzeitig sind viele Datensätze über Themen wie Gesundheitsversorgung, Umweltgerechtigkeit, öffentliche Sicherheit oder Polizeiverhalten entweder offline genommen oder inhaltlich verändert worden. Besonders problematisch ist dabei, dass Informationen zu sozialen Ungleichheiten, Gesundheit oder Umweltschutz teilweise zurückgezogen oder manipuliert wurden – Daten, die eigentlich fundamentale Grundlagen für politische und gesellschaftliche Arbeit darstellen. Die Folgen davon sind vielfältig: Forschende erhalten verzerrte oder unvollständige Daten, Behörden auf kommunaler Ebene kämpfen mit Informationsdefiziten, und die Öffentlichkeit verliert die Möglichkeit, staatliches Handeln kritisch zu hinterfragen. Trotz dieser bundesweiten Herausforderungen gibt es einen Hoffnungsschimmer in der Dezentralisierung der Datenerhebung und -bereitstellung.

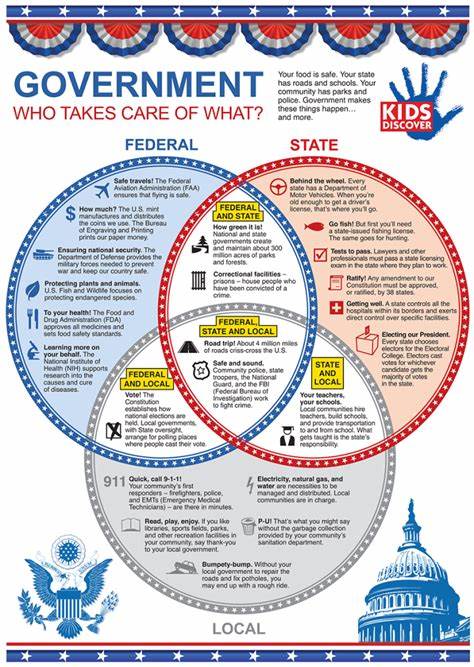

Bundesbehörden sind in der Regel auf die Zusammenarbeit mit Landes- und Kommunalverwaltungen angewiesen, da viele Daten ursprünglich auf lokaler Ebene erhoben werden. Dies führt dazu, dass zahlreiche Informationen, die von Bundesbehörden weiterverarbeitet und genutzt werden, bei den lokalen Stellen selbst weiterhin vorhanden und öffentlich zugänglich sein können. So stellen viele Bundesländer und Städte regelmäßig Daten über verschiedene Themen zur Verfügung. Öffentlich-rechtliche Informationsportale und transparente Verwaltungssysteme ermöglichen es Bürgern, wichtige Datensätze direkt vor Ort abzurufen – sei es zu Umweltbedingungen, Gesundheit, Bildung oder Verkehrssicherheit. Darüber hinaus gilt in nahezu allen Bundesländern das Prinzip der Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise Transparenz durch Landesinformationsfreiheitsgesetze.

Diese ermöglichen es, Auskunftsanfragen an Landes- oder Kommunalbehörden zu stellen, wenn gewünschte Daten nicht bereits online abrufbar sind. Ein solcher Antrag kann zum Beispiel die Veröffentlichung von Messdaten zu Luft- oder Wasserqualität, Hinweise auf Förderprogramme oder detaillierte Informationen zu lokalen Gesundheitsindikatoren einschließen. Dabei ist es oft möglich, eine Gebührenbefreiung zu beantragen, insbesondere wenn die Informationen im öffentlichen Interesse liegen. Insbesondere zivilgesellschaftliche Gruppen und engagierte Bürger haben auf diese Weise bereits zahlreiche Datensätze freigelegt, die wertvolle Einblicke bieten und lokale Entscheidungsträger zu mehr Verantwortung bewegen können. Die Vorteile der Nutzung lokaler Datenquellen sind vielschichtig.

Zum einen gibt es häufig weniger bürokratische Hürden und schnellere Reaktionszeiten auf Anfragen als bei der Bundesverwaltung, deren Prozesse derzeit häufig durch Überlastung oder bewusste Verzögerungen geprägt sind. Zum anderen liefern kommunale und regionale Daten oft einen differenzierteren Blick auf gesellschaftliche Herausforderungen, da sie besser auf lokale Gegebenheiten abgestimmt sind. So können beispielsweise Wetter-, Umwelt- oder Gesundheitsdaten auf Gemeindeebene präziser Auskunft über Risiken und Bedarfe geben als allgemeine bundesweite Statistiken. Zudem profitieren Bürger davon, dass lokale Daten oft praxisnäher sind und direkt in ihrer Umgebung wirken. Diese Transparenz ermöglicht es nicht nur Forschenden und Medien, sondern auch engagierten Bürgerinitiativen, gezielt Einfluss auf Politik und Verwaltung vor Ort zu nehmen.

Erfolgreiche Beispiele zeigen, wie das Verlangen nach mehr Offenheit und Datenzugang durch hartnäckiges Nachfragen zu besseren kommunalen Schutzmaßnahmen, gelungener Integration von sozialen Minderheiten oder relevanten Umweltprogrammen führen kann. Natürlich ist die Suche nach lokalen Daten nicht immer einfach und erfordert manchmal Hartnäckigkeit. Manchmal sind Webseiten älteren Datums oder technisch wenig übersichtlich, oder relevante Stellen sind nicht direkt zuständig. In einigen Fällen kann es hilfreich sein, Unterstützung von Fachanwälten für Öffentlichkeitsarbeit oder von lokalen Aktivistengruppen und Verbänden in Anspruch zu nehmen. Viele dieser Gruppen verfügen über Erfahrungen beim Umgang mit Verwaltungsverfahren und können die Suche nach den richtigen Dokumenten deutlich erleichtern.

Zudem können sie eine öffentliche Aufmerksamkeit erzeugen, die Behörden zur Offenlegung bewegt. Neben der direkten Kommunikation mit Bundes- und Landesbehörden ist auch die Nutzung von Informationsfreiheitsgesetzen ein essenzieller Weg, um an Daten zu gelangen. Während das Bundesinformationsfreiheitsgesetz ursprünglich einen direkten Zugang zu Bundesbehördendaten ermöglichen sollte, haben die aktuellen politischen Entwicklungen zumindest im Bundesbereich zu erheblichen Verzögerungen und Hindernissen geführt. Eine Klage vor dem Verwaltungsgericht kann zwar zielführend sein, ist aber zeitaufwendig und verlangt oft juristische Expertise. Umso wichtiger ist es deshalb, von Anfang an auf lokale Informationsquellen zu setzen – diese bieten die realistischere Chance, zeitnah an relevante Daten zu gelangen.

In der Praxis ergeben sich zudem weitere Möglichkeiten. Es lohnt sich, die zahlreichen Datenportale, Transparenzinitiativen und Open-Data-Projekte auf Landes- und kommunaler Ebene zu erforschen. Immer mehr Städte bieten statistische Jahresberichte, Umweltmesswerte oder Gesundheitsberichte als Open-Data-Dateien an. Diese kontinuierlich wachsende Fülle an öffentlich zugänglichen Daten kann nicht nur bei aktuellen Fragen helfen, sondern auch langfristig das Wissen über regionale Entwicklungen erweitern. Gleichzeitig schafft der Zugang zu solchen Datensätzen die Basis für evidenzgestützte Projekte und innovative Lösungen in der Stadt- und Gemeindepolitik.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die digitale Archivierung. Während viele Bundeswebseiten mit sensiblen oder politisch heiklen Inhalten abgeschaltet wurden, gibt es auf Landes- und kommunaler Ebene oft noch gut gepflegte Archive sowohl für aktuelle als auch für historische Daten. Hier können Bürger Transparenz und historische Nachvollziehbarkeit einfordern und somit verhindern, dass wichtige Informationen für die öffentliche Debatte verloren gehen. Letztlich ist das Engagement auf lokaler Ebene für den Erhalt und die Verbreitung von Daten nicht nur ein praktischer Weg, um Informationsdefizite auszugleichen. Es ist auch eine demokratische Pflicht der Bürger und der Zivilgesellschaft, das Recht auf Informationszugang einzufordern und so mehr Mitbestimmung und Kontrolle über politische Prozesse zu ermöglichen.

![The Graphing Calculator Story (2006) [video]](/images/8FAA6E6A-C2F1-400A-B29A-1991CEE9C700)