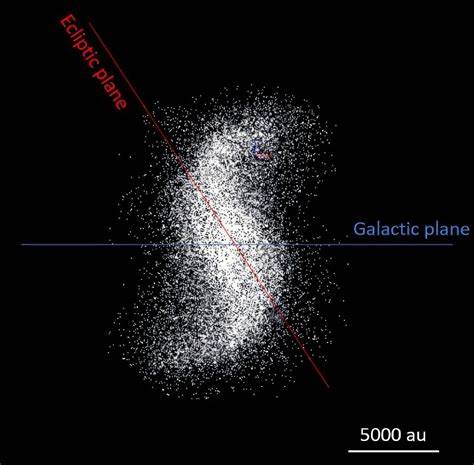

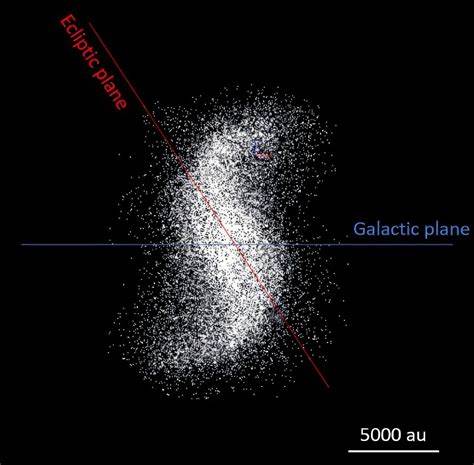

Die Innere Oortsche Wolke ist ein rätselhaftes und faszinierendes Gebiet am äußersten Rand unseres Sonnensystems, das seit Jahrzehnten das Interesse von Astronomen und Forschern auf sich zieht. Neue Entdeckungen deuten darauf hin, dass sich hier eine beeindruckende Spiralstruktur ausgebildet hat, die unser Verständnis der Dynamik und Entwicklung von materiellen Ansammlungen in den äußeren Regionen des Sonnensystems revolutionieren könnte. Diese Spiralstruktur bietet nicht nur einen einzigartigen Blick auf die Geschichte unseres kosmischen Umfelds, sondern öffnet auch Türen zu neuen Hypothesen über die Entstehung und Entwicklung von Kometen, Asteroiden und anderen kleinen himmlischen Körpern. Die Oortsche Wolke, ursprünglich von Jan Oort postuliert, wird allgemein als eine kugelförmige Ansammlung von Milliarden von Eiskörpern verstanden, von denen viele als Quellen für langperiodische Kometen dienen. Die Innere Oortsche Wolke, manchmal auch als Hills-Wolke bezeichnet, stellt dabei den inneren Teil dieser riesigen, nahezu kugelförmigen Hülle dar, die sich von etwa 2.

000 bis 20.000 astronomischen Einheiten um die Sonne erstreckt. Die Entdeckung einer Spiralstruktur innerhalb dieses komplexen Umfeldes ist besonders spannend, da sie auf dynamische Prozesse hindeutet, die bisher wenig verstanden sind. Spiralstrukturen sind in der Astronomie vor allem aus Spiralgalaxien bekannt, in denen sich Sterne, Gas und Staub in charakteristischen Spiralen ansammeln. Die Vorstellung, dass eine ähnliche Struktur auch in der Inneren Oortschen Wolke existieren kann, fordert etablierte Modelle der Materieverteilung und -bewegung heraus.

Wissenschaftler nutzen hochauflösende Simulationen und fortschrittliche Beobachtungstechniken, um die Eigenschaften dieser spiralartigen Formation zu analysieren. Dabei spielen vor allem gravitative Wechselwirkungen eine zentrale Rolle. Es wird vermutet, dass die Spiralstruktur durch das gravitative Zusammenspiel zwischen der Anziehungskraft der Sonne, der Bewegung von massereichen Objekten in der Oortsche Wolke und den Einflüssen nahegelegener Sterne entstanden ist, die in der Vergangenheit das Sonnensystem passiert haben. Diese gravitativen Störungen können Materie entlang von Bahnen ziehen und verdichten, sodass sich spiralförmige Strukturen herausbilden. Die Präsenz der Spiralstruktur liefert Hinweise darauf, dass die Dynamik in den Randbereichen des Sonnensystems um vieles komplexer ist, als es einfache Modelle vermuten lassen.

Die Bewegungen der Eiskörper und anderer kleiner Himmelskörper werden durch gegenseitige Anziehungskräfte, den Einfluss externer Sterneneinfälle und sogar durch galaktische Gezeiten beeinflusst. Diese Kräfte wirken zusammen und formen ein Netzwerk aus Strömen und Mustern, das sich als Spiralstruktur manifestiert. Die Erforschung dieser Struktur liefert wertvolle Erkenntnisse über die Herkunft und Evolution von langperiodischen Kometen, die aus der Oortschen Wolke auf ihre Reise in das innere Sonnensystem geschickt werden. Ein besseres Verständnis der Spiralstruktur könnte helfen, Prognosen über die Häufigkeit solcher Kometenbesuche zu verbessern und somit das Risiko von Einschlägen auf der Erde besser einzuschätzen. Zudem wirft die Existenz dieser Spiralstruktur Fragen auf, die über unser Sonnensystem hinausgehen.

Sie könnte auch Aufschluss über die Bildung und Entwicklung ähnlicher Strukturen in anderen planetaren Systemen geben. Die Erforschung der Inneren Oortschen Wolke und ihrer dynamischen Eigenschaften trägt damit zur Erweiterung unseres Verständnisses von planetaren Entstehungsprozessen und kosmischen Umwelteinflüssen bei. Moderne Technologien und Raumfahrtmissionen sind entscheidend, um diese vergangenen und aktuellen Prozesse aufzudecken. Teleskope mit hoher Sensitivität, interplanetare Sonden und computergestützte Simulationen ermöglichen es, genauere Daten über die Zusammensetzung, Verteilung und Bewegung der Objekte in der Inneren Oortschen Wolke zu sammeln. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse helfen nicht nur, das Modell unserer Heimatgalaxie und unseres Sonnensystems zu verfeinern, sondern stärken auch interdisziplinäre Verbindungen zwischen Astrophysik, Kosmologie und Raumfahrttechnik.

Ein signifikanter Fortschritt auf diesem Gebiet könnte langfristig auch praktische Anwendungen haben. So könnten zum Beispiel bessere Vorhersagen über potentielle Kometeneinschläge und deren Vermeidung entwickelt werden, was einen entscheidenden Beitrag zum Schutz der Erde leisten würde. Parallel dazu lassen sich aus dem Studium dynamischer Strukturen wie der Spiralstruktur in der Inneren Oortschen Wolke neue Konzepte für die Planung von Raumfahrtmissionen ableiten. Die Herausforderungen, mit denen kleine Himmelskörper in dieser Region konfrontiert sind, bieten wertvolle Modelle für das Verhalten von Raumsonden in ähnlichen Umgebungen. Insgesamt zeigt die Entdeckung der Spiralstruktur in der Inneren Oortschen Wolke, wie viel es noch über die äußeren Grenzen unseres Sonnensystems zu lernen gibt.

Sie illustriert die Komplexität und Vielfalt kosmischer Prozesse und verdeutlicht, wie dynamisch und lebendig auch scheinbar abgelegene Regionen des Weltraums sind. Die Zukunft der Erforschung verspricht, noch tiefere Einblicke in diese faszinierende Struktur zu gewähren und unser Wissen über die Entstehung und Entwicklung von Himmelskörpern in den entlegensten Bereichen des Sonnensystems grundlegend zu erweitern. Diese Entdeckungen fördern nicht nur das wissenschaftliche Verständnis, sondern stärken auch unser Bewusstsein für die fragile Balance, die unser kosmisches Heim prägt.