Die weltweiten Ölpreise bewegen sich derzeit auf einem Abwärtspfad, der zuletzt im November 2021 in vergleichbarem Ausmaß zu beobachten war. Insbesondere die Nordamerikanische Referenz, West Texas Intermediate (WTI), fiel unter die Marke von 60 US-Dollar pro Barrel - ein Preisniveau, das drei Wochen lang nicht mehr erreicht wurde. Dies ist ein deutliches Signal für die Märkte, dass tiefgreifende Veränderungen auf dem Ölmarkt stattfinden, die weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen könnten. Der derzeitige Preisverfall kommt nicht überraschend, sondern ist das Ergebnis einer komplexen Gemengelage aus steigender Fördermenge, politischen Signalen und schwächelnder globaler Wirtschaftsdynamik. Ein entscheidender Faktor für die derzeitige Marktsituation ist die strategische Entscheidung des Öl-Kartells OPEC+, angeführt von Saudi-Arabien, die Produktion spürbar zu erhöhen.

Anfang April überraschte die Allianz mit der Ankündigung, die Lieferungen im Mai um 411.000 Barrel pro Tag zu steigern – ein Volumen, das dreimal so groß ist wie ursprünglich geplante monatliche Anpassungen. Analysten bewerten dies als klaren Hinweis auf eine langanhaltende Veränderung der Förderstrategie, die über kurzfristige Ausgleichsmechanismen hinausgeht. Die Saudis scheinen sich darauf einzustellen, eine Phase länger anhaltend niedriger Preise zu tolerieren, um ihren Anteil am Markt zu halten oder sogar auszubauen. Die Konsequenzen dieser strategischen Entscheidung sind vielschichtig.

Zum einen könnte der erhöhte Ölanbieter innerhalb von OPEC+ zu einem globalen Angebotsüberschuss führen, der die Preise zusätzlich unter Druck setzt. Zum anderen reagieren auch Förderländer außerhalb des Kartells – darunter Kanada und Guyana – mit Produktionserhöhungen, die den Markt zusätzlich belasten. Diese Entwicklung sorgt für wachsende Befürchtungen vor einem Überangebot, das die Preisstabilität langfristig gefährden könnte. Die Angebotslage allein erklärt allerdings nicht die Tiefe der Preisrückgänge. Ebenso wichtig sind die schwächeren Wachstumserwartungen, die eine geringere Nachfrage auf dem Ölmarkt implizieren.

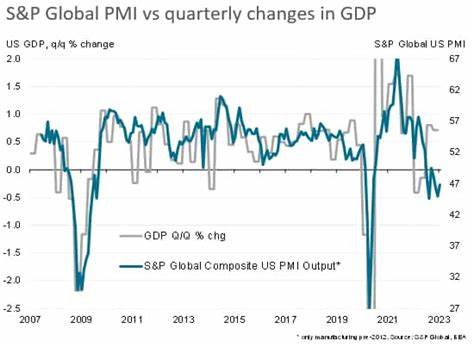

Besonders die wirtschaftlichen Entwicklungen in den USA und China, den zwei größten Verbrauchern von Energie weltweit, trüben die Nachfrageprognosen erheblich. In den Vereinigten Staaten wurde für das erste Quartal 2025 eine Kontraktion des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verzeichnet – ein seltenes Ereignis seit 2022 – das durch stark steigende Vorimporte und ein nachlassendes Konsumverhalten verursacht wurde. Diese Stagnation der US-Wirtschaft dämpft die Erwartung an eine steigende Ölnachfrage. Noch gravierender sind die Indikatoren aus China, das als Motor für die weltweite Energie-Nachfrage gilt. Die Industrieproduktion und das verarbeitende Gewerbe zeigten im März und April 2025 einen deutlichen Einbruch, der auf die Auswirkungen des anhaltenden Handelskonflikts mit den USA zurückzuführen ist.

Die Fabrikaktivitäten stürzten auf das schlechteste Niveau seit Dezember 2023 ab. Dieser Rückgang unterstreicht die erhöhten Risiken in einem politischen und wirtschaftlichen Umfeld, das durch Unsicherheiten bei Handelsabkommen und steigende Zölle geprägt ist. Aus geopolitischer Sicht verschärfen sich die Spannungen rund um die Handelskonflikte weiter. Ehemalige politische Führungsfiguren, darunter der ehemalige US-Präsident Donald Trump, bekräftigen die Bedeutung strenger Zollpolitik gegenüber China und heben den Druck auf, faireren Handel einzufordern. Diese Haltung trägt nicht nur zu Unsicherheit an den Märkten bei, sondern belastet auch die Aussichten für eine schnelle Erholung der globalen Wirtschaftsaktivitäten.

Technisch betrachtet ist der Preisrückgang bei Öl auch ein Ausdruck verstärkter Spekulation. Marktteilnehmer reagieren auf die Kombination aus dem steigenden Angebot und den zunehmenden negativen Wachstumssignalen mit Vorsicht. Die Volatilität der Rohstoffmärkte hat zugenommen, was sich auch in den volatilen Kursbewegungen des Volatilitätsindex VIX widerspiegelt. Investoren sind derzeit besonders skeptisch, da sich viele Risiken auf der Angebotsseite und der Nachfrageseite gleichzeitig manifestieren. Druck auf die Preise entsteht zusätzlich durch die Erwartungen einer anhaltenden Überversorgung.

So hat Morgan Stanley seine Prognosen dahingehend aktualisiert, dass sich mittelfristig ein signifikanter Angebotsüberschuss am Markt entwickeln könnte. Dies ist eine Warnung, die vom Finanzsektor ernst genommen wird, da solche Ungleichgewichte zu langanhaltenden Perioden niedriger Preise führen könnten. JPMorgan Chase & Co. hat darüber hinaus signalisiert, dass die OPEC+ bei ihrer nächsten Sitzung weitere Produktionssteigerungen beschließen könnte, um Marktanteile zu sichern. Die Auswirkungen der Ölpreisentwicklung sind nicht nur für die Energiemärkte direkt relevant, sondern wirken sich auch auf die globalen Wirtschaftsstrukturen aus.

Niedrigere Ölpreise können für Verbraucher und Unternehmen einerseits Entlastung bringen, beispielsweise bei Transportkosten und Produktionsausgaben. Andererseits erschweren sie die Investitionsbereitschaft der Produzenten, insbesondere im Bereich der Fördertechnologien mit hohen Kosten oder der erneuerbaren Energien, die im Wettbewerb mit fossilen Brennstoffen stehen. In wirtschaftlichen Schwellenländern, die stark auf Öleinnahmen angewiesen sind, können fallende Preise hingegen fiskalische Herausforderungen verschärfen. Länder des Nahen Ostens, Afrikas oder Zentralasiens sind auf stabile oder steigende Preise angewiesen, um öffentliche Haushalte zu finanzieren. Sinkende Einnahmen können zu politischen Spannungen und wirtschaftlicher Instabilität beitragen, was wiederum auf die globalen Energiemärkte zurückwirkt.

Der aktuelle Preisverfall könnte zudem einen Einfluss auf die Energiepolitik weltweit haben. Nationale Regierungen und internationale Organisationen stehen vor der Herausforderung, zwischen kurzfristiger Preisstabilisierung und langfristiger nachhaltiger Energiewende zu balancieren. Günstige Ölpreise könnten umweltschutzpolitische Maßnahmen erschweren, insofern sie die Attraktivität fossiler Brennstoffe im Vergleich zu erneuerbaren Energien erhöhen. Ausblickend bleibt die Marktsituation dynamisch und von Unsicherheiten geprägt. Die nächste OPEC+-Sitzung wird richtungsweisend sein, ebenso wie die Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sowie die globalen Konjunkturindikatoren.