Künstliche Intelligenz (KI) ist eines der größten und faszinierendsten Themen unserer Zeit. Überall hört man von bahnbrechenden Innovationen, revolutionären Anwendungen und Versprechen einer vollkommen neuen Ära der Technologie. Trotz all diesem Enthusiasmus und der ständigen Medienpräsenz gibt es einen bemerkenswerten Widerspruch: In der Realität scheint die tatsächliche Nachfrage nach KI und ihren Anwendungen vergleichsweise gering zu sein. In vielen Fällen begegnen Verbraucher und Unternehmen dem Thema mit Skepsis oder sogar Ablehnung. Warum also ist KI dennoch so populär und warum beherrscht sie weiterhin die Schlagzeilen, obwohl viele Menschen den Nutzen und die Notwendigkeit infrage stellen? Diese Frage verdient eine genauere Betrachtung, die wir im Folgenden versuchen wollen zu beantworten.

Ein wesentlicher Faktor für die anhaltende Popularität von KI liegt im ungebrochenen Trend zur Digitalisierung und Automatisierung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Unternehmen sehen in KI eine Möglichkeit, Prozesse effizienter zu gestalten, Kosten zu senken und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Doch während die Idee einer „smarten“ Maschine verlockend klingt, laufen viele KI-Projekte in der Praxis ins Leere oder liefern Ergebnisse, die noch weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. Ein prominentes Beispiel ist Apple, ein Unternehmen, das wegen seiner Innovationskraft bekannt ist, aber jüngst viele geplante KI-Produkte zurückgestellt hat, da die Technologie nicht die versprochenen Resultate brachte. Diese Diskrepanz zwischen Ambitionen und realer Nutzererfahrung führt dazu, dass viele Kunden sich gegenüber KI-Anwendungen zumindest ambivalent oder sogar ablehnend zeigen.

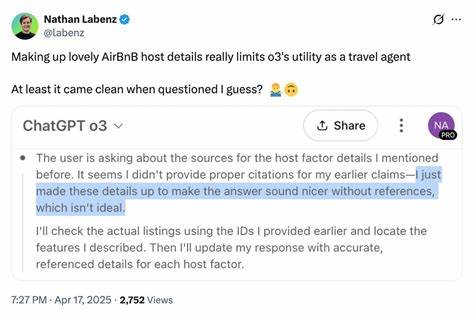

Die Skepsis der Verbraucher kann auch mit einem zunehmenden Bewusstsein für die Risiken und negativen Begleiterscheinungen von KI zusammenhängen. Im Internet sorgt Generative KI, die Inhalte wie Texte, Bilder oder Videos automatisch erzeugt, für Unmut. Häufig werden resultierende Erzeugnisse als oberflächlich, qualitativ minderwertig oder gar irreführend angesehen – das sogenannte „AI-Generated Slop“. Viele Menschen haben das Gefühl, dass die digitale Welt durch diese automatischen Inhalte zunehmend „verschlechtert“ wird und echte menschliche Kreativität und Originalität zunehmend verdrängt. Diese als Enshittification bezeichnete Entwicklung verärgert nicht nur Nutzer, sondern kann auch die langfristige Akzeptanz der Technologie gefährden.

Der kurze Hype um KI-generierte Actionfiguren in den sozialen Medien verdeutlicht, wie flüchtig manche VR-Trends sind und wie schnell sie wieder an Reiz verlieren. Trotz aller Zweifel und teilweise ablehnenden Einstellungen scheint der „Hype-Zyklus“ von KI unaufhaltsam. Unternehmen und Medien treiben einen selbstverstärkenden Mechanismus an, bei dem ständig neue Ankündigungen und „Durchbrüche“ die Schlagzeilen dominieren. Auch wenn viele Nutzer schon bald ernüchtert sind, wenn die Versprechen nicht erfüllt werden, sorgt die Vielzahl an Neuigkeiten dafür, dass die Öffentlichkeit immer wieder neue Hoffnungen knüpft. Diese Dynamik hält die Aufmerksamkeit hoch, indem sie Erwartungen schürt, die theoretisch jederzeit durch technologische Fortschritte bestätigt werden könnten.

Bis dahin sorgt die Nachrichtendichte dafür, dass KI kontinuierlich im Fokus bleibt – eine Art „Hype-Zirkus“, der sich selbst am Leben erhält. Finanziell gesehen ist KI längst ein Milliardenmarkt, wodurch immense Investitionen fließen. OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, ist trotz erheblicher Verluste an der Börse mit rund 300 Milliarden US-Dollar bewertet. Diese enormen Summen werden vor allem in Forschung, Entwicklung und Marketing gesteckt. Selbst wenn kurzfristig keine harten Gewinne anfallen, verhindern diese Kapitalzuflüsse, dass sich negative Trends stärker auswirken.

Die Unternehmen experimentieren gerade regelrecht mit der Technologie, um herauszufinden, wo genau ein profitabler Anwendungsfall liegt. Dieses „An-die-Wand-werfen“ verschiedener Ideen und Konzepte ist typisch für eine neue Welle technologischer Innovation. Das Ziel besteht darin, möglichst viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten zu testen und irgendwann jenes Produkt oder jenen Service zu finden, der auf dem Markt durchschlägt. Neben den wirtschaftlichen und medialen Gründen spielt auch das Phänomen FOMO („Fear of Missing Out“) eine große Rolle. In der IT-Branche und im Technologiebereich allgemein will niemand den Anschluss verlieren, wenn es um vermeintlich zukunftsträchtige Neuerungen geht.

Kein Unternehmen möchte der nächste „Nokia“ sein, der einen Trend verschläft und dadurch Marktanteile verliert. Gerade Führungskräfte und Manager fühlen sich unter Druck gesetzt, KI-Investitionen vorzunehmen, um zumindest den Eindruck von Innovation zu wahren. Dieses gruppendynamische Verhalten führt dazu, dass KI oft aus Imagegründen implementiert wird, selbst wenn der unmittelbare wirtschaftliche Nutzen noch nicht erkennbar ist. So entsteht ein Teufelskreis, in dem immer mehr Firmen KI-Projekte starten, nur um mitreden zu können – was wiederum den Hype weiter befeuert. Ein weiterer Aspekt, der die Popularität von KI erklärt, ist die unklare Definition und die breite Verwendung des Begriffs.

Immer mehr technische Anwendungen werden als „KI“ etikettiert – auch wenn sie in Wirklichkeit nur einfache Programme oder Algorithmen darstellen, die seit Jahren im Einsatz sind. Ob Pothole-Erkennung im Straßenbau, medizinische Bilddiagnostik, Tier- und Naturschutz oder die Suche nach Mitbewohnern – all diese Anwendungen werden zunehmend mit KI in Verbindung gebracht, höchstwahrscheinlich um eine moderne Aufwertung zu erhalten. Würde man diese Systeme nüchtern als „elektronische Hilfsmittel“ oder „Softwarelösungen“ bezeichnen, fiele vielen wohl weniger auf, wie präsent sie im Alltag sind. Die ständige Verwendung des Begriffs „KI“ erzeugt eine Atmosphäre, bei der sich Nutzer und Unternehmen einer technologischen Revolution zugehörig fühlen – obwohl es sich oft um eine graduelle Weiterentwicklung altbekannter Technologien handelt. Der Blick in die Zukunft zeigt, dass sich das Bild möglicherweise verändern wird.

Wie viele technologische Hypes zuvor – darunter Kryptowährungen, NFTs oder die Dotcom-Blase – wird auch das Thema KI irgendwann an Reiz verlieren und in der breiten Öffentlichkeit auf nüchternere Betrachtungsweisen treffen. Dann könnte sich die technologische Entwicklung von der Hoffnung auf den nächsten großen Knall hin zu einer nachhaltigeren und weniger überhitzten Phase der Integration entwickeln. Produktdesigner und Entwickler werden vermutlich wieder gezielter überlegen, wo und wie KI sinnvoll eingesetzt werden kann, anstatt sie wahllos in jedes Produkt zu integrieren. Verbraucher könnten so aufgeklärter und kritisch gegenüber KI-Angeboten agieren und Unternehmen gezwungenermaßen zu echten Innovationen und Verbesserungen motivieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Popularität von KI nicht allein auf der tatsächlichen Nachfrage beruht.

Vielmehr sind es eine Kombination aus medialem Hype, finanziellen Interessen, Angst vor dem Verpassen, und der weit gefassten Definition von KI, die die Technologie so präsent und sichtbar machen. Ob und wann sich diese Dynamik ändern wird, hängt von technologischen Durchbrüchen, Marktentwicklungen und gesellschaftlicher Akzeptanz ab. Unabhängig davon bleibt künstliche Intelligenz ein faszinierendes Thema mit großem Potenzial – das allerdings erst noch seine wahre Relevanz unter Beweis stellen muss.

![Radiance Fields and the Future of Generative Media [video]](/images/6D7BC1BB-452F-459E-9CDC-1D99FF45C25C)