Intelligenz wird oft als der größte Schatz der Menschheit angesehen. Sie treibt Innovation, Kultur und das Verständnis der Welt voran. Doch die Forschung von Luke Drago und Rudolf Laine offenbart ein paradoxes Phänomen, das sie als „Intelligenzfluch“ bezeichnen. Der Begriff beschreibt, wie hohe Intelligenz nicht nur Vorteile bringt, sondern auch zu tiefgreifenden sozialen, wirtschaftlichen und sogar existenziellen Herausforderungen führen kann. Diese Erkenntnisse werfen einen neuen Blick auf die Rolle der Intelligenz in unserer Gesellschaft und fordern eine kritische Betrachtung von Fortschritt, künstlicher Intelligenz und menschlicher Ambition.

Das Konzept der Intelligenzfalle basiert auf der Beobachtung, dass immer höhere kognitive Fähigkeiten nicht zwangsläufig zu besseren Ergebnissen für die Gesellschaft führen. Im Gegenteil, in manchen Fällen intensivieren sie Probleme oder schaffen neue, komplexere Barrieren. Ein zentrales Argument ist, dass Intelligenz nicht nur zur Problemlösung fähig ist, sondern auch die Fähigkeit steigert, Probleme zu erkennen und zu verkomplizieren. Dies führt zu einem Paradox, bei dem wachsende Intelligenz größere soziale Spannungen, Wettbewerb und Misstrauen hervorruft. Die Autoren betonen, dass wir uns in einer dynamischen Wechselwirkung befinden, in der kluge Menschen oft in Situationen geraten, in denen ihre Fähigkeiten die gesellschaftliche Zusammenarbeit erschweren statt fördern.

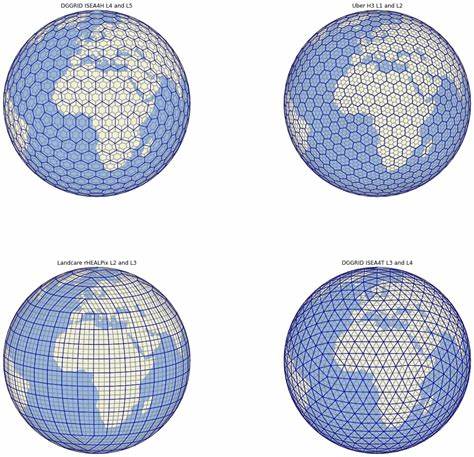

Eine wichtige Facette des Intelligenzfluchs ist die Veränderung der sozialen Dynamiken durch hierarchische Strukturen, die auf Intelligenz basieren. Drago und Laine zeigen, dass traditionelle Pyramidenmodelle, in denen Intelligenz als Maßstab für Rang und Entscheidungsmacht gilt, an ihre Grenzen stoßen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Modelle ineffizient und letztlich hinderlich sind für nachhaltigen sozialen Fortschritt. Stattdessen schlagen sie flexible Netzwerke und kooperative Systeme vor, die menschlichen Ambitionen und kollektiven Wohlstand besser berücksichtigen. Die Verbindung von Kapital und künstlicher Intelligenz (AGI, Artificial General Intelligence) spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in der Diskussion um den Intelligenzfluch.

Die Autoren erläutern, wie Kapitalströme und KI-Entwicklungen die menschlichen Ambitionen verstärken oder behindern können. Insbesondere wird die Gefahr hervorgehoben, dass die Kombination aus finanziellem Kapital und immer mächtiger werdender KI zu einer verstärkten Konzentration von Macht führt. Diese Konzentration gefährdet soziale Gerechtigkeit und die Verteilung von Ressourcen und beeinflusst somit auch die Art und Weise, wie Gesellschaften sich organisieren und Ziele verfolgen. Die Definition des Intelligenzfluchs ist komplex und umfasst mehrere Ebenen der sozialen Interaktion und individuellen Wahrnehmung. Dabei geht es nicht nur um die reine Problemlösungskapazität, sondern auch um die psychologische, moralische und soziale Belastung, die mit einem hohen Maß an Intelligenz einhergeht.

Hochintelligente Menschen finden sich häufig in Situationen wieder, in denen sie sich isoliert fühlen, weil ihre Denkweise von der Mehrheit nicht geteilt wird. Diese Isolation erschwert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und kann das Gefühl der Entfremdung verstärken. Vor diesem Hintergrund stellen Drago und Laine die Frage, wie der soziale Vertrag neu gestaltet werden kann, um den Intelligenzfluch zu brechen. Es geht darum, Strukturen zu schaffen, die nicht nur die intellektuellen Fähigkeiten einzelner fördern, sondern diese auch in den Dienst des kollektiven Wohls stellen. Dabei spielt die Gestaltung von Anreizsystemen, Bildung und politischen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle.

Die Autoren argumentieren, dass eine neue Form des sozialen Mietvertrags nötig ist, der Kooperation über Wettbewerb stellt und so eine nachhaltigere Entwicklung ermöglicht. Die Überwindung des Intelligenzfluchs ist eng verbunden mit der Idee von verantwortungsvoller Innovation und der gezielten Steuerung von künstlicher Intelligenz. Die Entwicklung von AGI birgt große Chancen, wird aber auch als potenzielles Risiko für die Gesellschaft gesehen, wenn sie nicht ethisch und sozial eingebettet wird. Die Autoren warnen davor, dass ohne eine klare und inklusive Steuerung AGI bestehende Ungleichheiten verstärken könnte, anstatt sie zu mildern. Es bedarf eines bewussten Umgangs mit intelligenten Technologien, die nicht nur auf Effizienz, sondern auch auf menschliche Werte ausgerichtet sind.

Historisch betrachtet zeigt sich, dass die Herausforderungen, die mit wachsender Intelligenz einhergehen, kein neues Phänomen sind. Kulturen und Gesellschaften haben immer wieder Wege gefunden, mit komplexen sozialen Dynamiken umzugehen. Allerdings stellt die Geschwindigkeit technischer und gesellschaftlicher Veränderungen heute eine neue Dimension dar. Die Autoren betonen, dass unsere Gegenwart von der Notwendigkeit geprägt ist, diese historische Verantwortung anzunehmen und die Weichen für eine bessere Zukunft zu stellen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Rolle der Bildung und des gesellschaftlichen Diskurses.

Intelligenz darf nicht mehr als Wettbewerbsvorteil verstanden werden, sondern sollte integrativ gefördert werden, um Vielfalt und Kooperation zu stärken. Die Förderung von Empathie, kritischem Denken und gemeinschaftlichem Handeln muss zentrale Bestandteile moderner Bildung sein. Nur so kann das volle Potenzial menschlicher Intelligenz entfaltet werden, ohne in die Fallen von Isolation oder Dominanzmechanismen zu fallen. Im Zentrum der Überlegungen von Drago und Laine steht die These, dass Intelligenz selbst dann einen Fluch darstellt, wenn sie nicht adäquat eingebunden wird. Die Intelligenz muss mit ethischer Reife und sozialer Verantwortung einhergehen, damit sie nachhaltig und positiv wirkt.

Gesellschaften, die diese Balance nicht finden, laufen Gefahr, in Stillstand oder soziale Zerwürfnisse zu geraten. Umgekehrt kann eine Gesellschaft, die diese Herausforderungen annimmt, innovative Lösungen entwickeln, die weit über das traditionelle Verständnis von Intelligenz hinausgehen. Die Zukunft, so betonen die Autoren, liegt daher nicht in der bloßen Steigerung von Intelligenz oder technologischer Kapazität. Vielmehr müssen wir den Mut aufbringen, die sozialen und moralischen Konsequenzen unseres Handelns zu reflektieren und neu zu gestalten. Nur durch eine integrative und kooperative Herangehensweise kann der Intelligenzfluch gebrochen und der Weg für eine gerechtere, zukunftsfähige Gesellschaft geebnet werden.

Insgesamt zeigt die Arbeit von Luke Drago und Rudolf Laine, dass Intelligenz ein vielschichtiges und ambivalentes Konzept ist. Sie ist Quelle großer Chancen, aber auch von Risiken, die erkannt und aktiv adressiert werden müssen. In einer Welt, die zunehmend von künstlicher Intelligenz und komplexen sozialen Herausforderungen geprägt ist, gewinnt das Verständnis des Intelligenzfluchs enorm an Bedeutung. Die Frage, wie wir als Gesellschaft damit umgehen, entscheidet maßgeblich über unsere gemeinsame Zukunft und das Erbe, das wir für kommende Generationen schaffen.

![The Intelligence Curse – Luke Drago and Rudolf Laine [pdf]](/images/E78F952F-2FC8-4BE6-AB5D-D391812AFAF6)