In der heutigen digitalen Welt sind Open Source-Softwarelösungen unverzichtbar geworden. Unternehmen aller Branchen integrieren Open Source-Komponenten in ihre Produkte und Dienstleistungen, um schneller Innovationen voranzutreiben, Kosten zu senken und von Gemeinschaftsentwicklungen zu profitieren. Doch trotz dieser Vorteile birgt die Nutzung von Open Source auch erhebliche rechtliche Risiken – vor allem wenn die Lizenzbedingungen nicht eingehalten werden. Diese Risiken können von verschiedenen Seiten ausgehen und Unternehmen unter Umständen große Probleme bereiten. Im Folgenden werden die vier zentralen Quellen von Compliance-Risiken bei Open Source beleuchtet und es wird erläutert, wie Unternehmen diesen Herausforderungen begegnen können.

Die offensichtlichste Quelle für rechtliche Konflikte sind die Autoren beziehungsweise die Urheber der Open Source-Software. Urheberrechtsinhaber besitzen die rechtliche Handhabe, gegen Lizenzverstöße vorzugehen. Interessanterweise ist das Risiko, von den ursprünglichen Softwareentwicklungsteams oder einzelnen Entwicklern verklagt zu werden, in der Praxis relativ gering. Viele Entwickler kommunizieren ihre Lizenzbedingungen zwar offen in Foren oder auf Webseiten, zeigen aber wenig Interesse daran, im Falle eines Verstoßes juristisch aktiv zu werden. Daher sind solche Konflikte eher die Ausnahme und treten meist nur dann in Erscheinung, wenn sogenannte Copyright-Trolle involviert sind, die auf schnelle und finanzielle Gewinne durch Lizenzverletzungen aus sind.

Weitaus wichtiger und realitätsnaher gestaltet sich die Lage bei Kunden, die die Produkte oder Dienstleistungen beziehen, in denen Open Source-Software eingebunden ist. In den letzten Jahren hat sich ein deutlicher Wandel vollzogen: Während Kunden früher oft nur wenig Augenmerk auf die Einhaltung von Open Source-Lizenzen legten und auch kaum Audits durchführten, hat sich das Bild insbesondere bei größeren Unternehmen stark verändert. Diese haben umfassende Prozesse etabliert, um die Lizenzkonformität ihrer Lieferanten und Partner sicherzustellen. Der Trend zur professionellen Open Source-Compliance zeigt sich unter anderem darin, dass viele Konzerne halbautomatisierte Workflows implementiert haben, mit denen sie die Einhaltung von Lizenzverpflichtungen kontinuierlich überwachen können. Zudem werden mittlerweile vertraglich strenge Anforderungen an die Offenlegung und Einhaltung von Open Source-Komponenten gestellt.

Die Einführung und Anwendung von Software Bill of Materials (SBOM), also einer detaillierten Aufstellung der im Produkt enthaltenen Softwarekomponenten, trägt erheblich zu mehr Transparenz bei und ist derzeit in vielen Branchen wie der Automobilindustrie oder dem Gesundheitswesen auf dem Vormarsch. SBOMs erleichtern nicht nur die Identifikation von Open Source-Lizenzen, sondern ermöglichen auch ein gezieltes Risikomanagement innerhalb der Lieferkette. In der Praxis bedeutet das, dass Kunden ihre Anforderungen zunehmend an ihre Zulieferer weitergeben und somit eine Kaskade von Kontroll- und Compliance-Maßnahmen in Gang setzen, die vor allem auf Einhaltung von Lizenzpflichten abzielen. Für Hersteller ist es daher unerlässlich, eine lückenlose Compliance nachzuweisen, um Geschäftsbeziehungen nicht zu gefährden.Eine überraschende Erkenntnis ist, dass Wettbewerber in Deutschland kaum eine Rolle als potenzielle Kläger in Fragen der Open Source-Compliance spielen.

Obwohl Wettbewerbsverstöße allgemein eine relevante Rechtsmaterie sind und durchaus Anklagegründe bieten könnten, scheint es bei Lizenzverletzungen an einer praktischen Umsetzung dieser Ansprüche zu mangeln. Dies mag daran liegen, dass Wettbewerber, die selbst bereits Ressourcen in eine ordnungsgemäße Lizenzierung investieren, kein Interesse daran haben, ihre Konkurrenten juristisch zu belasten. Ein häufig genanntes Argument, dass Unternehmen sich gegenseitig aus Rücksicht auf den Fortbestand ihres Geschäftsfelds nicht angreifen, genügt als Erklärung jedoch nicht vollständig, da ähnliche Zurückhaltung bei Patentklagen nicht zu beobachten ist. Dies deutet darauf hin, dass es im Open Source-Bereich um andere Dynamiken und Interessen geht, die derzeit zu einem quasi-einvernehmlichen Umgang führen.Eine besonders interessante, wenn auch bislang spekulative Quelle für Compliance-Risiken sind die Nutzer von Open Source-Software.

Traditionell wurden Endanwender nicht als direkte Lizenzbegünstigte betrachtet und hatten deshalb auch keine Rechte aus den Open Source-Lizenzen abgeleitet. Dies steht im Widerspruch zur Philosophie der Freien Software, die Usern umfassende Rechte an der Software zuspricht. In den USA und Deutschland mehren sich jedoch juristische Ansätze, die das Nutzerrecht in den Fokus rücken. Die Software Freedom Conservancy hat insbesondere in den USA mit dem Vizio-Verfahren sowie in Deutschland mit dem AVM-Fall das sogenannte Third Party Beneficiary Doctrine vorangetrieben. Dabei geht es um die Frage, ob Nutzer als Dritte Begünstigte von Open Source-Lizenzen gelten und somit im Falle von Lizenzverletzungen eigene Ansprüche erheben können.

Würde diese Interpretation rechtlich durchgesetzt, wären die Folgen weitreichend: Indem jeder Nutzer durch den bloßen Kauf eines Produkts in eine vertragliche Beziehung mit den Lizenzgebern treten könnte, eröffnet sich ein völlig neues Feld für rechtliche Auseinandersetzungen. Potenzielle Kläger wären nicht mehr nur Hersteller oder Großkunden, sondern beliebige Endanwender, Aktivisten sowie ehemalige Kunden, die sich benachteiligt fühlen. Dies könnte Unternehmen dazu zwingen, ihre Open Source-Compliance-Strategien grundlegend zu überdenken und auf eine noch stärkere Rechtskonformität hin auszurichten. Die dadurch entstehenden Haftungsrisiken wären erheblich und könnten auch zu verstärkten gerichtlichen Auseinandersetzungen führen.Zusätzlich zu den genannten Risikofaktoren sollten Unternehmen immer auch die internen Compliance-Maßnahmen im Blick haben.

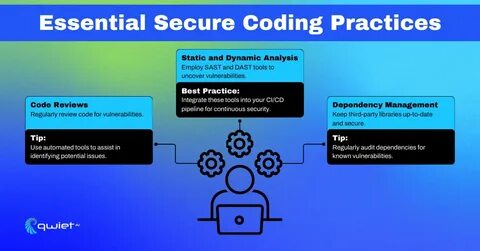

Die Implementierung von Kontrollsystemen, die kontinuierliche Schulung von Mitarbeitenden und eine transparente Dokumentation aller eingesetzten Open Source-Komponenten sind grundlegende Voraussetzungen, um rechtliche Risiken zu minimieren. Moderne Tools zur automatisierten Lizenzprüfung und Softwarekomponentenerkennung bieten dabei wertvolle Unterstützung. Nur so gelingt es, die komplexen Anforderungen der unterschiedlichen Lizenzen und regulatorischen Vorgaben sicher zu erfüllen und eine vertrauenswürdige Basis gegenüber Partnern, Kunden und Nutzern zu schaffen.Open Source-Compliance ist somit ein dynamisches und vielschichtiges Thema, das verschiedene Interessengruppen und rechtliche Dimensionen umfasst. Von Urhebern über Kunden bis hin zu Nutzern und dem Wettbewerbsumfeld ergeben sich unterschiedliche Herausforderungen, die Unternehmen ernst nehmen müssen.

Die Entwicklung in der Rechtsprechung und die zunehmende Professionalisierung von Compliance-Prozessen lassen zudem vermuten, dass die Bedeutung dieses Themas in Zukunft noch steigen wird. Eine vorausschauende Strategie zur Lizenzkonformität und ein proaktives Risikomanagement sind daher unverzichtbar, um rechtliche Stolpersteine zu vermeiden und den nachhaltigen Erfolg von Open Source-Projekten und Produkten sicherzustellen.