Die Tempelarchitektur stellt seit jeher einen tiefgreifenden Ausdruck kultureller, spiritueller und künstlerischer Identitäten dar. Historische Tempel, die über Jahrhunderte hinweg kunstvoll gestaltet und erhalten wurden, spiegeln die Werte, Glaubensvorstellungen und Traditionen von Gesellschaften wider, die diese Bauwerke geschaffen haben. Doch trotz ihres unschätzbaren kulturellen Werts sehen sich viele dieser religiösen und historischen Stätten zunehmenden Bedrohungen ausgesetzt – verursacht durch den Klimawandel, Umweltverschmutzung, menschliche Eingriffe und natürliche Verwitterung. Die physische Substanz dieser Tempel ist vielen Risiken unterworfen, wodurch herkömmliche Erhaltungsmaßnahmen oft kostspielig und anspruchsvoll sind. Vor diesem Hintergrund gewinnen digitale Technologien, insbesondere das Metaverse, als neuartige Lösungsansätze für die Bewahrung des kulturellen Erbes an Bedeutung.

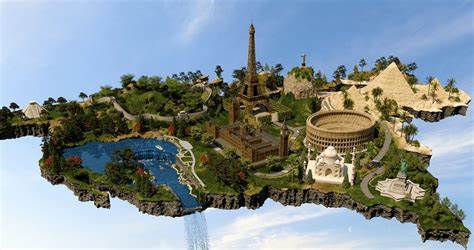

Das Metaverse, verstanden als ein weitgehend immersives und interaktives virtuelles Universum, bietet die Möglichkeit, kulturelle Stätten wie Tempel digital zu rekonstruieren und in virtuellen Räumen zugänglich zu machen. Diese digitale Bewahrung ermöglicht nicht nur eine detailgetreue Darstellung der architektonischen Feinheiten, sondern erlaubt auch eine partizipative und bildungshungrige Auseinandersetzung mit den kulturellen und spirituellen Bedeutungen der Tempelanlagen. Anders als traditionelle VR-Erlebnisse eröffnet das Metaverse eine soziale Komponente, die gemeinsame Erkundung und Interaktionen in realitätsnah gestalteten digitalen Umgebungen gestattet. Diese neuen Möglichkeiten tragen dazu bei, dass Tempelarchitektur lebendig bleibt, auch wenn physische Besuche aufgrund von geografischen oder anderen Einschränkungen nicht möglich sind. Im Fokus aktueller Forschungen und Projekten stehen ikonische Tempel wie der japansiche Kodaiji-Tempel, der kambodschanische Angkor Wat und die myanmarische Shwedagon-Pagode.

Jede dieser Anlagen besitzt neben architektonischem einzigartigem Charakter auch eine besondere kulturelle und spirituelle Bedeutung, die bei der digitalen Repräsentation respektvoll bewahrt werden muss. Während Kodaiji mit seiner Zen-Ästhetik und der Integration eines KI-Mönchs eine Brücke zwischen Tradition und moderner Technologie schlägt, zeigen die komplexen Reliefs und weitläufige Areale von Angkor Wat die Herausforderungen bei der digitalen Erfassung großer Kulturerbestätten. Bei der Shwedagon-Pagode stellt sich die zusätzlich die Frage nach der sensiblen Umsetzung sakraler Rituale und der symbolischen Elemente in einem virtuellen Raum. Die Digitalisierung basiert meist auf fortschrittlichen Verfahren wie 3D-Laserscanning, Fotogrammetrie und hochauflösenden Bildgebungen. Diese Technologien erlauben es, architektonische Details, ornamentale Verzierungen und sogar die raumbezogene Atmosphäre präzise abzubilden.

Ein großer Vorteil der digitalen Modelle liegt nicht nur in der Möglichkeit der digitalen Archivierung und Restaurationshilfe, sondern auch in der großzügigen Verfügbarkeit für eine weltweite Öffentlichkeit. So können Forschung, Lehre und Tourismus gleichermaßen von immersiven Erfahrungen in virtuellen Tempelwelten profitieren – ohne den Originalstätten physischen Schaden zuzufügen. Die Kombination aus Metaverse-Technologien, Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) erlaubt zudem, mehrdimensionale Lernerlebnisse zu gestalten. Nutzer können etwa durch virtuelle Führungen mit Erklärungen zu architektonischen Stilen, künstlerischen Symboliken oder religiösen Praktiken geführt werden. Gamifizierte Elemente und interaktive Erzählungen steigern dabei das Engagement und fördern das Verständnis komplexer kultureller Zusammenhänge.

In Lehrkontexten werden so Tempel zu lebendigen Lernräumen, die Geschichte, Archäologie und Religion auf innovative Weise vermitteln. Ein herausragendes Beispiel für den Einsatz moderner Technologie in der spirituellen Vermittlung ist der Kodaiji-Tempel in Kyoto, der mit dem AI-gesteuerten Roboter-Mönch „Mindar“ neue Wege beschreitet. Dieser digitale Geistliche hält authentische Zen-Lehren und ermöglicht interaktive Dialoge mit Besuchern – ein Projekt, das weit über die reine architektonische Dokumentation hinausgeht und die spirituelle Dimension in die digitale Welt integriert. Gleichzeitig ergänzen VR-Anwendungen beeindruckende digitale Rundgänge durch den Tempelkomplex und seine idyllischen Gärten, wodurch vor allem eine jüngere, technikaffine Zielgruppe angesprochen wird. Der Angkor Wat-Tempel in Kambodscha stellt eine der größten Herausforderungen für die digitale Bewahrung dar.

Die kunstvollen Steinreliefs, die verzweigten Innenhöfe und die symbolträchtige Gestaltung als Abbild des mythischen Berges Meru verlangen eine extreme Detailgenauigkeit in der digitalen Nachbildung. Projekte wie jene von CyArk und Google Arts & Culture haben sich darauf spezialisiert, hochauflösende 3D-Modelle zu erstellen, welche Forschern und der Öffentlichkeit gleichermaßen neue Perspektiven auf diesen UNESCO-Weltkulturerbe-Komplex eröffnen. Durch digitale Replikate werden nicht nur die physische Belastung der realen Stätte minimiert, sondern auch langfristige Überwachungs- und Restaurationsmöglichkeiten geschaffen. Die Shwedagon-Pagode in Myanmar ist weltberühmt für ihren imposanten goldenen Stupa, der mit Edelsteinen besetzt ist und spirituelle Relikte beherbergt. Die kulturelle Bedeutung der Pagode als lebendiger Ort religiöser Praxis macht die digitale Bewahrung hier besonders sensibel.

Die Herausforderung besteht darin, sakrale Elemente, Gebräuche und die spirituelle Aura angemessen zu visualisieren, ohne die Würde und den Respekt für die örtlichen Glaubensgemeinschaften zu verletzen. Erste digitale Initiativen nutzen 3D-Scanning und photogrammetrische Techniken, um dieses Erbe zu sichern und zugänglich zu machen, wobei die Entwicklung einer vollständigen Metaverse-Integration noch im Anfangsstadium ist. Neben diesen prominenten Beispielen zeigen weitere Stätten wie der Sanchi-Stupa und Hampi in Indien sowie die Ahom-Tempel in Assam, dass digitale Technologien ein globales Potenzial für die Bewahrung und Vermittlung kultureller Tempelarchitektur besitzen. Die Möglichkeit, auch verloren gegangene oder beschädigte Strukturen virtuell zu rekonstruieren, erweitert die Perspektive von reinem Denkmalschutz hin zu einer aktiven kulturellen Wiederbelebung. Mit der zunehmenden Integration von Blockchain-Technologie besteht zusätzlich die Chance, digitale Aufzeichnungen sicher zu speichern, Fälschungen zu verhindern und den Zugang zu kulturellem Wissen transparent zu gestalten.

Mehr noch können zukünftige virtuelle Tempel im Metaverse als innovative hybride Räume entstehen, in denen Architektur, Kunst, Rituale und Bildung miteinander verschmelzen. Künstler und Architekten könnten neue Tempelentwürfe schaffen, inspiriert von alten Stilen, aber gestaltet für eine vernetzte, globale Gemeinschaft. Allerdings existieren noch viele Herausforderungen. Technologische Limitierungen wie der hohe Bedarf an Rechenleistung, die Komplexität bei der 3D-Modellierung sehr großer oder detaillierter Anlagen sowie die Heterogenität der Zugangsmöglichkeiten zu VR-Hardware stellen Hürden dar. Zudem sind ethische und kulturelle Gesichtspunkte von zentraler Bedeutung.

Die Einbindung lokaler Gemeinschaften, religiöser Autoritäten und Fachleute ist essenziell, um authentische, respektvolle und kulturell sensible digitale Repräsentationen zu gewährleisten. Dies betrifft vor allem die Frage, wie spirituelle und zeremonielle Aspekte angemessen ins Digitale übertragen werden können. Darüber hinaus muss die digitale Kluft zwischen verschiedenen Regionen und sozioökonomischen Gruppen überwunden werden, um eine inklusive Teilnahme an digitalen Kulturerbeprojekten zu ermöglichen. Nachhaltige Modelle für Finanzierung, Pflege und Weiterentwicklung digitaler Archive sind notwendig, damit diese Ressourcen langfristig erhalten bleiben und kontinuierlich ergänzt werden können. Trotz dieser Herausforderungen ist die digitale Bewahrung von Tempelarchitektur im Metaverse ein zukunftsweisendes Feld, das Kultur, Technologie und Gemeinschaft miteinander verbindet.

Es eröffnet neue Bildungsformate, fördert interkulturellen Austausch und trägt zur globalen Wertschätzung kultureller Vielfalt bei. Die virtuelle Zugänglichkeit heiliger Stätten senkt Barrieren, stellt virtuelle Pilgerschaften bereit und stimuliert gleichzeitig das physische Interesse und das Bewusstsein für die Notwendigkeit der realen Erhaltung. Insgesamt zeigt sich, dass die Symbiose zwischen traditioneller Tempelarchitektur und moderner Metaverse-Technologie nicht nur eine methodische Innovation für den Denkmalschutz darstellt, sondern auch neue Formen des kulturellen Erlebens und der spirituellen Verbindung ermöglicht. Die Zukunft könnte in virtuellen Tempelräumen liegen, die Historie lebendig halten, Innovation fördern und kulturelle Brücken über Grenzen hinweg schlagen.