Die Baubranche steht weltweit vor einer immensen Herausforderung, wenn es darum geht, die massiven CO2-Emissionen zu verringern, die mit der Herstellung von Baumaterialien verbunden sind. Einer der Hauptverursacher im Bausektor ist der traditionelle Portlandzementbeton, dessen Produktionsprozess jährlich bedeutende Mengen an Kohlendioxid freisetzt. Dabei liegt der Fokus zunehmend auf innovativen, nachhaltigen Alternativen – eine davon ist der sogenannte Bio-Beton. Diese neuartige Variante des Betons basiert auf mikrobiell induzierter Calciumbindung und bietet die Aussicht, die Umweltbelastung bei der Herstellung von Baukomponenten drastisch zu reduzieren, ohne auf die notwendige Festigkeit und Dauerhaftigkeit zu verzichten. Bio-Beton baut auf dem Prinzip der mikrobiell induzierten Calciumcarbonat-Ausscheidung (MICP) auf.

Dabei agieren bestimmte urease-positive Bakterien als Katalysatoren für die Bildung von Calciumcarbonat (CaCO3), das als Bindemittel fungiert. Dieser Prozess ist besonders bemerkenswert, weil er keine zusätzlichen CO2-Emissionen verursacht. Stattdessen wird Kohlenstoffdioxid in Form von festem Karbonat chemisch gebunden, wodurch Bio-Beton als CO2-neutrale oder sogar CO2-negative Alternative zum herkömmlichen Zement gilt. Eines der zentralen Forschungsziele bei der Weiterentwicklung von Bio-Beton ist es, die mechanische Festigkeit auf ein Niveau zu bringen, das mit konventionellem Beton vergleichbar ist. Traditionell erzielten biomineralisierte Materialien eher geringe Druckfestigkeiten, was ihre Einsatzmöglichkeiten im Hochbau begrenzte.

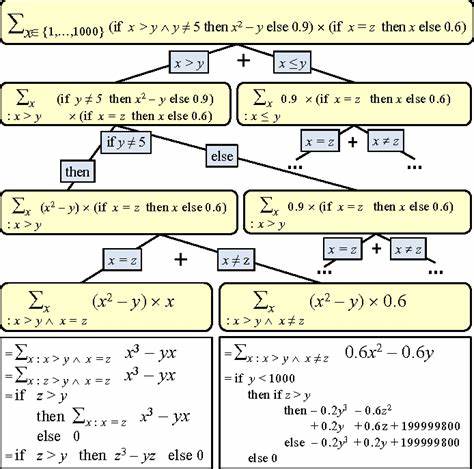

Jüngste Studien belegen jedoch signifikante Fortschritte: Durch die Kombination verschiedener Optimierungsmethoden wie dem Einsatz von urease-aktivem Calciumcarbonatpulver (UACP) anstelle von freien Bakterienzellen, der Maximierung der Kornpackungsdichte verschiedener Quarzsandfraktionen sowie der Implementierung eines automatisierten druckgesteuerten Stop-Flow-Injektionssystems konnte eine homogene und tiefgehende Biomineralisation erreicht werden. So wurden beeindruckende Druckfestigkeitswerte von über 50 Megapascal bei einer Komponententiefe von bis zu 140 Millimetern erzielt – ein Meilenstein in der Bio-Betonforschung. Die Optimierung der Kornpackung ist ein entscheidender Faktor, um eine möglichst dichte Anordnung der Gesteinskörner zu erreichen. Dadurch verringert sich der Porenraum, der mit Calciumcarbonat gefüllt werden muss, was nicht nur wirtschaftlich ist, sondern auch zu einer höheren Dichte und damit besseren Festigkeit des Bio-Betons führt. Dazu wurde eine Mischung aus unterschiedlichen Quarzsandgrößen verwendet, deren Verhältnis mittels mathematischer Modelle angepasst wurde, um den Hohlraum zu minimieren.

Das Resultat ist ein besonders dicht gepacktes Aggregatgefüge, das im Rahmen der Biomineralisation als perfektes Gerüst für die CaCO3-Induktion dient. Der Einsatz von UACP anstelle lebender Bakterien bringt weitere Vorteile mit sich. Dieses Pulver enthält bakteriengebundene Calciumcarbonat-Kristalle mit aktivierter Urease, die über längere Zeit konserviert und in verschiedenen Mischungen dosiert eingesetzt werden können. Dadurch lassen sich Prozesse kontrollierter steuern und Herausforderungen wie das Auswaschen der Bakterienzellen aus dem Material konnten deutlich reduziert werden. Zudem unterstützt die Verwendung von UACP eine gleichmäßigere Verteilung der Mikrobiellen Aktivität innerhalb der Mischmatrix und ermöglicht stabile Kristallisationsnukleation an den Grenzflächen.

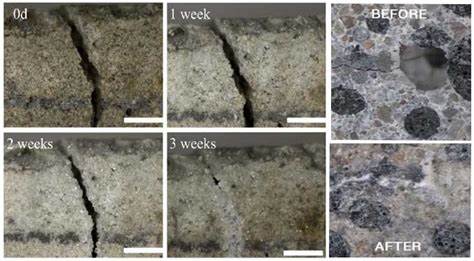

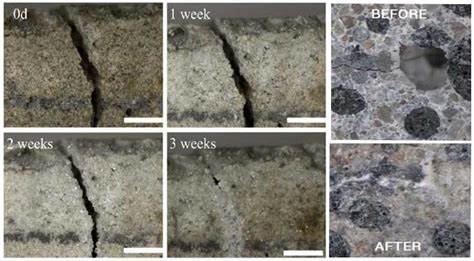

Auch die Art der Zufuhr des Zementsystems – der sogenannten Cementation Solution aus Harnstoff und Calciumionen – spielt eine zentrale Rolle. Die Entwicklung eines automatisierten Druck-Injektionssystems mit Stop-Flow-Technik erweist sich als effizienter Weg, die Lösung in regelmäßigen Abständen in den Baustoff einzuschleusen und so eine gleichmäßige, tiefreichende und reproduzierbare Biomineralisation zu erzielen. Dieses System verhindert das vorzeitige Verstopfen von Porenräumen und optimiert die Verteilung der Zementlösung, was wiederum eine gleichmäßige Ausbildung der Bindemittelbrücken unterstützt. Auf mikroskopischer Ebene zeigt die Untersuchung mittels Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM), dass das Calciumcarbonat in Bio-Beton primär an den Kontaktstellen der Sandkörner aufgrund der mikrobiellen Aktivität auskristallisiert. Die Kristallschichten haben eine typische Dicke von etwa 20 Mikrometern und verbinden die Gesteinskörner miteinander, was maßgeblich zur Festigkeit beiträgt.

Im Querschnitt variieren die Dichten der CaCO3-Schichten, was durch unterschiedliche Verfügbarkeiten der aktiven Substanzen in den unterschiedlichen Bereichen des Bauteils bedingt ist. Die mechanischen Eigenschaften des Bio-Betons unterstreichen sein Potenzial für den Bau von tragenden Bauelementen. Die unkonfinierten Druckfestigkeiten erreichen Werte, die teils sogar höher sind als in bisherigen vergleichbaren Studien und liegen im Bereich moderner Betonklassen. Die Elastizitätsmodule sind dagegen typischerweise etwas geringer als bei Portlandzementbeton, was einerseits auf die poröse Struktur zurückzuführen ist und andererseits auch auf die natureigene Beschaffenheit der biologisch induzierten Kristallverbindungen. Mit Blick auf den praktischen Einsatz bietet sich deshalb eine weitere Forschungsschiene an, um die Elastizität gezielt zu verbessern, beispielsweise durch den Zusatz groberer Zuschlagstoffe oder die Kombination mit anderen Bindemitteln.

Im Kontext der Nachhaltigkeit beeindruckt Bio-Beton nicht nur durch die CO2-Bilanz, sondern auch durch das Konzept der Kreislaufwirtschaft. Die Rohstoffe für die Biomineralisation können aus erneuerbaren oder Nebenprodukten gewonnen werden. Beispielsweise besteht die Möglichkeit, Harnstoff durch die Nutzung von menschlichem oder tierischem Urin zu ersetzen, der als kostengünstige, nachhaltige Nährstoffquelle dient. Auch die Wiederverarbeitung und Rückgewinnung der in der Biomineralisation eingesetzten Lösungskomponenten ist Gegenstand aktueller Forschung und bietet Wege, die Umweltbelastung weiter zu reduzieren. Die Umsetzung im industriellen Maßstab birgt jedoch noch Herausforderungen.

Die Herstellung größerer Bauteile erfordert eine exakte Steuerung der Zementationsprozesse sowie die Anpassung der Form- und Verarbeitungstechnologien. Zudem muss sichergestellt werden, dass die integrierte bakterielle Aktivität über die gesamte Bauteiltiefe erhalten bleibt. Ebenso spielt die Wahl umweltverträglicher Calciumquellen eine Rolle, da einige Varianten, wie Calciumchlorid, Korrosionsprobleme verursachen könnten, beispielsweise in Verbindung mit Stahlbewehrungen. Hier bieten sich innovative Materialien wie basaltfaserbasierte Verstärkungen als Alternative an. Ein vielversprechender Anwendungsbereich für hochfesten Bio-Beton ist die Produktion standardisierter, vorgefertigter Bauelemente.

In kontrollierten Fertigungsumgebungen lassen sich die notwendigen Prozessschritte effizient realisieren, die Biomineralisation präzise steuern und die Resultate reproduzierbar gestalten. Somit kann Bio-Beton hier als Teilmischung oder Ersatzanteil des konventionellen Betons in Last tragenden Komponenten eingesetzt werden, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Leistung einzugehen. Rückblickend zeigt sich, dass Bio-Beton nicht mehr nur ein Konzept aus dem Labor ist, sondern zunehmend zur ernsthaften Alternative für nachhaltiges Bauen wird. Die erreichten Druckfestigkeiten von mehr als 50 Megapascal bei ausreichend großer Komponententiefe sind ein Schlüsselelement, um den breiten industriellen Einsatz zu ermöglichen. Mit fortschreitender Technik, Optimierung der Mischungen und besseren Fertigungsmethoden dürfte der Bio-Beton in Zukunft eine gewichtige Rolle spielen – nicht nur im Sinne der CO2-Reduktion, sondern auch als innovatives Baumaterial mit besonderen Eigenschaften.

Für Architekten, Bauingenieure und Materialforscher eröffnen sich gleichermaßen neue Perspektiven. Die Kombination aus modernen mikrobiologischen Verfahren und klassischen Baustofftechniken schafft das Fundament für den Baustoff der Zukunft, der ökologische Nachhaltigkeit mit hohen technischen Anforderungen verbindet. Auch im Hinblick auf den globalen Klimaschutz und die nachhaltige Stadtentwicklung könnte die breite Einführung von Bio-Beton einen signifikanten Beitrag leisten. Die intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Biotechnologen, Materialwissenschaftlern und Ingenieuren ist dabei essenziell. Nur durch das Zusammenspiel von biologischem Know-how, innovativer Materialentwicklung und praktischer Bauausführung wird es gelingen, hochfesten Bio-Beton als festen Bestandteil des Bauwesens zu etablieren und damit nachhaltiges, ressourcenschonendes Bauen auf breite Füße zu stellen.

Angesichts der dringend benötigten Klimaschutzmaßnahmen bietet die Technologie somit echten Fortschritt und eine wichtige Antwort auf die ökologischen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft.