In der schnelllebigen Welt der künstlichen Intelligenz und Agentensysteme gewinnen offene Protokolle zur Kommunikation und Integration zunehmend an Bedeutung. Die rasante Entwicklung unterschiedlicher Agenten-Frameworks und die Notwendigkeit, diese miteinander zu vernetzen, führen zu der Frage, wie genau die künftige Interaktion zwischen den einzelnen Agenten gestaltet wird. Zwei Protokolle stehen derzeit im Fokus der Branche: Das Model Context Protocol (MCP) von Anthropic und das Agent2Agent-Protokoll (A2A) von Google. Beide Protokolle verfolgen das Ziel, die Zusammenarbeit von agentenbasierten Systemen zu erleichtern, wobei ihre Herangehensweisen und Schwerpunkte sich unterscheiden. Die Frage, ob MCP und A2A als Ergänzung oder als Rivalen angesehen werden sollten, beschäftigt aktuell viele Experten und Entwickler.

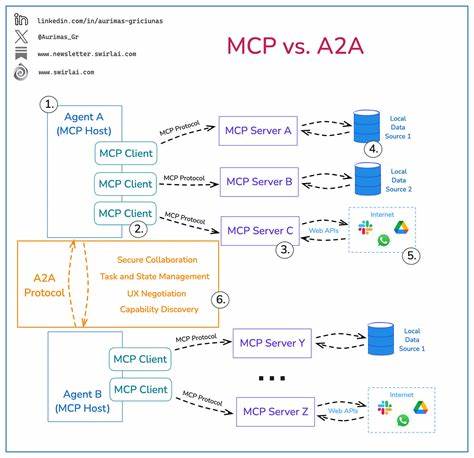

Ein Blick auf die Funktionsweisen und Konzepte der beiden Protokolle zeigt, wie sie sowohl zusammenarbeiten als auch potenziell konkurrieren könnten. MCP wurde von Anthropic entwickelt, um eine standardisierte Art und Weise zu schaffen, wie Anwendungen Kontext an große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) übermitteln können. Es zielt darauf ab, den Entwicklungsprozess von agentenbasierten Anwendungen zu vereinheitlichen und das Zusammenspiel mit verschiedensten Datenquellen, Werkzeugen und dynamischen Eingaben zu standardisieren. Dabei spielt die klare Trennung von Nutzer-, Anwendungs- und Modellkontrolle eine wichtige Rolle. Prompts sollen vom Nutzer kontrolliert werden, Ressourcen wie Texte oder Binärdaten von der Anwendung, während Tools dem Modell selbst die Möglichkeit geben, aktiv mit der Umgebung zu interagieren.

Diese klare Struktur trägt dazu bei, Entwicklungsprozesse zu beschleunigen und die Integration externer Datenquellen zu vereinfachen. Allerdings hat MCP bislang Schwächen, insbesondere im Bereich Sicherheit und in der Unterstützung für die Kommunikation zwischen eigenständigen Agenten. Die fehlenden eingebauten Mechanismen für Authentifizierung, Zustandsverwaltung und langfristige Aufgabenkoordination sind gerade in komplexen Multi-Agenten-Szenarien ein Nachteil. Hier kommt das neuere A2A-Protokoll von Google ins Spiel, das speziell auf die Kommunikation zwischen Agenten zugeschnitten ist. Es adressiert genau diese Herausforderungen, indem es einen offenen Standard bietet, der eine sichere, interoperable und zustandsbehaftete Zusammenarbeit zwischen Agenten ermöglicht – unabhängig davon, welche Frameworks oder Hersteller dahinterstehen.

A2A definiert klare Rollen für „Client“- und „Remote“-Agenten, sodass Aufgaben erstellt, verwaltet und ausgeführt werden können, selbst wenn diese zeitaufwändig sind. Ein besonderes Highlight ist die Fähigkeit zur Nutzererfahrungsverhandlung, die es den Agenten erlaubt, das Format der Antwortdaten zu vereinbaren, um besser in verschiedene Benutzeroberflächen zu passen. Die Entdeckung von Agenten erfolgt über sogenannte „Agent Cards“, die zentral gelagert und von anderen Agenten zum Auffinden potenzieller Kooperationspartner genutzt werden können. Darüber hinaus basiert A2A auf etablierten Technologiestandards wie HTTP, JSON-RPC und Server-Sent Events, was die Implementierung in bestehenden IT-Umgebungen erleichtert und unterstreicht den Fokus auf Sicherheit durch umfangreiche Authentifizierungsmechanismen. Obwohl beide Protokolle unterschiedliche Schwerpunkte besitzen, gibt es bereits jetzt sinnvolle Wege, sie zu kombinieren.

Google empfiehlt explizit den Einsatz von MCP für die Integration von Tools und Datenquellen innerhalb von Agentbasierten Anwendungen, während A2A die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Agenten steuert. In einer Architektur, in der ein MCP Host als Agent fungiert, kann dieser über A2A mit anderen Agenten kommunizieren und so sowohl lokale als auch entfernte Ressourcen orchestrieren. Gerade im Bereich der Agenten-Entdeckung und -Interaktion könnte MCP als Brücke dienen, indem Agent Cards als Ressourcen über MCP Server bereitgestellt werden. Gleichzeitig stellt dies eine potenzielle Abhängigkeit dar, die mittelfristig durch eine globale Agentenindizierung via A2A ersetzt werden könnte. Die Zukunft lässt vermuten, dass sich Agenten evolutiv zu eigenständigen Einheiten entwickeln, die nicht nur Werkzeuge oder Daten bereitstellen, sondern selbst als vollwertige Akteure agieren.

In einem solchen Szenario könnte das Protokoll, das die sichere und effiziente Kommunikation zwischen Agenten ermöglicht, langfristig dominieren. Dies stärkt momentan den Stand von A2A und könnte mittelfristig den Einfluss von MCP verringern, sofern letzteres nicht selbst um wichtige Sicherheits- und Kollaborationsfunktionen erweitert wird. Die derzeitige Marktdynamik könnte sogar in Protokoll-Konkurrenzen münden, wie man sie aus anderen Technologiebereichen kennt – wer die beste Infrastruktur zur Agentenkoordination bereitstellt, wird in Zukunft den entscheidenden Wettbewerbsvorteil besitzen. Doch es gilt zu beachten, dass die offene Natur der Protokolle, gepaart mit den vielfältigen Anwendungsfällen im Agenten-Ökosystem, auch eine langfristige Koexistenz ermöglichen kann. MCP kann weiterhin für die nahtlose Integration von legacy Systemen und heterogenen Datenquellen genutzt werden, während A2A als Rückgrat der Agentenzusammenarbeit fungiert.

Für Entwickler und Unternehmen bedeutet dies, dass es sinnvoll ist, beide Protokolle im Blick zu behalten, um die jeweils besten Tools für ihre spezifischen Anforderungen zu nutzen. Die Integration von A2A und MCP in einem agentenbasierten System schafft darüber hinaus Raum für Innovation und beschleunigt die Entwicklung skalierbarer und sicherer Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Dabei ist auch der Einfluss großer Player wie Google und Anthropic nicht zu unterschätzen, deren technologische Ausrichtungen und Investitionen den Markt stark beeinflussen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MCP und A2A zwar auf den ersten Blick unterschiedliche Probleme adressieren, ihre Zukunft jedoch in einer engen Verbindung liegen könnte. Ihre jeweilige Entwicklung, die Annahme durch die Community und die Anpassung an die wachsenden Bedürfnisse komplexer Agenten-Netzwerke werden entscheidend darüber bestimmen, ob sie als Freunde zusammenarbeiten oder als Foes in einen Wettbewerb treten.