Die Handelsstrategie unter der Präsidentschaft von Donald Trump hat weltweit für erhebliches Aufsehen gesorgt. Insbesondere die Einführung und Anpassung von Zöllen wurden von vielen als radikaler Wandel in der amerikanischen Handelspolitik wahrgenommen. Doch hinter diesem Spiel mit steigenden und fallenden Zolltarifen verbirgt sich mehr als nur einfache wirtschaftliche Maßnahmen. Es ist eine strategische Täuschung, die oft als „Bait and Switch“ bezeichnet wird – zu Deutsch „Lockvogel und Wechsel“. Diese Taktik hat vor allem bei den angekündigten Handelsabkommen mit Großbritannien und China eine zentrale Rolle gespielt und wirft wichtige Fragen über die Wirksamkeit und Ehrlichkeit der vermeintlichen Vereinbarungen auf.

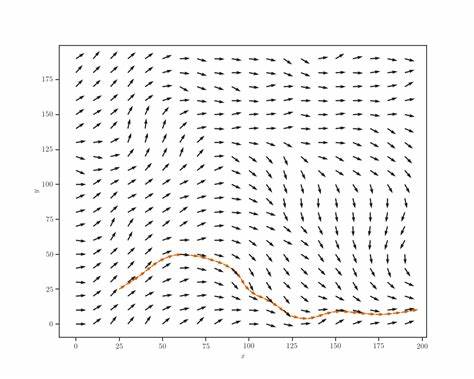

Zölle waren schon immer ein Instrument in internationalen Handelsbeziehungen, doch Trumps Auslegung und Nutzung hatten einen besonderen Charakter. Das wiederholte Erhöhen der Zölle sollte einerseits Druck auf Handelspartner ausüben, um in Verhandlungen eine bessere Position zu erzielen. Andererseits führte die oft abrupt angekündigte Absenkung der Tarife nach Verhandlungsschritten dazu, dass viele Beobachter kaum durchblickten, was eigentlich passiert. Es war ein ständiges Auf und Ab. Durch diese Dynamik wurde nicht nur Verwirrung gestiftet, sondern auch ein Eindruck von Kontrollverlust bei wichtigen Handelspartnern und Investoren hinterlassen.

Besonders bei den sogenannten Handelsdeals mit dem Vereinigten Königreich und China wurde deutlich, wie dieses Prinzip funktioniert. Die Trump-Regierung präsentierte diese Abkommen als große Erfolge, die eine neue Ära des faireren und ausgewogeneren Handels einläuten sollten. Doch bei genauerer Betrachtung zeigte sich, dass viel mehr Schein als Sein dahintersteckte. Die gezielten Steuerungsmanöver dienten weniger dem tatsächlichen Abschluss vorteilhafter Verträge als vielmehr der Schaffung politischer Narrativen. Der Fall Großbritannien illustriert dies gut.

Nach dem Brexit war das Vereinigte Königreich als Verbündeter und Handelspartner von besonderer Bedeutung für die USA. Die Trump-Regierung inszenierte Verhandlungsfortschritte und drohte mit Zollerhöhungen, um Großbritannien zu Zugeständnissen zu bewegen. Fest stand am Ende jedoch wenig Konkretes. Die vermeintlichen Vereinbarungen blieben vage, und viele der angekündigten Vorteile für amerikanische Exporte blieben aus. Stattdessen füllte sich die Medienlandschaft mit widersprüchlichen Aussagen und wechselnden Berichten, die mehr Verwirrung als Klarheit stifteten.

Bei China, dem weltweit bedeutendsten Handelspartner der USA, zeigte sich das Muster noch deutlicher. Die Spannungen zwischen beiden Wirtschaftsmächten hatten sich zuvor bereits zugespitzt, und Trump ging mit einer aggressiven Zollstrategie vor. Zunächst wurden zahlreiche Warenkategorien mit hohen Zöllen belegt. Doch immer wieder folgten Ankündigungen von neuen Runden der Zollsenkung im Zuge von Verhandlungen, um dann kurze Zeit später neue Erhöhungen zu verkünden. Dieses ständige Hin und Her führte zu großer Unsicherheit auf den globalen Märkten und bei Unternehmen, die in internationale Lieferketten eingebunden sind.

Diese Schwankungen wirken sowohl auf der wirtschaftlichen als auch auf der politischen Ebene nachteilig. Unternehmen sehen sich mit höheren Kosten, Lieferengpässen und unklaren Zukunftsaussichten konfrontiert. Konsumenten kommen indirekt durch steigende Preise unter Druck. Gleichzeitig wird das Vertrauen zwischen den beteiligten Ländern geschwächt – ein nicht zu unterschätzender Faktor, wenn es darum geht, langfristige Handelsbeziehungen aufzubauen und zu erhalten. Ein weiterer Aspekt dieser „Bait and Switch“-Taktik ist die Medienstrategie.

Die stetige Begleitmusik der Trump-Administration, das konstante Veröffentlichen von Pressemitteilungen, in denen Fortschritte angepriesen oder Rückschritte relativiert werden, erinnert an das Ablenken eines Taschenspielers, der die Aufmerksamkeit auf schnelle Hände lenkt, während der eigentliche Trick im Hintergrund stattfindet. So wird das Publikum heruntergestimmt und an der Nase herumgeführt, während echte Verhandlungen und strategische Ziele oft im Verborgenen bleiben. In der journalistischen Berichterstattung ist es nicht immer leicht, Licht ins Dunkel zu bringen. Die widersprüchlichen Informationen und wechselnden Aussagen der involvierten Akteure erschweren eine klare Analyse und führen dazu, dass selbst erfahrene Experten häufig auf unterschiedliche Interpretationen stoßen. Die Herausforderung besteht darin, die Fakten Stück für Stück zusammenzufügen und ein Gesamtbild zu zeichnen, das den tatsächlichen Sachverhalt widerspiegelt.

Die Kritik an Trumps Zollstrategie und den damit verbundenen Handelsabkommen zeigt sich auch in der politischen Debatte. Viele wirtschaftliche Fachleute und Politiker warnen vor den Risiken einer solchen Flickschusterei. Sie fordern stattdessen transparente, langfristig angelegte und auf gegenseitigem Vertrauen basierende Handelsverträge, die sowohl für Produzenten als auch für Verbraucher verlässliche Rahmenbedingungen bieten. Abschließend lässt sich sagen, dass die von Trump verfolgte Zollpolitik weniger ein Werkzeug zur fairen Gestaltung des Welthandels war als eine inszenierte Show, deren hauptsächlicher Zweck darin bestand, innenpolitisch Nutzen zu generieren und außenpolitische Druckmittel einzusetzen. Die Handelsabkommen mit Großbritannien und China waren Teil dieses Spiels, in dem die Realität der Vereinbarungen weit hinter der politischen Inszenierung zurückblieb.

Für eine nachhaltige und seriöse Handelspolitik bedarf es daher einer deutlich offeneren, transparenten und stabileren Herangehensweise, die das Vertrauen aller Beteiligten stärkt und eine verlässliche Grundlage für die globalen Wirtschaftsbeziehungen schafft.