In der modernen Softwareentwicklung ist der Umgang mit Versionskontrollsystemen wie Git zur Selbstverständlichkeit geworden. Dennoch zeigt sich immer wieder, dass viele Entwickler vor einer etwas unscheinbaren, aber wichtigen Aufgabe zurückschrecken: dem Schreiben von Commit-Nachrichten. Oftmals fallen diese kurz oder unpräzise aus, was langfristig die Nachvollziehbarkeit von Änderungen erschwert und die Zusammenarbeit im Team beeinträchtigen kann. Eine einheitliche Struktur, die sogenannten „Conventionen“ zu Commit-Messages, bringt hier Ordnung und Übersichtlichkeit. Doch die konsequente Anwendung verlangt Disziplin und Zeit – eine Herausforderung, die sich mit herkömmlichen Mitteln nur schwer meistern lässt.

Hier setzt eine innovative Lösung an, die lokale große Sprachmodelle (LLMs) nutzt, um automatisch konventionelle Commit-Nachrichten zu erstellen. Diese Herangehensweise bietet viele Vorteile und steht gleichzeitig für einen bewussten Umgang mit Daten und Ressourcen. Git allein kennt zwar jede Änderung, tut sich aber schwer, diese in eine sinnvolle commit-Nachricht umzuwandeln. Entwickler verlieren wertvolle Momente, in denen sie über ihr Werk reflektieren könnten, stattdessen starren sie auf ein blinkendes Texteingabefeld und überlegen, wie sie ihre Arbeit in wenigen Worten zusammenfassen. Das Thema ist so universell, dass zahlreiche Werkzeuge bereits versucht haben, hier Abhilfe zu schaffen.

Einige davon integrieren künstliche Intelligenz, um Änderungen automatisch zu beschreiben. Dabei setzen viele auf Cloud-basierte Dienste, deren Nutzung mit Kosten verbunden ist und die datenschutzrechtliche Bedenken aufwerfen können. Denn der Quellcode bleibt nicht bei den Entwicklerinnen und Entwicklern, sondern wandert zu externen Servern. Eine Alternative zeigt sich nun in der Nutzung von lokalen LLMs, die ohne Internetverbindung funktionieren und dabei helfen, Commit-Nachrichten nach konventionellen Standards zu verfassen. Die Idee hinter einem lokalen Conventional Commit Generator ist simpel, aber wirkungsvoll.

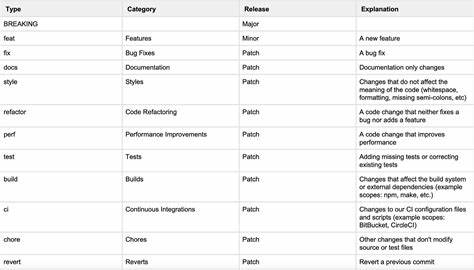

Das Tool analysiert die lokal gestagten Änderungen (staged git diff), wertet diese aus und generiert daraus eine passende Commit-Nachricht. Dabei werden die Commit-Typen wie „feat:“ für neue Funktionen, „fix:“ für Fehlerbehebungen oder „chore:“ für Wartungsarbeiten berücksichtigt. Das Resultat: konsistente, verständliche und strukturierte Commit-Messages, die für Teams und Einzelentwickler gleichermaßen den Arbeitsalltag erleichtern. Ein besonders interessantes Beispiel für ein solches Werkzeug ist „faff“, ein kleines Shell-Skript, das sich auf das Wesentliche konzentriert. Es kommuniziert mit einem lokal installierten Ollama-LLM, einem speziell für Entwickler ausgelegten Sprachmodell, das auf Code-Daten optimiert ist.

Der Entwickler muss lediglich seine Änderungen stagen und das Script ausführen – im Hintergrund sorgt die KI für passende Commit-Messages. Das Ganze läuft vollständig lokal ab, sodass keine Daten das eigene System verlassen. Ein entscheidendes Argument vor allem für Projekte mit sensiblen Codebasen oder für Anwender, denen Datenschutz und Datensouveränität wichtig sind. Die Vorteile solcher lokal eingebetteten Lösungen liegen auf der Hand. Zunächst vermeidet man Kostenfallen, wie sie bei cloudbasierten KI-Diensten üblich sind, da dort für jedes generierte Ergebnis Credits verbraucht werden.

Gerade bei intensiver Nutzung können diese schnell ausgereizt sein. Lokale Modelle stehen jederzeit zur Verfügung und verursachen keine laufenden Gebühren. Zudem entfällt die Abhängigkeit von externen Anbietern, was die eigene Kontrolle über den Workflow und die eingesetzten Tools stärkt. Gerade in professionellen Umgebungen, in denen Vertraulichkeit und Stabilität oberste Priorität haben, ist dies ein unschätzbarer Vorteil. Ein weiterer Pluspunkt ist die flexibel einstellbare Art der Commit-Erstellung.

Durch den Einsatz unterschiedlicher Modelle oder die Anpassung des System-Prompts lassen sich Commit-Richtlinien genau auf unternehmensspezifische oder persönliche Vorgaben zuschneiden. So wird nicht nur Zeit gespart, sondern auch die Qualität und Konsistenz der Versionierung verbessert. Dies erleichtert die spätere Rückverfolgung von Änderungen und reduziert zum Beispiel Fehlersuchen oder Merge-Konflikte. Nicht zu unterschätzen ist auch der Lerneffekt für Entwicklerinnen und Entwickler. Wer an einem solchen Projekt mitarbeitet oder es für den eigenen Workflow anpasst, lernt viel über die Feinheiten von LLMs, deren Integration über Schnittstellen wie die Ollama API sowie über bewährte Praktiken im Umgang mit Git.

Die Beschäftigung mit dem Thema fördert somit nicht nur die Produktivität, sondern auch das technische Verständnis und bietet wertvolle Einblicke in aufstrebende Technologien. Ein ironisches Detail verbirgt sich hinter der Entstehungsgeschichte solcher Tools: Ursprünglich entstanden aus Frust über die Einschränkungen existierender KI-Dienste, zeigen Lösungen wie faff, dass die gleichen konzeptionellen Ansätze in Kombination mit anderen Tools sogar ein Bestandteil größerer Plattformen sein können. So kann die gleiche LLM-Integration, die zunächst Ärger auslöste, später in Git-Tools wie GitKraken genutzt werden. Dennoch bleibt der Eigenbau dank seiner Schlankheit, Einfachheit und Übersichtlichkeit ein praktische Alternative mit eigenem Charme. Für viele Power-User und Entwickler, die in der Kommandozeile zuhause sind, empfiehlt sich die shell-first Natur solcher Tools.

Im Gegensatz zu grafischen Benutzeroberflächen lebt die Shell-Integration von schneller Bedienung, minimalen Ablenkungen und maximaler Kontrolle. Man arbeitet in der eigenen vertrauten Umgebung, ohne ständig zwischen verschiedenen Programmen wechseln zu müssen. Das beschleunigt den Workflow und macht den Prozess der Commit-Erstellung beinahe zu einer Selbstverständlichkeit, die sich harmonisch in den Tagesablauf einfügt. Die Zukunft der Softwareentwicklung verlangt zunehmend nach intelligenten Hilfsmitteln, die nicht nur potentiell mächtig sind, sondern auch verantwortungsvoll eingesetzt werden können. Lokale KI-Lösungen, die genaue und den Konventionen entsprechende Commit-Nachrichten generieren, sind ein besonders gutes Beispiel für diesen Trend.

Sie beweisen, dass KI-Anwendungen nicht zwangsläufig in der Cloud residieren müssen, sondern auch nah am Entwickler und dessen Codebasis funktionieren können. Auch wenn die Technologie noch nicht ausgereift wirkt und gelegentlich unperfekte Vorschläge generiert werden, bieten solche Tools einen enormen Mehrwert. Sie tragen dazu bei, technische Schuld durch unklare Dokumentation zu reduzieren und gleichzeitig Entwickler:innen von monotonen, wenig kreativen Aufgaben zu entlasten. Das steigert die Produktivität, fördert bessere Zusammenarbeit im Team und sorgt für ein professionelleres Entwicklungsumfeld. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Integration lokaler LLM-gestützter Commit-Generatoren in bestehenden Git-Workflows weiterentwickelt.

Fest steht jedoch, dass der Schritt hin zu mehr Automatisierung, die Datenschutz und Nutzerkontrolle priorisiert, für viele Entwickler:innen eine attraktive Lösung darstellt. Wer mit einem solchen Tool arbeitet, gewinnt nicht nur Zeit und Sicherheit, sondern nimmt aktiv an der digitalen Transformation teil, die Programmierung und Versionskontrolle nachhaltig prägen wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass lokale Conventional Commit Generatoren eine praktische Antwort auf wiederkehrende Probleme in der Softwareentwicklung sind. Sie machen die oft ungeliebte, aber wichtige Aufgabe der Commit-Erstellung einfacher, schneller und konsistenter. Durch die Nutzung von lokalen großen Sprachmodellen wird nicht nur Kosten- und Datenschutzproblematik verhindert, sondern auch der Entwicklungskomfort erheblich gesteigert.

Für Entwickler und Teams, die Wert auf effiziente, nachvollziehbare und standardisierte Versionskontrolle legen, stellen solche Tools einen echten Gewinn dar und könnten künftig zum festen Bestandteil im Softwareentwicklungsalltag werden.