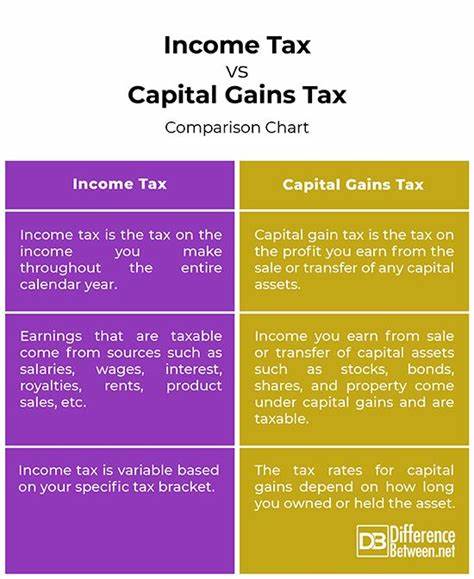

Kapitalertragsteuer: So funktioniert sie, Sätze und Berechnung Die Kapitalertragsteuer ist ein zentrales Thema für Investoren und Geldanleger. Sie betrifft die Gewinne, die aus dem Verkauf von Vermögenswerten entstehen, und kann erhebliche Auswirkungen auf die Nettorendite von Investitionen haben. Doch was genau bedeutet Kapitalertragsteuer, wie wird sie berechnet und welche Sätze gelten in Deutschland? In diesem Artikel gehen wir auf die wichtigsten Aspekte der Kapitalertragsteuer ein. Was ist die Kapitalertragsteuer? Die Kapitalertragsteuer ist die Steuer, die auf die Gewinne erhoben wird, die aus dem Verkauf von Kapitalanlagen, wie beispielsweise Aktien, Anleihen oder Immobilien, resultieren. Gewinne entstehen, wenn ein Vermögenswert für einen höheren Preis verkauft wird als der Kaufpreis.

Dieser Gewinn wird als Kapitalgewinn bezeichnet. Im Gegensatz dazu wird ein Verlust, wenn ein Vermögenswert zu einem niedrigeren Preis verkauft wird als er gekauft wurde, als Kapitalverlust bezeichnet. Der Nettokapitalgewinn wird ermittelt, indem die Kapitalverluste von den Kapitalgewinnen abgezogen werden. In Deutschland fällt die Kapitalertragsteuer auf alle realisierten Gewinne an. Das bedeutet, dass Gewinne aus Vermögenswerten, die verkauft werden, der Steuer unterliegen.

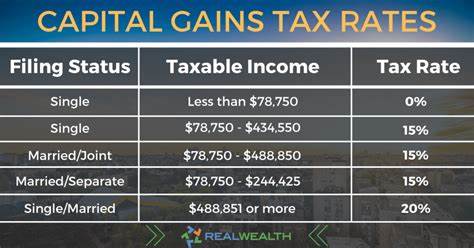

Gewinne aus Vermögenswerten, die in einem Depot oder einer anderen Form von Anlage gehalten werden, aber noch nicht verkauft wurden, gelten als nicht realisiert und unterliegen somit nicht der Kapitalertragsteuer. Regelungen zur Kapitalertragsteuer In Deutschland beträgt die Kapitalertragsteuer pauschal 26,375 Prozent. Dies setzt sich aus 25 Prozent Steuer plus einem Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent auf die Steuermenge zusammen. Für viele Anleger gelten jedoch Freibeträge, die die zu versteuernden Gewinne senken können. Der Sparerpauschbetrag liegt derzeit bei 1.

000 Euro für Ledige und 2.000 Euro für Verheiratete. Das bedeutet, dass Kapitalerträge bis zu diesen Beträgen steuerfrei sind. Um den Kapitalertragsteuerbetrag zu berechnen, müssen Anleger zunächst ihre Gesamtkapitalgewinne und -verluste ermitteln. Wenn die Gesamtgewinne den Sparerpauschbetrag überschreiten, wird die Kapitalertragsteuer nur auf den Betrag erhoben, der über dem Freibetrag liegt.

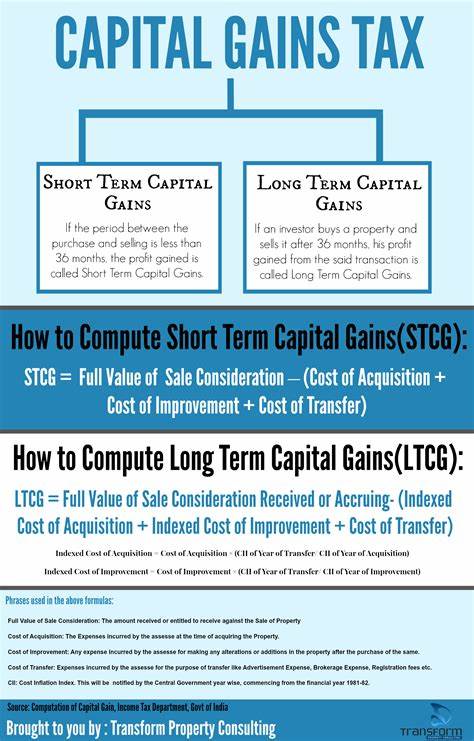

Anleger sollten daher ihre Transaktionen und Erlöse gut im Auge behalten, um sicherzustellen, dass sie die Steuer korrekt berechnen und gegebenenfalls angeben. Lang- vs. kurzfristige Kapitalgewinne In Deutschland gibt es – im Gegensatz zu einigen anderen Ländern – keine Unterscheidung zwischen langfristigen und kurzfristigen Kapitalgewinnen. Alle Kapitalgewinne unterliegen der gleichen Steuerstruktur, unabhängig davon, wie lange ein Vermögenswert gehalten wurde. Diese Regelung kann für viele Anleger von Vorteil sein, da sie die Möglichkeit haben, Gewinne sofort zu realisieren, ohne besorgt sein zu müssen, dass diese einer höheren Steuer unterliegen, weil sie für einen kürzeren Zeitraum gehalten wurden.

Verkauf einer Immobilie und die Kapitalertragsteuer Der Verkauf einer Immobilie bringt besondere steuerliche Regelungen mit sich. In Deutschland unterliegt der Gewinn aus dem Verkauf von Immobilien der Kapitalertragsteuer, wenn die Immobilie im Eigentum des Verkäufers weniger als zehn Jahre war. Bei einem Verkauf innerhalb dieser Frist müssen Verkäufer Steuer auf den Gewinn zahlen, es sei denn, die Immobilie wurde zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Hat der Verkäufer die Immobilie jedoch länger als zehn Jahre besessen, ist der Verkauf steuerfrei, unabhängig vom erzielten Gewinn. Diese Regelung ist besonders vorteilhaft für Immobilienbesitzer, da sie einen Anreiz schafft, Immobilien langfristig zu halten und damit als Kapitalanlagen auszubauen.

Strategien zur Minimierung der Kapitalertragsteuer Es gibt verschiedene Strategien, die Anleger nutzen können, um ihre Kapitalertragsteuer zu minimieren. Hier sind einige Ansätze: 1. Sparerpauschbetrag nutzen: Wie bereits erwähnt, können Anleger den Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro für Ledige und 2.000 Euro für Verheiratete in Anspruch nehmen.

Es ist ratsam, dies in der Steuererklärung anzugeben, um sicherzustellen, dass der Steuerbetrag korrekt berechnet wird. 2. Verluste nutzen: Veräußern Anleger einige ihrer Investments mit Verlusten, können sie diese Verluste mit ihren Gewinnen verrechnen. Dies reduziert den zu versteuernden Gewinn und damit die Kapitalertragsteuer. 3.

Langfristige Anlage: Auch wenn in Deutschland keine Differenzierung zwischen langfristigen und kurzfristigen Kapitalgewinnen besteht, können Anleger dennoch davon profitieren, ihre Anlagen langfristig zu halten. Dies kann zu einem höheren Gesamtwert der Investition führen, was die Steuerbelastung auf die Gewinne wett macht. 4. Steuergünstige Konten: Einige Anlagekonten, wie beispielsweise Riester- oder Rürup-Renten, bieten steuerliche Vorteile. Anlagen in diesen Konten unterliegen nicht sofort der Kapitalertragsteuer.

Kapitalertragsteuerrechner Zur Berechnung der geschuldeten Kapitalertragsteuer können Anleger einen Kapitalertragsteuerrechner nutzen. Diese Tools helfen dabei, eine klare Vorstellung davon zu bekommen, wie viel Steuer auf realisierte Gewinne zu zahlen ist. Die Eingabe der Kapitalgewinne, -verluste und Informationen über den Sparerpauschbetrag ermöglicht eine präzise Schätzung der Steuerlast. Fazit Die Kapitalertragsteuer ist ein wichtiger Aspekt der Anlageverhältnisse, der sowohl private als auch institutionelle Anleger betrifft. Ein gutes Verständnis davon, wie sie funktioniert, welche Sätze gelten und wie sie berechnet wird, kann dazu beitragen, die steuerlichen Belastungen zu minimieren.

Anleger sollten sich über alle Freibeträge und Steuerstrategien im Klaren sein, um ihre Gewinne maximal zu optimieren und gegebenenfalls einen Steuerberater zu Rate ziehen, um individuelle Unterstützung zu erhalten. Durch eine durchdachte Anlagestrategie sowie ein aktives Management von Kapitalgewinnen und -verlusten können Investoren ihr Vermögen effektiv aufbauen und gleichzeitig die steuerlichen Auswirkungen optimieren.