In der heutigen vernetzten Welt nehmen Netzwerkstrukturen eine zentrale Rolle ein, während das Internet stetig wächst und immer mehr Geräte miteinander kommunizieren. Eine der entscheidenden Technologien, die diese Kommunikation überhaupt möglich macht, ist Network Address Translation, kurz NAT. Im Kern löst NAT ein grundlegendes Problem der IPv4-Adressenknappheit und bietet gleichzeitig die Grundlage dafür, dass zahlreiche Geräte mit nur einer einzigen öffentlichen IP-Adresse ins Internet gelangen können. Besonders im Linux-Umfeld und bei der Verwendung von Technologien wie Docker ist NAT omnipräsent. Doch wie funktioniert NAT eigentlich genau? Und was hat es mit der sogenannten Paketmanipulation, auch Packet Mangling genannt, auf sich? Werfen wir einen tiefgehenden Blick auf diese essenziellen Netzwerkmechanismen und verstehen, wie Linux sie intelligent nutzt, um Datentransfers effizient und sicher zu gestalten.

Die Herausforderung der begrenzten IPv4-Adressen Das Internetprotokoll Version 4 (IPv4), das auf einer 32-Bit-Adressierung basiert, kann insgesamt etwa 4,3 Milliarden eindeutige Adressen bereitstellen. Diese Zahl mag auf den ersten Blick groß erscheinen, doch angesichts der explosionsartigen Vermehrung von internetfähigen Geräten stößt dieses Adresssystem an seine Grenzen. Beispielsweise verfügt jedes Smartphone, jeder Computer, smarte Haushaltsgeräte und industrielle Anlagen über eigene Netzwerkadapter, die IP-Adressen benötigen. Würden jedem Gerät tatsächlich eine individuelle öffentliche IPv4-Adresse zugewiesen, wäre der Vorrat an Adressen schon lange erschöpft. Hier setzt NAT an: Der Ansatz ist simpel und gleichzeitig genial.

Das Gerät, das mit dem Internet verbunden ist – meistens ein Router – besitzt eine öffentliche IP-Adresse, die vom Internet Service Provider (ISP) zugewiesen wird. Innerhalb des privaten Netzwerks können Geräte dann private IP-Adressen nutzen, die je nach Netzwerkklasse variieren, zum Beispiel aus dem Bereich 192.168.x.x oder 10.

x.x.x. NAT übersetzt beim Verlassen des lokalen Netzwerks die privaten Adressen in die öffentliche IP-Adresse des Routers und sorgt auf diese Weise dafür, dass mehrere Geräte über eine Adresse ins Internet gelangen können. Funktionsweise von NAT im Detail Die grundlegende Aufgabe von NAT besteht darin, die Quell-IP-Adresse und teilweise auch die Quellportnummer von ausgehenden Paketen zu ersetzen.

Sobald ein Gerät im privaten Netzwerk eine Verbindung zum Internet aufbaut, merkt sich der Router in einer Übersetzungstabelle, welches interne Gerät welche Verbindung initiiert hat und ordnet die Antwortpakete entsprechend zu. Dieses Verfahren ermöglicht es, Datenströme mehrerer Geräte gleichzeitig über eine einzige öffentliche IP-Adresse zu multiplexen, indem verschiedene Portnummern verwendet werden. Ein besonders wichtiger Mechanismus hierbei ist die Port Address Translation (PAT), auch als NAT Overloading bekannt. PAT stellt sicher, dass durch die Kombination aus IP-Adresse und Portnummer jedes Paket eindeutig einem Gerät zugeordnet werden kann. Ohne diesen Mechanismus könnten mehrere Geräte nicht gleichzeitig über dieselbe öffentliche IP-Adresse kommunizieren.

Neben der klassischen statischen NAT, bei der eine private IP-Adresse fest einer öffentlichen IP zugeordnet wird, erlaubt PAT eine flexiblere und effektivere Nutzung. Insbesondere in Haushalten oder kleinen Unternehmen ist dies der gewöhnliche Standard. NAT-Typen und ihre Auswirkungen NAT existiert in unterschiedlichen Varianten, die sich vor allem darin unterscheiden, wie restriktiv sie den Datenverkehr handhaben. Von der voll offenen Variante, dem sogenannten Full Cone NAT, bei dem jeder externe Host auf einen internen Host antworten kann, über eingeschränkte Varianten wie Restricted Cone NAT und Port Restricted Cone NAT, die den Zugang auf Hosts beschränken, mit denen zuvor kommuniziert wurde, bis hin zum Symmetric NAT, das die restriktivste Ausprägung darstellt und neue Verbindungen sehr streng behandelt. Diese Unterscheidung ist insbesondere aus Sicht von Anwendungen interessant, die auf Peer-to-Peer-Kommunikation setzen, wie Videokonferenzen oder Online-Gaming.

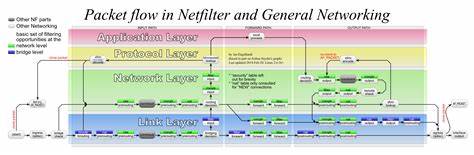

Symmetric NATs etwa erschweren direkte Verbindungen, weil sie dynamische Zuordnungen je nach Zieladresse und -port vornehmen. Dafür sind spezielle Vermittlungsdienste wie TURN-Server notwendig, die als Relais fungieren. Paketmanipulation in Linux: Die technische Grundlage von NAT Linux-basierte Systeme, speziell Router mit OpenWrt oder andere Distributionen, verwenden für NAT oft das Modul nftables, das iptables ersetzt. Hierbei kommen sogenannte nat-Table Regeln zum Einsatz, die den Netzwerkdatenstrom bearbeiten und verändern. Die eigentliche Arbeit findet im Bereich der Netzwerk-Stack-Verarbeitung des Linux-Kernels statt.

Besonders interessant sind dabei Funktionen wie nf_nat_mangle_udp_packet und nf_nat_mangle_tcp_packet. Diese Funktionen schneiden quasi chirurgisch in die Pakete ein. Bevor sie Änderungen am Paketinhalt vornehmen können, überprüfen sie die Schreibbarkeit des Speicherbereichs und vergrößern bei Bedarf den Puffer. Dann erfolgt die eigentliche Datenmanipulation: Mit präziser Verschiebung und Ersetzung von Bytes wird die ursprüngliche Quell- oder Zieladresse und der Port ersetzt. Gleichzeitig müssen Header-Informationen wie Länge oder Checksumme neu berechnet werden, weil falsche Werte sonst dazu führen, dass empfangende Systeme die Pakete als fehlerhaft verwerfen.

Das sogenannte Paketmangling – also die lebendige Veränderung der Bits auf dem Weg durch das Netzwerk – ist keine triviale Aufgabe, sondern erfordert sorgfältiges Handling, damit die vollständige Kommunikation reibungslos erfolgt. Linux stellt dafür ein solides Fundament bereit, das dank der offenen Architektur immer weiter entwickelt wird. Praktische Anwendung von NAT: Container und Virtualisierung Ein gutes Beispiel dafür, wie NAT im Alltag genutzt wird, ist die Containerisierung mit Docker. Wenn ein Entwickler Docker nutzt, um eine Applikation in einem isolierten Container laufen zu lassen, verwendet Docker intern NAT, um den Netzwerkverkehr vom Host-System auf den Container zu bringen und umgekehrt. Es wird etwa eine NAT-Regel aufgesetzt, die ankommende Verbindungen auf einem Host-Port auf die IP-Adresse des Containers und den jeweiligen Port weiterleitet.

Das bedeutet konkret, dass wenn jemand den Befehl "docker run -p 8080:80 nginx" ausführt, Linux iptables nutzt, um den Datenverkehr, der auf Port 8080 des Hosts ankommt, an den Container mit dessen interner IP und Port 80 weiterzuleiten. So kann der Container als eigenständiger Webserver agieren, ohne vom Rest des Netzwerks sichtbar zu sein oder eigene öffentliche IP-Adressen zu benötigen. Diese Technik zeigt sehr deutlich, wie universell und unverzichtbar NAT im modernen Netzwerkumfeld ist – nicht nur in großen Rechenzentren oder bei ISPs, sondern auch auf dem Laptop eines Entwicklers. Grenzen und Herausforderungen von NAT Trotz der enormen Vorteile ist NAT kein perfektes System. Die Verwendung von NAT unterbricht die klassische end-to-end-Verbindung, die das Internet ursprünglich ermöglicht hat.

Das kann bei bestimmten Anwendungen, speziell bei Peer-to-Peer-Programmen oder Echtzeitkommunikation, Probleme verursachen. Verschlüsselungsmethoden wie IPsec und neuere VPN-Technologien können durch NAT komplizierter zu implementieren sein, da Pakete häufig verändert werden. Außerdem verursacht NAT zwangsläufig höheren Verwaltungsaufwand: Der Router muss ständig eine ausführliche Zuordnungstabelle pflegen, um den Netzwerkverkehr korrekt zu übersetzen. Diese Tabelle benötigt Speicher und Rechenleistung und kann bei sehr hohem Verkehrsaufkommen ein Flaschenhals werden. Der große Hoffnungsträger zur Lösung dieser Probleme ist die IPv6-Technologie.

Sie bietet mit ihrem riesigen Adressraum zwei hochgestellte 128-Bit-Adressen pro Gerät, was die Notwendigkeit von NAT zumindest theoretisch überflüssig machen würde. Allerdings ist die Einführung von IPv6 global alles andere als abgeschlossen, da viele Anbieter, Hardware und Software noch immer auf IPv4 ausgelegt sind. Der Übergang erfordert umfassende Anpassungen im gesamten Ökosystem. Fazit: NAT und Paketmanipulation als Schlüsseltechnologien Network Address Translation ist heute nicht nur ein Übergangsmechanismus, sondern ein integraler Bestandteil nahezu aller IP-basierten Netzwerke. Besonders im Linux-Bereich, bei Routern und Containermanagement-Systemen, sorgt NAT für eine effiziente, flexible und sichere Verbindung zwischen privaten Netzwerken und dem öffentlichen Internet.

Die zugrundeliegenden Techniken der Paketmanipulation sind komplex und technisch anspruchsvoll, doch ohne sie wären viele moderne Kommunikationsanwendungen und -infrastrukturen undenkbar. Das Verständnis dieser Prozesse hilft Netzwerkingenieuren, Entwicklern sowie IT-Professionals, bessere Lösungen zu entwerfen und Probleme, die durch NAT-bedingte Einschränkungen entstehen, zielgerichtet anzugehen. Während IPv6 die langfristige Lösung sein wird, bleibt NAT vorerst eine unverzichtbare Brücke in die Zukunft des Internets. Linux und seine zahlreichen Tools und Module bieten dabei eine robuste Basis, um diese essenzielle Technik optimal einzusetzen und weiterzuentwickeln.