In der heutigen digitalen Welt, in der Informationen blitzschnell verbreitet werden, haben Cyberkriminelle neue Wege gefunden, ihre Opfer zu täuschen und zu erpressen. Eine besonders perfide Methode ist die Erstellung und Nutzung gefälschter Nachrichtenvideos, die auf den ersten Blick völlig authentisch wirken. Diese täuschend echten Clips werden von sogenannten „Yahoo Boys“ oder Online-Betrügern meist aus Westafrika, insbesondere Nigeria, produziert, um ihre Opfer zu erpressen und finanziell auszubeuten. Dabei imitieren sie renommierte Nachrichtenorganisationen wie CNN oder andere US-amerikanische Fernsehsender, um eine glaubwürdige Atmosphäre zu schaffen. Diese Entwicklung stellt eine neue, besorgniserregende Stufe der digitalen Kriminalität dar und verdeutlicht, wie weit Cyberkriminelle gehen, um Menschen zu manipulieren und zu zwingen, Forderungen nachzukommen.

Die meisten Opfer dieser Masche werden online über soziale Medien oder Dating-Plattformen kontaktiert, wo die Betrüger sich als attraktive Personen ausgeben und versuchen, persönliche oder kompromittierende Informationen zu erlangen. Oft bauen sie zunächst Beziehungen auf, um Vertrauen zu gewinnen und dann heimlich private oder Nacktbilder zu erpressen. Das zweite Kapitel erscheint, wenn der Betrüger seine wahre Identität enthüllt und mit den erlangten belastenden Informationen droht. Um den Druck zu erhöhen, versenden die Betrüger dann die gefälschten Nachrichtenvideos, die angebliche Straftaten oder skandalöse Vorwürfe gegen das Opfer enthalten. Diese gefälschten Videos arbeiten häufig mit KI-generierten Nachrichtensprechern, die mit einer täuschend echten Stimme und Bildkomposition einen seriösen Eindruck vermitteln.

Dazu werden echte Fotos der Opfer verwendet, mit denen sie im Video dann als Täter dargestellt werden. Ein Beispiel eines solchen Videos zeigte einen vermeintlichen CNN-Moderator, der einen Vorfall schilderte, bei dem eine junge Frau behauptet, Opfer einer sexuellen Belästigung geworden zu sein, und dabei den Namen und das Gesicht des Opfers nannte. Dadurch entsteht für die Betroffenen ein enormer psychischer Stress und das Gefühl, einer öffentlichen Bloßstellung ausgeliefert zu sein. Die Täter spielen bewusst mit diesem Gefühl der Panik, um die Erpressung effektiver zu gestalten. Neben der Darstellung fälschlicher Vorwürfe gegen die Opfer zeigt ein anderer Clip einen Mann mit einer expliziten, möglicherweise selbst aufgenommenen Aufnahme.

In einem Split-Screen werden diese intimen Bilder mit einem offiziellen Nachrichtensender-Logo kombiniert, was die Glaubwürdigkeit der Erpressungsdrohungen verstärken soll. Ermittler und Experten warnen, dass diese Videos auch genutzt werden, um Jugendliche und Personen außerhalb englischsprachiger Länder anzusprechen. Die Täter entwickeln ihre Methoden ständig weiter, tauschen untereinander Informationen über Plattformen wie Telegram aus und bieten dort sogar Tutorials an, wie man solche Videos erstellt. Dabei wird nicht unbedingt komplexe Software verwendet, sondern oft auch relativ einfache Meme-Generatoren oder KI-Tools, die für jedermann zugänglich sind. Auf Telegram existieren zahlreiche Kanäle, in denen zumindest tausende Nutzer aktiv sind und Anleitungen für verschiedene Betrugsvarianten geteilt werden.

Das erschreckende daran ist, wie organisiert und kommerzialisiert diese Betrugsmaschen mittlerweile sind. Neben Fake-News-Videos geraten auch andere Technologien wie Deepfake-Face-Swapping zunehmend ins Visier der Kriminellen. Mit solchen Technologien können sie glaubwürdige Videoanrufe vortäuschen, die wiederum dazu dienen, das Vertrauen der Opfer tiefer zu erschüttern und die Betrugsmasche zu vertiefen. Behörden aus aller Welt, darunter auch die Polizei in Kanada, berichten über Fälle, in denen gefälschte CNN-Broadcasts an Opfer geschickt wurden. Die Reaktionen der Opfer sind häufig von Panik und Verzweiflung geprägt, was die Erfolgsquote der Erpresser erheblich steigert.

Besonders gefährlich ist, dass die Drohungen oft die angebliche Kommunikation mit Minderjährigen oder andere gravierende Straftaten betreffen. Die Opfer fürchten nicht nur den Verlust ihres gesellschaftlichen Ansehens, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen. Die Plattform Telegram hat sich offiziell dazu geäußert und betont, dass solche betrügerischen Aktivitäten gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Durch den Einsatz von KI-gestützten Moderatoren und Meldesystemen versucht Telegram, diese Kanäle zu identifizieren und zu sperren. Dennoch gelingt es den Betrügern immer wieder, neue Accounts und Gruppen zu eröffnen und ihre Maschen umzusetzen.

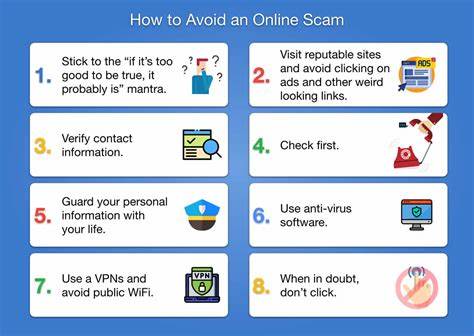

Social-Media-Plattformen wie Facebook, WhatsApp und YouTube bleiben ebenfalls wichtige Schauplätze für diese Form der Cyberkriminalität. Um sich vor diesen Erpressungen zu schützen, ist es entscheidend, dass Nutzer erst gar keine kompromittierenden Bilder oder Informationen an Fremde weitergeben. Ebenso sollte man bei unerwarteten Drohungen oder Nachrichten von vermeintlichen Behörden oder Nachrichtenagenturen skeptisch bleiben und die Echtheit solcher Kontakte sorgfältig überprüfen. Experten empfehlen, bei einem Verdacht sofort die Polizei oder spezialisierte Beratungsstellen einzuschalten und auf keinen Fall vorschnell Geld zu überweisen. Die psychische Belastung, die solche Erpressungen verursachen, ist enorm, weshalb ein offenes Gespräch mit vertrauten Personen und professioneller Unterstützung wichtig ist.

Bildungsinitiativen und Aufklärungsprogramme können helfen, das Bewusstsein für diese neue Trickbetrugsform zu stärken. Besonders Jugendliche und ältere Menschen sollten über die Risiken des Teilens persönlicher Inhalte im Netz informiert werden. Die digitale Welt bietet viele Vorteile, birgt aber eben auch Gefahren, die nicht unterschätzt werden dürfen. Nur durch gemeinsames Handeln von Gesellschaft, Behörden und Technologieanbietern kann diese Form der Erpressung langfristig eingedämmt werden. Fazit: Gefälschte Nachrichtenvideos sind eine moderne und besonders gefährliche Methode, um Menschen online zu erpressen.

Die Täter nutzen technische Innovationen wie KI und Deepfakes, gepaart mit psychologischem Druck, um Geld von ihren Opfern zu erpressen. Wachsamkeit, Aufklärung und schnelle Reaktion sind wichtige Instrumente im Kampf gegen diese perfide Cyberkriminalität. Nur wer sich informiert und angemessen reagiert, kann sich vor Schaden schützen und die Verbreitung dieser Betrugsform eindämmen.