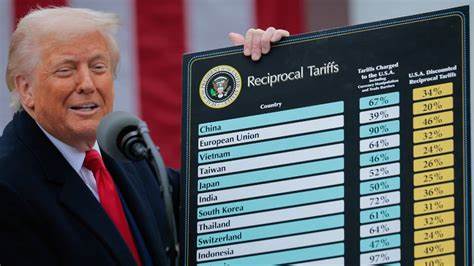

In einer richtungsweisenden Entscheidung hat das US-Handelsgericht die meisten der von Präsident Donald Trump verhängten globalen Zölle als rechtswidrig eingestuft und damit einen bedeutenden Schlag gegen einen Kernbereich seiner Wirtschaftspolitik versetzt. Diese Entwicklung hat nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit für Aufsehen gesorgt und könnte die Art und Weise, wie Handelspolitik in Zukunft gestaltet wird, grundlegend verändern. Die Zölle, die während Trumps Amtszeit als zentrales Instrument zur Schutzförderung der heimischen Industrie eingeführt wurden, sollten besonders den Handel mit China und weiteren Handelspartnern neu ausbalancieren. Allerdings geriet diese Maßnahme zunehmend in die Kritik, da sie nicht nur Handelskonflikte anheizte, sondern auch zahlreiche rechtliche und wirtschaftliche Bedenken aufwarf. Der Hintergrund der Trumpschen Zölle liegt im Bestreben der damaligen US-Regierung, Defizite im Handel auszugleichen und die eigene Wirtschaft gegenüber ausländischer Konkurrenz zu schützen.

Insbesondere die Einfuhrzölle auf Stahl, Aluminium und eine Vielzahl weiterer Waren aus China sowie anderen Ländern führten zu erheblichen Spannungen. Trotz vermeintlicher positiver Effekte für bestimmte Industriezweige belasteten die Zölle vor allem Verbraucher und Unternehmen, die auf importierte Vorprodukte angewiesen sind. Der Anstieg der Kosten für Rohstoffe und Zwischenprodukte führte zu höheren Preisen, was die Inflation zusätzlich befeuerte und die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Firmen beeinträchtigte. Die juristische Prüfung der Zölle durch das US-Handelsgericht ergab gravierende Mängel in deren rechtlicher Grundlage. Im Kern wurde festgestellt, dass die Entscheidungen der Trump-Regierung, die Zölle in diesem Umfang und ohne ausreichende parlamentarische Zustimmung zu erheben, gegen geltendes Handelsrecht verstoßen.

Die Richter argumentierten, dass die Ausnahmeregelungen und die Umgehung bestimmter gesetzlicher Verfahren nicht mit dem bestehenden US-Handelsrecht vereinbar seien. Diese Entscheidung stellt damit eine Neubewertung der Handlungsspielräume der Exekutive in der Handelspolitik dar und zwingt die Regierung und den Kongress, zukünftige Maßnahmen transparenter und rechtlich fundierter umzusetzen. Ökonomisch gesehen ist das Urteil von großer Bedeutung. Die Aufhebung der Zölle könnte zu einer Entspannung der Handelsbeziehungen führen und die Kosten für importierte Waren senken. Dies wäre besonders für Unternehmen relevant, die seit Einführung der Maßnahmen mit steigenden Beschaffungskosten zu kämpfen hatten.

Gleichzeitig wird erwartet, dass Verbraucher von Preissenkungen profitieren, was die Inflation mittelfristig reduzieren kann. Allerdings besteht Unsicherheit darüber, wie Handelspartner auf diese Entscheidung und mögliche zukünftige Zolleinführungen reagieren werden. Die geopolitischen Spannungen, insbesondere im US-chinesischen Handel, bleiben weiterhin ein komplexes Thema. Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen hat die Entscheidung auch politische Bedeutung. Die Trump-Administration war für ihre unkonventionelle Handelspolitik bekannt, die oft durch harte Maßnahmen und unilateral durchgesetzte Zölle gekennzeichnet war.

Die aktuelle Entscheidung des Handelsgerichts stellt diese Praxis infrage und fordert eine Rückkehr zu multilateralen Verhandlungen und festgelegten Handelsregeln. Experten sehen darin einen Schritt hin zu mehr Stabilität und Vorhersehbarkeit im Welthandel. Gleichzeitig ruft das Urteil Fragen nach der künftigen Rolle der Vereinigten Staaten im internationalen Handelssystem auf, insbesondere im Hinblick auf die Beziehungen zur Welthandelsorganisation (WTO) und zu wichtigen Handelspartnern. Die Reaktionen auf das Urteil fielen unterschiedlich aus. Vertreter der Industrie und Wirtschaftsverbände begrüßten das Urteil als notwendige Korrektur und Chance für eine stabilere Handelspolitik.

Viele Branchen hoffen nun auf eine Entlastung ihrer Lieferketten und eine nachhaltige Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen. Demgegenüber äußerten Befürworter der Zölle ihre Enttäuschung und befürchten, dass eine Lockerung der Schutzmaßnahmen zu Nachteilen für die US-Industrie führen könnte. Auch in der politischen Landschaft wird das Thema kontrovers diskutiert, wobei die kommende Politikgestaltung durch das Urteil stark beeinflusst werden dürfte. Die Entscheidung des US-Handelsgerichts ist auch Ausdruck einer tieferliegenden Debatte über die Balance zwischen wirtschaftlichem Protektionismus und freiem Handel. Während Zölle kurzfristig helfen können, bestimmte Branchen zu schützen, zeigen die wirtschaftlichen Rückwirkungen oft die Grenzen dieser Strategie auf.