Der Oberste Gerichtshof Indiens hat in einer aktuellen Verhandlung eine bemerkenswerte Parallele gezogen, die die Kryptowährungslandschaft des Landes nachhaltig prägen könnte. Nach Auffassung des Gerichts ist der Handel mit Bitcoin mit dem traditionellen, oft illegal genutzten Hawala-Geldüberweisungssystem vergleichbar. Diese Bewertung markiert einen entscheidenden Moment in der juristischen und regulatorischen Debatte um Kryptowährungen und verdeutlicht die Herausforderungen, welche die rasante Entwicklung der digitalen Währungen mit sich bringt. Bitcoin ist als weltgrößte Kryptowährung bekannt, die auf der Blockchain-Technologie basiert. Diese dezentralisierte Struktur ermöglicht Transaktionen ohne Zwischenhändler, was zwar Effizienz und Anonymität fördert, gleichzeitig aber auch Risiken birgt.

Die Anonymität und fehlende zentrale Kontrolle machen Bitcoin besonders anfällig für Missbrauch, insbesondere für Geldwäsche und illegale Finanzströme. Das traditionelle Hawala-System funktioniert ebenfalls auf informellen und anonymen Wegen, ohne offizielle Banknetze, wodurch es oft zur Umgehung von gesetzlichen Regularien genutzt wird. Der Vergleich des Obersten Gerichtshofs bringt somit die Befürchtung zum Ausdruck, dass Bitcoin in Indien unreguliert als ein modernes Pendant zu Hawala dienen könnte. Die Entscheidung erfolgte im Zusammenhang mit dem Fall von Shailesh Babulal Bhatt, der beschuldigt wird, illegal mit Bitcoin gehandelt zu haben. Während der Aufsicht über die Kautionsverhandlung betonte das Gericht, dass die fehlende Regulierung von Kryptowährungen in Indien eine gefährliche Grauzone schaffe.

Ohne klare gesetzliche Richtlinien könnten Kryptowährungen in großem Umfang für unrechtmäßige Zwecke missbraucht werden. Der Vorsitzende Richter Surya Kant gab offen zu, nicht vollständig die technischen Details von Bitcoin zu verstehen, hob jedoch hervor, dass die unkontrollierte Verwendung von Kryptowährungen einem „polierten“ Hawala-Geschäft gleicht, das dringend einer gesetzlichen Einordnung bedarf. Die fehlende Regulierung führt zu erheblichen Unsicherheiten nicht nur für Investoren, sondern auch für Strafverfolgungsbehörden und die Regierung. Obwohl das indische Finanzministerium und die Zentralbank Schritte unternommen haben, etwa durch die Einführung von Steuerrichtlinien und Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche bei digitalen Vermögenswerten, existiert bis heute kein umfassender Rechtsrahmen. Dies erschwert wirksame Kontrollen und macht den Umgang mit Kryptowährungen zu einer rechtlichen Herausforderung.

Das Gericht kritisierte insbesondere die Verzögerungen der Regierung, klare Vorschriften zu veröffentlichen. Bereits vor mehr als zwei Jahren hat die Jurisdiktion einen entsprechenden Auftrag zur Klärung der regulatorischen Haltung an die Zentralregierung gegeben, der bislang kaum umgesetzt wurde. Diese Inaktivität trägt dazu bei, dass der Handel mit Kryptowährungen in einer rechtlichen Vakuumzone stattfindet. Die Situation fordert eine entschlossene Reaktion, da der zunehmende Gebrauch von Bitcoin und anderen digitalen Währungen in Indien unkontrollierbare Risiken birgt und potenziell der Finanzierung krimineller Aktivitäten Vorschub leisten kann. Rechtsvertreter von Bhatt argumentierten demgegenüber, dass der Handel mit Bitcoin derzeit nicht verboten sei und dass Kryptowährungen nicht als gesetzliches Zahlungsmittel im klassischen Sinne gelten.

Sie verwiesen auf eine frühere Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, in der eine restriktive Anordnung der Reserve Bank of India aufgehoben wurde. Dennoch betonte das Gericht die Notwendigkeit eines klaren, rechtlichen Rahmens, der Missbrauch verhindern und den Bürgern Sicherheit bieten kann. Die Behörde Enforcement Directorate (ED) sowie die Regierung des Bundesstaates Gujarat wurden vom Gericht dazu aufgefordert, innerhalb kurzer Frist Antworten zu den Vorwürfen und der regulatorischen Situation zu liefern. Die nächste Anhörung wurde auf Mitte Mai 2025 festgelegt, in der über das weitere Vorgehen und insbesondere die Frage der Freilassung von Bhatt entschieden werden soll. Die aktuelle Debatte stellt die gesamte Kryptoregulierungspolitik Indiens erneut in den Fokus.

Trotz der Einführung einer Steuer auf digitale Vermögenswerte und den Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche gelten Kryptowährungen bislang als weitgehend unreguliert. Der Vergleich von Bitcoin mit dem Hawala-System hat für enorme Aufmerksamkeit gesorgt und ausgelöst, dass potenzielle Risiken auf staatlicher Ebene intensiver thematisiert werden müssen. Ein weiteres zentrales Problem liegt im mangelnden Verständnis vieler Behörden für die komplexen technischen Aspekte von Blockchain und Kryptowährungen. Diese Wissenslücke erschwert nicht nur die Formulierung passender Regelungen, sondern auch deren Durchsetzung. Fehlendes Know-how kann zudem dazu führen, dass politische Maßnahmen entweder zu restriktiv ausfallen oder wichtige Chancen für Innovationen und technologischen Fortschritt ungenutzt bleiben.

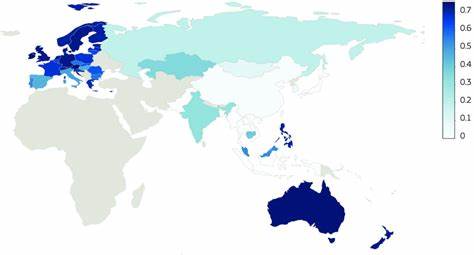

Deshalb rief der Oberste Gerichtshof auch zu verstärkter Aufklärung und Schulung auf mehreren Ebenen auf. Es sei unerlässlich, dass Regierungsstellen, Justizorgane und die Öffentlichkeit umfassender über die Funktionsweisen und Potenziale der Blockchain-Technologie informiert werden. Nur so könne eine ausgewogene Gesetzgebung entstehen, die einerseits Sicherheit und Verbraucherschutz gewährleistet, andererseits die Entwicklung digitaler Finanztechnologien fördert. Neben den regulatorischen Herausforderungen birgt diese Entwicklung auch breitere gesellschaftliche und wirtschaftliche Implikationen. Indien zählt zu den aufstrebenden Märkten mit einer schnell wachsenden Nutzerbasis für digitale Währungen.

Ein klarer und fairer Rechtsrahmen könnte den Weg für neue Geschäftsmodelle, Investitionen und technologische Innovationen ebnen, die zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Andererseits wirkt die Assoziation von Bitcoin mit einem traditionell informellen und oft illegal genutzten System wie Hawala warnend. Sie zeigt, wie wichtig es ist, eine Balance zwischen Innovation und Kontrolle zu finden, um Vertrauen zu schaffen und das Risiko krimineller Aktivitäten einzudämmen. Der Fall macht deutlich, dass Innovation nicht ohne angemessene Regulierung und Überwachung erfolgen kann. Abschließend bleibt zu betonen, dass der Fall Bhatt und die Aussagen des Obersten Gerichtshofs symptomatisch für die aktuelle Situation vieler Länder sind, die vor der Herausforderung stehen, neue Technologien wie Kryptowährungen in bestehende Rechtssysteme zu integrieren.

Indien steht exemplarisch für die Notwendigkeit, technisches Fachwissen, rechtliche Klarheit und gesellschaftlichen Dialog miteinander zu verbinden, um die Chancen der digitalen Revolution optimal zu nutzen und zugleich ihre Risiken zu steuern. Die Entwicklung in Indien wird weltweit beobachtet, da Entscheidungen hier wegweisend für den Umgang mit digitalen Vermögenswerten sein können. Die kommenden Monate und Jahre sollten daher für alle Beteiligten Anlass sein, intensiver in Forschung, Bildung und Dialog zu investieren, um eine robuste und zukunftsfähige Krypto-Regulierung zu gestalten, die Innovation schützt und illegale Aktivitäten verhindert.

![Beating Floating Point at Its Own Game: Posit Arithmetic [pdf]](/images/354B7F70-67ED-468A-86B3-D11F4FDBDBEE)