Die Integration von Künstlicher Intelligenz in den Alltag der Softwareentwicklung ist kein Zukunftsszenario mehr, sondern Realität. KI-Agenten übernehmen immer häufiger komplexe Aufgaben, schreiben Code, optimieren Abläufe und unterstützen Entwickler. Gleichzeitig wächst die Herausforderung, diese Agenten effizient zu steuern und Fehlentwicklungen zu vermeiden. Die Geschwindigkeit, mit der sich KI-Modelle und ihre Werkzeuge verändern, stellt Menschen vor eine fast unmögliche Mission, die Kontrolle zu behalten. Erfolgreiches Management von KI beginnt daher mit einem tiefen Verständnis der eingesetzten Werkzeuge und der eigenen Vorgehensweise.

Die Qualität der Ergebnisse von KI-Agenten hängt maßgeblich von den Materialien ab, die in Form von Eingaben wie Code, Daten, Diagrammen und vor allem Prompt-Formulierungen bereitgestellt werden. Werkzeuge selbst sind oft austauschbar, doch die Eingabematerialien und die Technik, mit der diese zusammengestellt und präsentiert werden, entscheiden über den Erfolg. Das bedeutet, ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg liegt darin, exakte, wohlüberlegte Kontextinformationen zu geben und die Aktionen präzise zu steuern. Ein häufiger Fehler besteht darin, direkt aus dem Bauch heraus künstlich intelligente Software schreiben zu lassen – ein Prozess, der oft als „Vibe Coding“ bezeichnet wird. Obwohl gegen dieses Vorgehen oft Einwände gemacht werden, ist es verführerisch, denn KI-Agenten können nahezu jede Art von Code erzeugen.

Die Realität zeigt jedoch, dass solche spontanen Ergebnisse ohne fundierte Planung eher Prototypen als produktionsreife Lösungen darstellen. Wenn das Ziel darin besteht, Software zu erstellen, die wirklich funktioniert, ist Disziplin gefordert. Die Erstellung wiederverwendbarer Pläne, selbst für einmalige Aufgaben, wirkt zunächst übertrieben, bringt jedoch langfristig eine enorme Zeitersparnis, indem Fehler systematisch vermieden und effiziente Wiederholungen möglich werden. Die Planung ist somit keine optionale Phase, sondern das Fundament für die Zusammenarbeit mit KI-Agenten. Der Entwurf eines detaillierten, modularen Plans verhindert, dass das Modell unvorhergesehene Lösungen „erfindet“, die zwar auf den ersten Blick funktionieren könnten, aber später zu Fehlern führen.

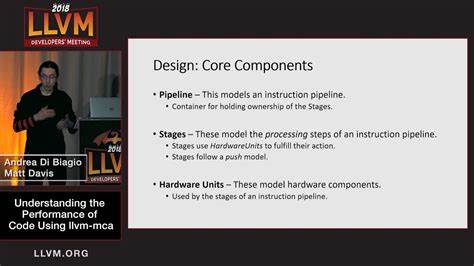

Eine zu große Anzahl an unüberschaubaren Schritten erhöht die Wahrscheinlichkeit von Fehleinschätzungen des Agenten erheblich. Deshalb ist es wichtig, Aufgaben in kleine, überschaubare Abschnitte zu zerlegen und im Zweifel in Untersuchungsschritte zurückzukehren, wenn Unsicherheiten entstehen. Gerade die Auswahl der Werkzeuge und Modelle beeinflusst die Arbeitsweise entscheidend. Trotz des rasanten Wandels der Tools ist es ratsam, sich auf wenige, gut verstandene Werkzeuge zu konzentrieren und deren Aktualisierungen genau zu verfolgen. Nur so kann man die sich ständig ändernden Fähigkeiten und Grenzen erkennen.

Ein eingehendes Verständnis der Vorgehensweise eines Tools, inklusive der oft vernachlässigten Dokumentation und Changelogs, ist unerlässlich. Dabei ist zu beachten, dass selbst sehr erfahrene Entwickler keine hohen Qualitätsergebnisse mit KI-Agenten erzielen können, wenn sie nicht über fundierte technische Kenntnisse und architektonisches Know-how verfügen. Gerade die Fähigkeit, komplexe technische Anforderungen klar und präzise in natürliche Sprache zu übersetzen, wird immer wichtiger. Die Zielsetzung für KI-Agenten sollte immer von einem klaren Plan ausgehen. Sobald das Ziel feststeht, muss ein Weg entworfen werden, wie der Agent dieses Ziel systematisch erreichen kann.

Das klingt aufwändig und verleitet regelmäßig zur Überlegung, den Code lieber direkt manuell zu schreiben. Doch gerade diese mühsame Planungs- und Steuerungsphase hilft langfristig, die Kontrolle zu behalten und das Risiko falsch abzielender Agententätigkeiten zu minimieren. Das bedeutet auch, dass Eingriffe in den Code nur dann sinnvoll sind, wenn sie methodisch begleitet und dokumentiert werden. Diese Dokumentation findet idealerweise in Form von Plandateien statt, die sich neben dem eigentlichen Quellcode in einem eigenen Ordner befinden und regelmäßig versioniert werden. In diesen Plänen beschreibt man in verständlicher Sprache Ziele, umfasst vorhandene Architekturen und definiert Vorschriften für die nächsten Schritte.

Solche Pläne sind gleichzeitig ausführbarer Code, der eine genaue Vorgabe und Referenz für den Agenten darstellt. Die Dokumentation wird so zum integralen Bestandteil des Entwicklungsprozesses und fördert die Rückverfolgbarkeit sämtlicher Änderungen und Aktionen. Es ist wichtig, den Plan als lebendes Dokument zu begreifen, das sich ständig weiterentwickelt. Kaum ist ein Plan geschrieben, wird klar, dass er überarbeitet werden muss. Fehler und Ungenauigkeiten zeigen sich häufig schon in der Beschreibung, bevor die eigentliche Entwicklungsarbeit beginnt.

Eine iterative Anpassung ist daher notwendig und fördert eine immer bessere Abstimmung zwischen menschlichem Entwickler und KI-Agent. Ebenso entscheidend ist das Testen von Planinhalten in realen Anwendungen. Auch wenn der Plan theoretisch perfekt erscheint, macht die praktische Umsetzung oft Entwicklungsschwächen und Architekturprobleme sichtbar. Durch das eigenständige Testen behält der Entwickler die volle Kontrolle und kann ungeeignete Änderungen frühzeitig korrigieren. Dies vermeidet teure Rückschläge und nervige Nachbesserungen, die sonst nicht selten zu hohem technischen Schuldenstand führen.

Ein besonderer Lernprozess entsteht aus der intensiven Auseinandersetzung mit eigenen Fehlentwicklungen. Viele Programmierer neigen dazu, unabhängig von bestehenden Problemen schnell neue Funktionen herausbringen zu wollen und mangelnde Qualität zu ignorieren. KI deckt diese Schwächen unverblümt auf, indem sie bei unzureichender Planung oder fragwürdiger Codebasis entweder Fehler produziert oder sinnlose Ergebnisse liefert. Diese Rückmeldungen sollten als Chance genutzt werden, strukturelle Defizite aufzudecken und zu beheben. Agent-basierte Programmierung ist damit nicht nur ein Tool zur Effizienzsteigerung, sondern auch ein Spiegel der eigenen Fähigkeiten und Schwachstellen.

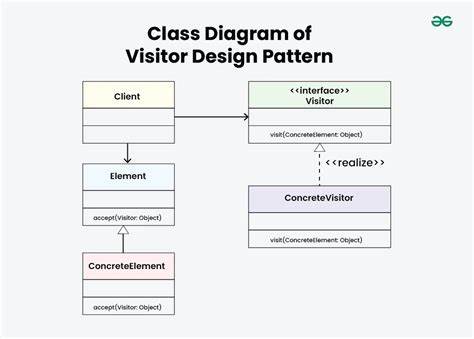

Die Anwendung von Regeln und Richtlinien innerhalb von KI-Workflows ist ein weiteres essenzielles Element. Dabei unterscheidet man zwischen Regeln, die permanent für alle Anfragen gelten („Always“), solchen, die nur bei Matching bestimmter Dateien oder Funktionen angewendet werden („Auto Attached“), und situativen Regeln, die bei Bedarf manuell hinzugefügt werden („Manual“). Durch diese differenzierte Steuerung lässt sich die Kontextflut reduzieren und die Agenten auf relevante Inhalte fokussieren. Regelwerke werden somit zu einem mächtigen Instrument, um die Qualität des Outputs langfristig zu stabilisieren und unerwünschte Abweichungen zu minimieren. Das Kostenmanagement bei der Arbeit mit KI-Agenten darf natürlich ebenfalls nicht zu kurz kommen.

Da der Abruf einzelner Modelle meist mit Token-Kosten verbunden ist, empfiehlt es sich, Verbrauch und Ausgaben durch Nutzungslimits, Modellwahl und gezielte Aufgabenverteilung im Blick zu behalten. Nur so bleibt der Einsatz rentabel und kontrollierbar. Dabei sind nicht immer die teuersten Modelle die beste Wahl, sondern diejenigen, die zur jeweiligen Aufgabe passen, also planerische Modelle für Konzeptionsaufgaben und günstigere Aktionsmodelle für direkte Ausführungsschritte. Der Einsatz und die Kombination von diversen Modellen verschiedener Anbieter bieten weitere Optimierungspotenziale. Sie erlauben es, das Verständnis des Agenten für die jeweilige Domäne zu steigern und dadurch bessere Ergebnisse zu erzielen.

Die schnelle Wandlung dieses Marktes erfordert eine aktive Beobachtung der neuen Angebote und kontinuierliche Anpassung der Werkzeuge. Ein Konzept, das vermehrt in der Agenten-Gemeinschaft diskutiert wird, ist das Model Context Protocol (MCP). Obwohl der Begriff Assoziationen an eine zentrale Steuerung wecken mag, handelt es sich bei MCP lediglich um einen standardisierten Weg, wie KI-Modelle und Tools miteinander kommunizieren und gegenseitig Informationen austauschen. Es bietet keinen Zaubertrick, sondern formale Schnittstellen, die das Zusammenspiel verschiedener Dienste erleichtern. Der wesentliche Punkt bleibt dabei, dass die menschliche Steuerung und Planung weiterhin im Zentrum stehen.

Die Kooperation mit KI-Agenten fordert neue Fähigkeiten, wie eine exzellente Kommunikation in Form von klaren und strukturierten Plänen, ein scharfes Qualitätsverständnis und vor allem Mut, auch eigene Fehler offen zu analysieren und zu korrigieren. Es gilt, die Technik nicht als Wettlauf gegen die Maschinen zu sehen, sondern die Werkzeuge zu nutzen, um eigene Kompetenz und Qualität zu steigern. Menschliche Expertise bleibt unverzichtbar – KI ist ein Verbündeter, der das Potenzial hat, Entwickler auf ein neues Level zu heben, sofern man bereit ist, mit der nötigen Disziplin und methodischer Strenge zu arbeiten. Insgesamt handelt es sich bei der Verwaltung von KI-Agenten in der Softwareentwicklung um eine „Mission Impossible“, die mit einer sorgfältigen Kombination aus Wissen, Planung, technischer Sorgfalt und stetiger Anpassung jedoch bewältigt werden kann. Die Zukunft gehört Teams und Entwicklern, die diese Kombination meistern, um nachhaltige, effiziente und qualitativ hochwertige KI-gestützte Software zu liefern.

Die Werkzeuge verändern sich schnell, die Anforderungen steigen, doch mit der richtigen Herangehensweise lassen sich selbst komplexe KI-Projekte sicher steuern und kontrollieren – das persönliche Wachstum inklusive.