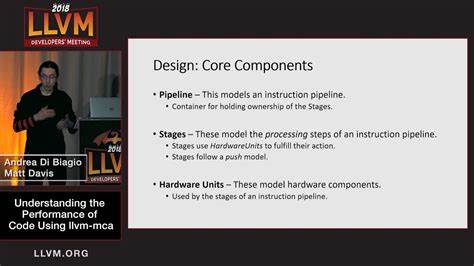

In der sich stetig weiterentwickelnden Welt der Softwareentwicklungen spielt die effiziente Nutzung von Hardware-Ressourcen eine wesentliche Rolle. Um die Leistung eines Programms optimal auszuschöpfen, ist es unerlässlich, die Ausführung von Maschinencode auf der Zielprozessorarchitektur detailliert zu verstehen und zu analysieren. Hier kommt LLVM-Mca (LLVM Machine Code Analyzer) ins Spiel – ein leistungsstarkes Werkzeug innerhalb des LLVM-Ökosystems, das die statische Analyse von Maschinencode ermöglicht und so zur Identifikation von Performance-Engpässen und optimiertem Ressourceneinsatz beiträgt. LLVM-Mca ist darauf ausgelegt, keine bloßen Vermutungen über die Ausführungsgeschwindigkeit oder das Verhalten des Codes anzustellen, sondern tatsächlich eine auf datengetriebenen Modellen basierende Simulation der Prozessorpipeline durchzuführen. Das bedeutet, dass der Analyzer Assembly-Code aufnimmt, diesen in interne Instruktionsformate (MCInst) übersetzt und anschließend den Ablauf der Instruktionen in einer simulierten Hardwareumgebung nachbildet.

Durch diese Simulation erhält der Anwender präzise Einblicke in den Durchsatz, die Instruktionen pro Taktzyklus (IPC), die Ressourcenauslastung und etwaige Flaschenhälse. Ein wesentlicher Vorteil von LLVM-Mca besteht darin, dass die Analyse komplett auf den in LLVM hinterlegten Scheduling-Modellen beruht. Diese Modelle definieren detailliert die Eigenschaften von Maschinenbefehlen, wie Latenzzeiten, Durchsätze, Ressourcenverbrauch sowie die Architekturspezifika der jeweiligen Prozessoren. Backends von verschiedenen CPU-Architekturen, darunter x86, RISCV und ARM, verfügen über eigene Scheduling-Modelle, dank deren Qualität und Genauigkeit der LLVM-Mca seine hohen präzisen Vorhersagen ermöglicht. Die Qualität der Analyse hängt daher maßgeblich von der Aktualität und Detailtreue der Scheduling-Modelle ab.

Die Verwendung von LLVM-Mca ist denkbar einfach: Entwickler können beispielsweise mit dem Compiler Clang ihren Quellcode im Assembly-Format erzeugen und diesen direkt in LLVM-Mca einspeisen. Dabei ist es möglich, verschiedene Zielprozessoren und Architekturen vorzugeben, um die Analyse an spezifische Systeme anzupassen. Die Ausgabe von LLVM-Mca umfasst neben Kennzahlen wie der durchschnittlichen IPC auch detaillierte Informationen zu einzelnen Instruktionen, deren Mikro-Operationen, Latenzzeiten sowie den Druck auf Hardware-Ressourcen, etwa Funktionsgruppen der ALUs oder der Speicherkomponenten. Die Analyse hilft nicht nur bei der Einschätzung der Performance, sondern dient auch dazu, verborgene Probleme zu erkennen. So kann LLVM-Mca erkennen, ob Blockaden durch fehlende Hardware-Ressourcen auftreten, oder ob die Ausführung durch Datenabhängigkeiten zwischen Befehlen limitiert wird.

Dabei zeigt es auf, wo genau der Flaschenhals liegt – ob durch volles Scheduler-Queues, Registerknappheit oder Verzögerungen in der Speicherhierarchie. Dies erleichtert es Softwareentwicklern, gezielt Optimierungen einzuleiten, zum Beispiel durch die Änderung des Instruction-Streams oder den Einsatz alternativer Instruktionen. Darüber hinaus besitzt LLVM-Mca die Fähigkeit, spezielle Analysebereiche innerhalb eines größeren Assembly-Codes durch Marker-Kommentare zu definieren. Mit #LLVM-MCA-BEGIN und #LLVM-MCA-END lassen sich bestimmte Codeabschnitte isoliert betrachten, was präzise Untersuchungen einzelner Kernbereiche erlaubt. Diese Funktion ist besonders wertvoll, wenn komplexe Programme analysiert werden und nur bestimmte Schleifen oder Funktionen hinsichtlich Performance optimiert werden sollen.

Ebenso bietet das Werkzeug erweiterte Ansichten, etwa die Timeline-View, die den Status einzelner Instruktionen über die simulierten Taktzyklen hinweg darstellt. Die Darstellung zeigt detailliert, wann eine Instruktion dispatched, ausgeführt, zurückgeschrieben und letztlich retired wird. Über die Visualisierung der Pipeline-Phasen können Entwickler Engpässe durch lange Wartezeiten oder unvorteilhafte Reihenfolgen klar erkennen. Ergänzend helfen Statistiken zum Registerfile-Einsatz, zur Auslastung von Scheduler-Puffern sowie zur Retire-Statistik, um ein umfassendes Bild des dynamischen Verhaltens zu erhalten. Für noch detailliertere Einblicke stehen zusätzlich Optionen wie das Bottleneck-Analysis-Feature zur Verfügung.

Diese ergänzende Analyseform versucht, nahezu in Echtzeit all jene Komponenten zu identifizieren, die die maximale Performance am stärksten begrenzen. Es werden Rückschlüsse gezogen, ob Flaschenhälse primär durch Ressourcenkonflikte oder Datenabhängigkeiten verursacht werden. Diese Art der Analyse eignet sich hervorragend, um komplexe Performance-Probleme aufzudecken, die mit herkömmlichen Methoden schwer zu diagnostizieren sind. Die Simulation des Load/Store Units (LSUnit) zeichnet eine weitere Besonderheit von LLVM-Mca aus. Diese Komponente modelliert die Speicheroperationen, inklusive ihrer Warte- und Ausführungsbedingungen.

Das LSUnit arbeitet mit einem vereinfachten Modell der Speicher-Konsistenz, das Reorderings erlaubt, sofern diese nicht durch Aliasprobleme oder Speicherbarrieren blockiert sind. Trotz gewisser Beschränkungen – etwa der fehlenden Kenntnis über Cache-Hierarchie oder Store-to-Load-Forwarding – liefert die Analyse gute Näherungswerte und trägt damit zum Gesamtverständnis des Speicherverhaltens bei. Für Fachleute, die tief in die Materie einsteigen möchten, bietet LLVM-Mca zudem Anpassungsmöglichkeiten über sogenannte CustomBehaviour-Klassen. Mit diesen können Targets eigene Regeln implementieren, um spezielle Instruktionsverhalten abzubilden, die das generische Scheduling-Modell nicht vollständig erfassen kann. Dies ist besonders für komplexe oder proprietäre Prozessoren von Bedeutung, bei denen die Standardmodelle nicht alle Details abbilden.

Im Bereich der Architekturunterstützung ermöglicht LLVM-Mca dank Instrument-Manager die Anpassung der Simulation an variierende Kontexte. Besonders bei RISCV kommen solche Mechanismen zum Einsatz, um beispielsweise Vektor-Registersets mit unterschiedlichem LMUL zu behandeln. Durch Inline-Kommentare im Assembly-Code können Entwickler spezifische Hardwarezustände simulieren, die sich auf das Scheduling auswirken. Dies erhöht die Genauigkeit der Analyse ohne Eingriffe in den eigentlichen Quellcode. Ein weiterer großer Vorteil von LLVM-Mca ist seine offene Architektur und der modulare Aufbau.

Da das Tool Teil des LLVM-Projekts ist, profitiert es von einer starken Community, kontinuierlicher Weiterentwicklung und regelmäßigen Aktualisierungen der zugrunde liegenden Modelle und Analyse-Komponenten. Zudem kann das Tool problemlos in größere Toolchains integriert werden und passt sich flexibel an die Bedürfnisse unterschiedlicher Entwicklungsprozesse an. Die Integration in automatisierte Build- und Testsysteme ermöglicht es, Performancereports bei jeder Codeänderung zu erzeugen und dadurch Regressionen frühzeitig zu erkennen. Entwickler erhalten so ein mächtiges Werkzeug an die Hand, um ihre Software nicht nur funktional, sondern auch performant und ressourceneffizient zu gestalten. Abschließend lässt sich sagen, dass LLVM-Mca ein unverzichtbares Werkzeug für alle Entwickler, Compiler-Experten und Hardware-Architekten ist, die tiefgehende Einblicke in die Ausführung von Maschinencode suchen.

Mit seinen vielfältigen Analyseansätzen, flexiblen Simulationseinstellungen und der engen Verzahnung mit LLVM bietet es eine erstklassige Plattform für Performance-Optimierung auf modernen CPUs. Wer das volle Potential seiner Software auf hart umkämpften Plattformen ausschöpfen möchte, kommt an LLVM-Mca kaum vorbei.