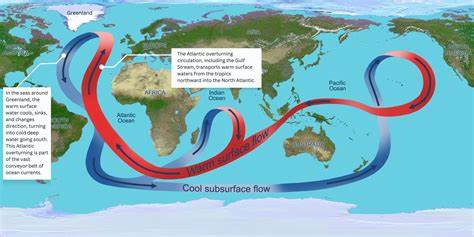

Die Ozeane der Erde sind von einem komplexen und dynamischen Netzwerk aus Strömungen durchzogen, das das globale Klima maßgeblich beeinflusst. Im Mittelpunkt dieses Systems steht die Atlantische Meridionale Umwälzzirkulation, kurz AMOC genannt, die als eine der wichtigsten Motoren des Erdklimas gilt. Doch seit einigen Jahren wächst die Sorge unter Wissenschaftlern, dass diese riesige, gigantische Meeresströmung einem erheblichen Risiko ausgesetzt sein könnte – einem möglichen Kollaps. Der Wettlauf um Antworten läuft auf Hochtouren, denn die Folgen einer Abschwächung oder gar eines Zusammenbruchs wären dramatisch und könnten weltweit spürbare Veränderungen hervorrufen. Die AMOC ist eine gewaltige Strömung, die warmes Wasser aus den Tropen des Atlantiks in den Norden transportiert und dort durch das Abkühlen und Absinken kaltes, tiefes Wasser Richtung Süden schickt.

Diese Umwälzung beeinflusst nicht nur die Temperaturen in Europa, die durch diesen Wärmetransport vergleichsweise mild sind, sondern steuert auch den Kohlenstoffkreislauf im Ozean und wirkt sich auf Wettermuster und Niederschläge rund um den Globus aus. Sie wird oft mit einem Förderband verglichen, das das Klima im Norden und Süden des Atlantiks miteinander verbindet. Eine Schwächung oder gar der Kollaps der AMOC wird schon seit längerer Zeit in Klimamodellen vorhergesagt, besonders unter dem Einfluss der globalen Erwärmung. Die Erwärmung führt im Nordatlantik zu einer Verringerung der Dichte des Meerwassers – bedingt durch höhere Temperaturen und den Zufluss von Süßwasser durch das Schmelzen von Grönlands Eisschild und arktischem Meereis. Normalerweise kühlt sich das salzige Oberflächenwasser im hohen Norden im Winter so weit ab, dass es absinkt und die Zirkulation antreibt.

Doch wenn das Wasser zu wenig dicht ist, bleibt dieser Prozess aus, was den Motor der AMOC erheblich schwächen könnte. Die Forschung rund um die AMOC ist höchst komplex und herausfordernd. Insbesondere die Erhebung direkter Messdaten in den eisbedeckten Regionen des Nordatlantiks gestaltet sich schwierig, was eine zuverlässige Einschätzung erschwert. Genau an dieser Stelle haben Expeditionen wie die der norwegischen Forschungsstation mit dem Eisbrecher RV Kronprins Haakon große Bedeutung. Solche Fahrten ins zugefrorene Meer erlauben es Wissenschaftlern, wichtige Daten zu Temperatur, Salzgehalt und Strömungsgeschwindigkeiten zu erfassen – Daten, die essenziell sind, um klimatische Modelle zu überprüfen und zu verbessern.

Eine weitere Herausforderung bei der Bewertung der AMOC ist die relativ kurze Zeitspanne, über die direkte Beobachtungen vorliegen. Erst seit Anfang der 2000er Jahre existieren kontinuierliche Messprogramme wie RAPID-MOCHA oder OSNAP, die Strömungen und Eigenschaften des Wassers an Ankerpunkten im Atlantik überwachen. Diese Zeiträume sind jedoch zu kurz, um langfristige Trends zweifelsfrei zu identifizieren. Während es einige Anzeichen für eine Abschwächung gibt, ist die Datenlage bisher zu widersprüchlich für eine eindeutige Aussage. Der aktuelle Forschungsstand sieht eine differenzierte Lage: Einige Studien weisen auf eine signifikante Abkühlung im subpolaren Nordatlantik hin, die als indirektes Zeichen einer reduzierten Wärmezufuhr aus den Tropen interpretiert wird.

Andere Messungen dagegen zeigen bislang keine klare Abnahme der Umwälzungsstärke. Diese Unsicherheiten halten die Wissenschaftler in Atem und setzen einen enormen Druck auf die Forschung, detailliertere Erkenntnisse zu liefern. Bei den jüngsten Expeditionen wurde insbesondere das Gebiet nördlich von Island und im westlichen Grönlandmeer untersucht. Diese Region spielt eine Schlüsselrolle bei der Tiefenwasserbildung, dem zentralen Prozess, bei dem kaltes, dichtes Wasser in der Tiefe versinkt und den Rückfluss der Strömung antreibt. Das Schmelzwasser aus Grönland verändert die dortigen Bedingungen nachhaltig.

Überraschenderweise haben Wissenschaftler in den letzten Jahren auch Hinweise darauf gefunden, dass sich aus dem schwindenden Meereis eine Art Stabilisierungseffekt ergeben könnte. Denn durch weniger Eisbedeckung wird mehr Wärme vom Meer an die Atmosphäre abgegeben, was die Abkühlung und somit die Dichteerhöhung des Wassers fördert – ein möglicher Rettungsanker für die AMOC. Diese Hoffnung ist durchaus ein Hoffnungsschimmer inmitten vieler pessimistischer Prognosen, die vor ernsten Konsequenzen warnen. Ein Einbruch der AMOC könnte dazu führen, dass die Winter in Nordwesteuropa deutlich kälter werden, mit Temperaturstürzen von bis zu 15 Grad Celsius. Gleichzeitig würden manche Regionen wie der Amazonas-Regenwald drastische Veränderungen bei Niederschlagsmustern erleben, während der globale Süden unter verstärkter Temperaturzunahme leiden würde.

Diese asymmetrische Wirkung zeigt, wie eng die globale Klimadynamik miteinander verknüpft ist und wie verletzlich wir vor potenziellen Kipp-Punkten sind. In der Wissenschaft gibt es zudem Debatten darüber, ob der mögliche Kollaps der AMOC abrupt oder über einen Zeitraum von Jahrzehnten bis zu einem Jahrhundert erfolgen würde. Neuere Klimamodelle deuten darauf hin, dass es langsame Veränderungen geben könnte, bis ein bestimmter Kipppunkt überschritten wird. Nach Erreichen dieses Punktes wäre eine vollständige Erholung wohl nicht mehr möglich. Die Wahrscheinlichkeit, diesen Kipppunkt im laufenden Jahrhundert zu überschreiten, wird von manchen Forschern auf etwa 50 Prozent geschätzt.

Ein entscheidender Faktor bei der weiteren Erforschung der AMOC ist die Verbesserung der Klimamodelle. Aktuelle Modelle haben oftmals Schwierigkeiten, die Prozesse in der Arktis und im Nordatlantik realistisch darzustellen, da komplexe Wechselwirkungen zwischen Ozean, Atmosphäre, Eis und Frischwassereintrag nur unzureichend erfasst sind. Detaillierte Beobachtungen, wie sie durch Expeditionen gewonnen werden, sind daher essenziell, um die Modellgenauigkeit zu steigern und verlässlichere Prognosen zu ermöglichen. Die internationale Zusammenarbeit spielt in der Forschung zur AMOC eine zentrale Rolle, denn die Umwälzzirkulation betrifft viele Länder und deren klimatische Zukunft. Förderprogramme der Europäischen Union und internationale Konsortien bündeln Ressourcen und Know-how, um die Datenerfassung zu verbessern und wissenschaftliche Erkenntnisse schneller voranzutreiben.

Diese Kooperationen sind wegweisend, besonders in den entlegenen und gefährlichen Regionen des Polarmeeres, wo mit modernen Eisbrechern und innovativen Messmethoden neue Daten gewonnen werden können. Ein weiterer spannender Forschungszweig beschäftigt sich mit sogenannten „versteckten Wärmequellen“ im Ozean, wie sie entlang bestimmter Strömungen beobachtet werden. Das Verständnis dieser Wärmetransporte ist für die Bewertung der Umwälzungszirkulation und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimawandel von großer Bedeutung. Wissenschaftler setzen dabei zunehmend auf ferngesteuerte Drohnen und autonome Messgeräte, um schwierige Gebiete zu erkunden, die menschlich nur schwer zugänglich sind. Trotz der noch vorhandenen Unklarheiten besteht unter Wissenschaftlern uneingeschränkter Konsens darüber, dass die AMOC ein essenzieller Bestandteil des globalen Klimasystems ist und jede signifikante Veränderung ernste globale Folgen nach sich ziehen würde.

Die kommenden Jahrzehnte werden entscheidend sein, um zu beobachten, ob sich Warnsignale verdichten oder ob natürliche Rückkopplungen eine Stabilisierung ermöglichen. Für die breite Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger stellt die Forschung zur AMOC ein eindringliches Signal dar, wie komplex und vernetzt die Auswirkungen des Klimawandels sind. Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen sind unabdingbar, um das Risiko eines radikalen Umbruchs des globalen Ozeansystems zu minimieren. Gleichzeitig sind Investitionen in Wissenschaft und Technologie, die den Temperaturanstieg und seine Folgen besser verstehen helfen, unerlässlich. Das Rennen um die Zukunft der gigantischen Meeresströmungen ist mehr als ein wissenschaftlicher Wettlauf – es ist ein Kampf um das Wissen, das unsere Lebensgrundlagen sichern kann.

Die nächsten Forschungsexpeditionen, verbesserte Überwachungsnetze und die Integration neuer Daten in Klima- und Ozeanmodelle werden entscheidend sein, um das Schicksal der AMOC zu entschlüsseln und die Weichen für eine nachhaltige Zukunft zu stellen.