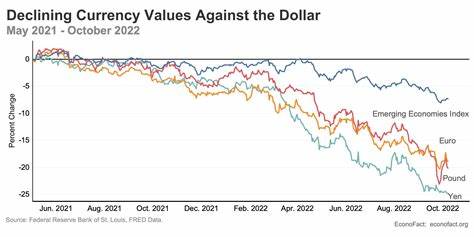

Der US-Dollar galt über Jahrzehnte hinweg als die unangefochtene Leitwährung der Welt. Er sicherte den Amerikanern nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern ermöglichte es ihnen, Waren und Dienstleistungen weit über die eigenen Grenzen hinaus zu konsumieren. Doch die vermeintliche Stärke des Dollars hat auch Schattenseiten – wirtschaftliche Ungleichgewichte, eine erdrückende Staatsverschuldung und gesellschaftliche Probleme, die längst übersehen wurden. Diese Herausforderungen führen zu immer lauteren Diskussionen über das mögliche Ende der Ära des „König Dollars“ und eröffnen gleichzeitig die Perspektive für eine künftige, gemeinsame Weltwährung, die das globale Finanzsystem grundlegend verändern könnte. Der Dollar ist mehr als nur eine Währung; er ist das Rückgrat des internationalen Handelssystems.

Länder legen große Mengen an US-Staatsanleihen an, um ihre eigenen Währungen zu stabilisieren und internationalen Handel zu sichern. Doch diese zentrale Rolle bringt für die USA auch erhebliche Verpflichtungen mit sich. Der amerikanische Staat trägt einen unverhältnismäßig hohen finanziellen und militärischen Aufwand, um die globale Ordnung aufrechtzuerhalten, die dem Dollar seine Dominanz verleiht. Sicherheitspartnerschaften und internationale Organisationen wie die Welthandelsorganisation (WTO) sind Teil dieses komplizierten Geflechts aus Abhängigkeiten und Verpflichtungen. Einer der Hauptkritikpunkte am System ist die übermäßige Staatsverschuldung der USA, die vor allem durch das Verlangen entsteht, den Dollar als globale Reservewährung zu sichern.

Diese Verschuldung finanziert nicht nur den hohen Militärhaushalt, sondern auch das enorme Defizit im Außenhandel, da die Amerikaner mehr importieren als exportieren. Gleichzeitig führt ein überbewerteter Dollar zu Wettbewerbsnachteilen für viele heimische Industrien, insbesondere im produzierenden Gewerbe und im Mittelstand. Diese ökonomischen Belastungen spiegeln sich auch in der zunehmenden sozialen Spaltung und sinkenden Lebensqualität vieler US-Bürger wider. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme der USA sind eng mit dem Status des Dollars als Weltleitwährung verknüpft. In den letzten Jahrzehnten hat sich eine Konzentration von Wohlstand auf wenige Sektoren und Regionen, vor allem an den Küsten, gezeigt, während der sogenannte „Middle America“, das Herz der industriellen Fertigung, wirtschaftlich schwächelt.

Gleichzeitig nehmen soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit, zunehmende Abhängigkeit von subventionierten Dienstleistungen oder sogar die Opioid-Krise zu. Diese Entwicklung führt zu einer demoralisierenden Perspektive für viele Amerikaner, deren Lebenserwartung stagniert oder sogar sinkt. Vor diesem Hintergrund haben führende Wirtschaftsexperten und politische Berater neue Vorschläge entwickelt, um die Struktur der globalen Wirtschaft und das internationale Währungssystem zu reformieren. Ein prominentes Konzept ist die Schaffung einer neuen globalen Reservewährung, die nicht mehr auf einer einzelnen Nation basiert, sondern aus einem Korb verschiedener stabiler Währungen zusammengesetzt wird. Diese Konstruktion erinnert an frühere Versuche wie die Kryptowährung „Libra“ von Meta, welche jedoch an regulatorischen und praktischen Herausforderungen scheiterte.

Eine solche gemeinsame Währung könnte dazu dienen, die Dominanz des US-Dollars zu relativieren. Dabei wäre es notwendig, internationale Staatsverschuldungen zukünftig in dieser Währung zu emittieren. Das würde die Abhängigkeiten des internationalen Finanzmarkts verringern und den Druck auf den Dollar sowie die amerikanische Wirtschaft mindern. Teilnehmende Nationen könnten von einem ausgewogeneren Wechselkurs profitieren und damit die Voraussetzungen für eine fairere globale Handelsordnung schaffen. Die Idee einer globalen Währung erfordert jedoch tiefgreifende politische und ökonomische Kooperation.

Vor allem die Industrieländer müssten bereit sein, ihre Sozial- und Militärausgaben neu zu definieren und möglicherweise an Haushaltszielen zu arbeiten, die auf langfristige Stabilität und nachhaltige Investitionen ausgelegt sind. Die deutsche und weitere europäische Regierungen stehen hierbei vor der Herausforderung, ihr eigenes Verhältnis zu Verteidigungsausgaben und Steuerfinanzierung neu zu gestalten. Nur so könnte die internationale Glaubwürdigkeit und Stabilität eines solchen Währungssystems gewährleistet werden. Die USA selbst stehen an einem Scheideweg. Ein Rückgang der Dollardominanz bedeutet keineswegs einen vollständigen Machtverlust, sondern vielmehr eine Chance, die wirtschaftlichen Grundlagen zu erneuern.

Die Rückkehr zur produzierenden Industrie gestaltet sich jedoch schwierig. Der Verlust qualifizierter Arbeitskräfte und der Abwanderung von Fabriken in Länder mit niedrigeren Produktionskosten wie Indien machen diese Aufgabe komplex und teuer. Technologiekonzerne wie Apple stehen beispielhaft vor der Herausforderung, qualifizierte Fachkräfte zu finden und gleichzeitig kosteneffiziente Produktionsketten aufrechtzuerhalten – Faktoren, die eine schnelle Rückverlagerung in die USA erschweren. Die Handelsbeziehungen müssten sich ebenfalls wandeln. Ein neues globales Währungssystem sollte auf echten, wechselseitigen Handelsabkommen basieren, die faire Rahmenbedingungen schaffen und den Protektionismus zurückdrängen.

Regionale Kooperationen in Nordamerika, Europa, Asien und dem pazifischen Raum könnten als Fundament für diese neue Ordnung dienen. Gleichzeitig bleibt jedoch das Verhältnis zwischen den USA und China ein entscheidender Faktor. Aufgrund der tiefgreifenden Differenzen in politischen Systemen und wirtschaftlichen Interessen erscheint eine umfassende Entkopplung unausweichlich. Hohe Zölle und andere Handelshemmnisse dürften weiterhin eine wichtige Rolle spielen, um wirtschaftliche und sicherheitspolitische Risiken einzudämmen. Die Umwandlung des globalen Finanzsystems hin zu einer neuen, gemeinsamen Weltwährung wäre ein ambitioniertes Projekt, das weit über ökonomische Größenordnungen hinausgeht.

Es betrifft das Vertrauen der Menschen in die Stabilität von Währungen, die Souveränität von Staaten und die Zukunft der globalen Zusammenarbeit. In einer multipolaren Weltordnung, in der kein Land mehr allein die Spielregeln bestimmen kann, könnte eine solche Währung ein Symbol für gemeinsamen Wohlstand und Stabilität sein. Die Herausforderung besteht darin, diesen Wandel friedlich, transparent und für alle Beteiligten vorteilhaft zu gestalten. Die Gefahr von Handelskonflikten, Währungskriegen und geopolitischen Spannungen bleibt bestehen, wenn einseitige oder aggressive Maßnahmen dominieren. Nur durch Kompromisse, innovative Finanzarchitekturen und eine Verpflichtung zu internationalem Dialog kann der mögliche Niedergang des 'König Dollars' tatsächlich eine neue Ära einläuten – eine Ära einer echten, international abgestimmten Leitwährung, die die Zukunft der Weltwirtschaft nachhaltig prägen könnte.

Insgesamt zeigt sich, dass die Zeit reif ist für eine Neubewertung des internationalen Währungssystems. Die Dominanz des US-Dollars ist kein festes Naturgesetz, sondern das Produkt historischer Umstände und politischer Entscheidungen. Ein weiser und ausgewogener Übergang zu einer neuen globalen Währung könnte langfristig zu einer gerechteren Verteilung von Ressourcen, mehr wirtschaftlicher Stabilität und einem kooperativeren internationalen Umfeld führen. Für die beteiligten Nationen und ihre Bürger eröffnet sich damit nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein gesellschaftliches Potenzial, das weit über den reinen Geldverkehr hinausgeht.