Das Wettbewerbsrecht befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt. Die rasante Entwicklung neuer Technologien, die Verschmelzung von digitalen, physischen und biologischen Märkten sowie die zunehmend komplexen Eigentums- und Innovationsstrukturen verlangen nach einer Anpassung der bisherigen Kontrollmechanismen. Innerhalb dieses Kontextes gewinnt ein innovativer Vorschlag besondere Aufmerksamkeit: die Einrichtung von „VCs-in-Residence“ – also Venture Capitals, die als beratende Experten für Kartellbehörden fungieren. Dieser innovative Ansatz wird von Sean Norick Long vorgeschlagen und ist insbesondere im Zusammenhang mit Senator J.D.

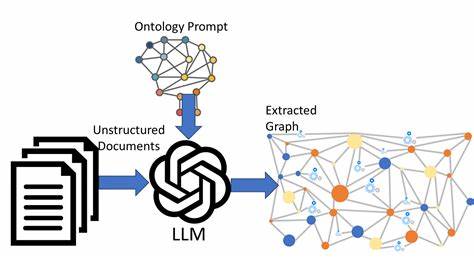

Vance von Ohio relevant. Vance selbst, der über Erfahrung als Risikokapitalgeber verfügt, verbindet in seiner Vision traditionelles Wettbewerbsschutzrecht mit den Erkenntnissen der Startup- und Innovationsszene und könnte so entscheidend die Antitrust-Landschaft der USA prägen. In der Vergangenheit haben Kartellbehörden vor allem auf Wirtschaftsökonomen und Juristen gesetzt, um wettbewerbsrechtliche Sachverhalte zu analysieren. Diese Fachkräfte verfügen unbestreitbar über fundiertes Wissen, das jedoch häufig an seine Grenzen stößt, wenn es darum geht, den disruptiven Charakter neuer Technologien zu verstehen oder die zerstörerischen Potenziale von aufkommenden Wettbewerbern einzuschätzen. Durch technische Experten wurde zumindest teilweise schon nachgebessert – etwa durch die Integration von Chief Technologists oder speziellen Technologie-Büros bei der Federal Trade Commission (FTC) und im Justizministerium (DOJ).

Doch diese Maßnahme reicht nicht aus, um die Innovationsdynamiken in digitalen und gewerblichen Märkten umfassend abzubilden. Hier setzen die „VCs-in-Residence“ an. Risikokapitalgeber haben über Jahrzehnte bewiesen, dass sie ein feines Gespür für vielversprechende Technologien, talentierte Gründer und potenzielle Marktveränderungen besitzen. Sie investieren nicht ohne Grund frühzeitig in Bereiche wie Biotechnologie, Künstliche Intelligenz, Blockchain oder Quantencomputing, lange bevor diese Märkte vollständig ausgeprägt sind. Das klassische Wettbewerbsrecht tut sich jedoch schwer, „zukünftigen Wettbewerb“ oder „potenzielle Konkurrenten“ zu definieren und zu schützen, da hierbei Unsicherheiten über die Marktentwicklung eine große Rolle spielen.

Juristische Streitfälle wie die Übernahme von Instagram durch Facebook oder die Grail-Illumina-Fusion zeigen die Herausforderungen bei der Bewertung neuer Technologien und der potenziellen Marktmacht von Playern, die sich noch in einem embryonalen Stadium befinden. Die Unterscheidung zwischen „naszentem Wettbewerb“ und bestehenden Märkten ist oft verworren. Experten wie Paul Denis und Debbie Feinstein räumen offen ein, dass selbst sie Schwierigkeiten haben, klare Grenzen zu ziehen. Dadurch entstehen rechtliche Grauzonen, die von etablierten Unternehmen ausgenutzt werden können, um Konkurrenten frühzeitig aus dem Markt zu drängen. Gleichzeitig hindert die Unsicherheit viele Investoren daran, Startups mit disruptivem Potenzial ausreichend zu finanzieren.

Ein intelligenter Dialog zwischen Kartellbehörden und Risikokapitalgebern könnte daher nicht nur frühzeitige Warnhinweise für wettbewerbsgefährdende Entwicklungen liefern, sondern auch eine feingliedrigere und innovationsfreundlichere Regulierung ermöglichen. Senator J.D. Vance formulierte es prägnant, als er auf einer Veranstaltung von Y Combinator betonte, dass die USA die Freiheit von einer Monopolherrschaft erkämpften und keinesfalls erlauben sollten, dass private Monopole diese Freiheit ersetzen. Gleichzeitig erkannte er als ehemaliger VC, wie schwer es für Startups ist, in von Giganten wie Facebook dominierten Märkten Fuß zu fassen, selbst wenn ihre Ideen radikal innovativ sind.

Dieses Verständnis schlägt die Brücke zwischen Perspektive eines Regulierers und eines Marktakteurs. Während Gerichte in jüngsten Fällen oftmals eine zu vereinfachte Perspektive einnahmen und die Zukunftstechnologien in binäre Kategorien einordneten – etwa als „hoch experimentell“ oder als „zukünftig milliardenschwer“ –, sind VCs dazu in der Lage, viel subtiler über Chancen, Risiken und Entwicklungspfade zu urteilen. Ihr Erfahrungswissen aus unzähligen Investitionsentscheidungen und Marktentwicklungen erlaubt ein nuancierteres Abwägen als es rein ökonomische Modelle oder juristische Konstruktionen leisten können. Die US-amerikanischen Behörden sind bereits auf dem Weg, ihr Personal und ihre Expertise an die Herausforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen. Die Schaffung von Positionen wie dem Chief Technologist bei der FTC und dem Chief Technologie-Ökonom im DOJ sind wichtige Schritte, jedoch genügt dies allein nicht.

Der Vorschlag, feste „VCs-in-Residence“ zu etablieren, bietet eine kosteneffiziente und wirkungsvolle Möglichkeit, um frühzeitig disruptive Entwicklungen zu identifizieren und bei der Bewertung von Fusionen, Übernahmen und Wettbewerbsbeschränkungen einzubeziehen. Der frühzeitige Einbau risikobereiter Experten könnte es verhindern, dass Deals wie der Instagram-Kauf zu spät oder falsch beurteilt werden. Rückblickend hätte ein „VC-in-Residence“ beim damaligen Erwerb durch Facebook vielleicht frühzeitig geahnt, wie disruptiv eine kleine Foto-App mit wenigen Mitarbeitern sein kann. Natürliche Intangibles wie Markenwert, Vision, Talent und Produktpotenzial werden von VCs tagtäglich eingeschätzt – Aspekte, die Gerichte und Behörden oft schwer quantifizieren oder bewerten können. Ein weiterer Vorteil von „VCs-in-Residence“ besteht darin, dass sie als Gegengewicht zur bereits häufig kritisierten Nähe der Wettbewerbshüter zu etablierten Großunternehmen fungieren können.

Die Gefahr von „Capture“ durch Big Tech ist bekannt, da viele leitende Mitarbeiter der Kartellbehörden aus Konzernen oder Anwaltskanzleien mit engen Verbindungen zu Tech-Konzernen stammen. VCs hingegen unterstützen vor allem Startups und junge Firmen und fördern so einen breiteren und diversifizierteren Markt. Mit strengen Offenlegungs- und Interessenkonfliktregeln lässt sich zudem sicherstellen, dass die Unabhängigkeit gewahrt bleibt. Kritiker könnten argumentieren, dass Ad-hoc-Gespräche mit externen Experten ausreichen würden. Doch eine feste, sich regelmäßig austauschende Rolle fördert ein besseres Verständnis und kontinuierliche Aktualisierung von Wissensbeständen.

Gerade die schnelle Veränderung der Technologielandschaft erfordert dauerhafte Expertise, die nicht durch sporadische Beratung abgedeckt werden kann. Insgesamt könnte der Ansatz der „VCs-in-Residence“ den Wettbewerbsbehörden helfen, ihr Instrumentarium derart zu erweitern, dass es die komplexen Realitäten zukünftiger Märkte besser abbildet. Die Balance zwischen einem robusten Schutz vor Monopolen und einer innovationsfreundlichen Politik, die Gründer und Investoren nicht entmutigt, wäre so besser zu realisieren. J.D.

Vance hat mit seinem erkenntnisreichen Plädoyer den Startschuss für eine neue Ära des Antitrust-Wettbewerbs gesetzt – eine Ära, in der Risikokapital und Wettbewerbsschutz Hand in Hand gehen, um den amerikanischen Wirtschaftsraum fit für das 21. Jahrhundert zu machen. Die Zukunft erfordert eine ganzheitlichere Herangehensweise, die die Grenzen zwischen Recht, Ökonomie, Technologie und Investition aufweicht. Die „VCs-in-Residence“ könnten zum Kernstück einer solchen integrativen Strategie werden und zu einem bleibenden Erbe für J.D.