Das eLife Modell steht aktuell im Fokus einer bedeutenden Veränderung, die sowohl die wissenschaftliche Verlagslandschaft als auch die Forschungsgemeinschaft maßgeblich beeinflusst. Am 12. November wurde bekanntgegeben, dass die wissenschaftliche Zeitschrift eLife von der Science Citation Index Expanded (SCIE) des Web of Science ausgeschlossen wird. Diese Entscheidung bedeutet unter anderem, dass eLife in der kommenden Aktualisierung im Juni 2025 keinen Journal Impact Factor (JIF) erhält, eine Metrik, die lange Zeit als Referenzmaßstab zur Bewertung von Fachjournalen und deren wissenschaftlichem Einfluss galt. Der Impact Factor wird vom kommerziellen Anbieter Clarivate vergeben und ist seit Jahrzehnten ein dominierendes Bewertungsinstrument im wissenschaftlichen System.

Trotz seiner hohen Bekanntheit ist diese Kennzahl jedoch immer wieder Gegenstand intensiver Kritik. Viele Experten weisen darauf hin, dass der Impact Factor oft falsch interpretiert und missbraucht wird. Er sagt wenig über die Qualität einzelner Forschungsarbeiten aus, sondern stellt eher eine Durchschnittswertermittlung für ein Journal dar, die nicht notwendigerweise auf einzelne Artikel übertragbar ist. In diesem Kontext positioniert sich eLife bewusst gegen die traditionelle Metrik als alleinigem Maßstab und setzt stattdessen auf eine innovative, transparente und differenzierte Form der Forschungsevaluation. Das eLife Modell basiert auf einer umfassenden Begutachtung und Bewertung von Forschungsarbeiten, die über eine simple Annahme oder Ablehnung hinausgeht.

Es stellt öffentliche Begutachtungen in den Vordergrund und nutzt kontrollierte Vokabulare, um die Bedeutung der Forschungsergebnisse sowie die Stärke der Evidenz differenziert darzustellen. Dabei werden nicht nur die Stärken eines Artikels hervorgehoben, sondern auch seine Schwächen offen kommuniziert. Der Ansatz zielt darauf ab, wissenschaftliche Diskussionen transparenter und nachvollziehbarer zu machen, indem eine kontextreiche Informationsbasis für Leser und andere Forschende geschaffen wird. Der Ausschluss aus dem SCIE-Index bedeutet, dass eLife künftig nur noch teilweise im Emerging Sources Citation Index (ESCI) vertreten sein wird, sofern ein selektiver Feed von Artikeln übermittelt wird, der nur solche Werke enthält, die in den eLife Assessments als „solid“ oder besser bewertet wurden. Arbeiten, die als „unzureichend“ oder „unvollständig“ eingestuft werden, würden dabei ausgeschlossen.

Diese Veränderung hat zur Folge, dass eLife keinen Impact Factor mehr erhält, obwohl die enthaltenen Artikel von Web of Science als wissenschaftlich solide anerkannt sind und trotz der Tatsache, dass solche Artikel andernorts ebenfalls in SCIE-indexierten Zeitschriften erscheinen können. Seit dem 23. Oktober, dem Tag an dem eLife vorläufig im Index „on hold“ gesetzt wurde, haben die Herausgeber eine intensive Rückkopplung mit der Forschungscommunity, Förderern und Institutionen gesucht. Die Resonanz aus über 100 Institutionen weltweit zeigt, dass mehr als 95 Prozent der Befragten weiterhin eLife-Publikationen in ihrer Forschungsbewertung berücksichtigen, auch ohne den Impact Factor. Dies unterstreicht die wachsende Bewegung weg von journalbasierten Metriken hin zu qualitativeren, aussagekräftigeren Bewertungsmethoden.

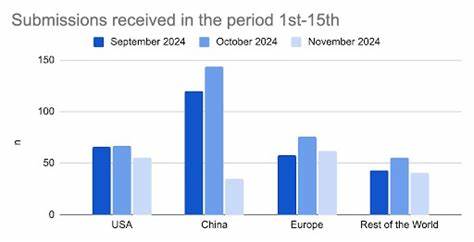

Die Auswirkungen auf das Einreichungsverhalten von Forschern sind differenziert. Während in China, einem Land mit traditionell starker Orientierung am Impact Factor, ein merklicher Rückgang der Einreichungen verzeichnet wurde, bleiben die Einreichungen aus vielen anderen Regionen stabil oder nehmen sogar zu. Länder wie das Vereinigte Königreich zeigen etwa einen Zuwachs, und auch aus Ländern wie Italien, in denen der Impact Factor weiterhin eine bedeutende Rolle spielt, werden nach wie vor zahlreiche Manuskripte eingereicht. Dies deutet auf eine gewisse Resilienz und Vertrauen in das eLife Modell hin, das zunehmend als ernsthafte Alternative zur etablierten Praxis verstanden wird. Trotz der Veränderungen ist die Qualität der eingereichten Beiträge unverändert hoch geblieben.

Die Anzahl der Manuskripte, die zur Begutachtung ausgewählt werden, ist stabil geblieben, was auf eine konstante oder sogar verbesserte Attraktivität der Plattform eLife hindeutet. eLife setzt weiterhin auf öffentliche Peer Reviews, die es Autoren ermöglichen, ihre Manuskripte vor der endgültigen Veröffentlichung zu überarbeiten. Über 96 Prozent der Autoren überarbeiten ihre eingereichten Preprints basierend auf dem Feedback der Gutachter, was die Stärke des Modells bei der Qualitätssicherung unterstreicht. Die Entscheidung von Clarivate, eLife teilweise in den ESCI aufzunehmen und den Ausschluss aus dem SCIE zu vollziehen, ist aus Sicht von eLife weniger ein Verlust, sondern vielmehr eine Chance, das bestehende System infrage zu stellen und neue Standards in der wissenschaftlichen Bewertung zu etablieren. Der Verlag betont, dass der Impact Factor als alleiniges Qualitätskriterium nicht nur unzureichend, sondern auch problematisch ist, da er den Forschungsdiskurs vereinfacht und wichtige Nuancen unberücksichtigt lässt.

eLife arbeitet deshalb intensiv daran, die wissenschaftliche Publikationslandschaft langfristig transparenter und verantwortungsvoller zu gestalten. Ein zentrales Ziel ist die Förderung eines Kulturwandels, in dem Forschende und Institutionen sich zunehmend von fixen Metriken lösen und stattdessen auf eine kontextbasierte, vielschichtige Analyse wissenschaftlicher Leistungen setzen. Dabei kooperiert eLife mit internationalen Initiativen wie der Declaration on Research Assessment (DORA), der Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) und der Barcelona Declaration, die ähnliche Ziele verfolgen. Die weiteren Schritte von eLife umfassen sowohl die kontinuierliche Entwicklung und Anpassung des eLife Modells unter Berücksichtigung des Feedbacks der Community als auch die Förderung der Übernahme ähnlicher Konzepte durch andere Verlage und Organisationen. Neben der sorgfältigen Beobachtung der Auswirkungen der Web of Science Entscheidung steht die Stärkung nachhaltiger, fairer und qualitativ hochwertiger Forschungsveröffentlichungen im Vordergrund.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Veränderungen im Indexierungsstatus von eLife bei Web of Science eine notwendige Debatte über die Bewertung von Wissenschaft anstoßen. Während der Ausschluss aus einem etablierten Index für viele eine Herausforderung darstellt, bietet er auch eine Chance zur Erneuerung und zur Abkehr von anachronistischen Bewertungsmechanismen. eLife positioniert sich dabei als Vorreiter und Impulsgeber für eine zukunftsfähige Wissenschaftskommunikation, die Qualität, Transparenz und Verantwortung über einfache quantitative Metriken stellt. Die Reaktionen aus der Forschungscommunity und die fortdauernde Unterstützung von bedeutenden Förderorganisationen belegen, dass der Wunsch nach Veränderung im Bewertungssystem wächst. Dies ist ein ermutigendes Zeichen dafür, dass wissenschaftliche Exzellenz künftig nicht mehr allein an einem einzelnen Zahlenwert gemessen wird, sondern vielschichtiger und gerechter bewertet werden kann.

eLife trägt mit seinem Modell zu diesem Wandel bei und signalisiert, dass eine bessere und gerechtere Wissenschaftskommunikation möglich ist.