In der heutigen digitalen Welt gewinnt der Schutz von Daten und die Kontrolle über Zugriffsrechte immer größere Bedeutung. Unternehmen benötigen Systeme, die nicht nur flexibel genug sind, um unterschiedliche Anforderungen abzubilden, sondern auch skalierbar genug, um mit wachsendem Datenvolumen und Benutzerzahlen Schritt zu halten. Genau an diesem Punkt setzt Googles Zanzibar-System an, das 2019 erstmals in einem wegweisenden Forschungsbericht vorgestellt wurde und seither für viel Aufmerksamkeit in der IT- und Entwickler-Community sorgt. Zanzibar steht für ein innovatives, globales Autorisierungssystem, das vor allem durch seine Kombination aus Flexibilität, Skalierbarkeit und strengen Konsistenzgarantien heraussticht. Mit dieser Lösung adressiert Google eigene komplexe Anforderungen, die sich aus der Vielzahl an Diensten und der internationalen Verteilung der Infrastruktur ergeben.

Doch warum hat Zanzibar einen so großen Einfluss auf die Welt der Zugriffskontrolle und wie funktionieren die dahinterliegenden Konzepte im Detail? Zudem beschäftigt die Branche, wie die Anwendungen, die von Zanzibar inspiriert sind, sich positionieren und welche Herausforderungen bei der Umsetzung bestehen. Googles Motivation bei der Entwicklung von Zanzibar lag darin, ein langfristig robustes und global konsistentes Autorisierungsmodell zu schaffen, das auch bei extrem hohen Zugriffszahlen zuverlässig funktioniert. Unternehmen wie Google benötigen Systeme, die Zugriffsrechte dynamisch verwalten können – von einfachen Dokumentenrechten bis hin zu komplexen, verschachtelten Nutzergruppen. Dabei sollte das Modell flexibel sein, sodass es nicht an bestimmte Formate von Nutzer-IDs oder Organisationsstrukturen gebunden ist. Genau diese Flexibilität macht Zanzibar so besonders: Es definiert ein Abstraktionsmodell, das Objekte, Nutzer, sogenannte Namensräume und komplexe Gruppenzusammenhänge in sogenannten Usersets abbildet.

Die Kernidee basiert auf sogenannten Tupeln, einer Dreierkombination aus Objekt, Relation und dem Nutzer oder User-Set. Dieses Prinzip ermöglicht eine klare, aber dennoch sehr anpassungsfähige Definition von Zugriffsregeln. Der Autorisierungscode selbst kann dank einer ausgereiften Konfigurationssprache sehr übersichtlich gestaltet werden. Dadurch lassen sich Besitzverhältnisse, Bearbeiter- oder Betrachter-Rollen definiert und auch komplexere Beziehungen, wie das Vererben von Zugriffsrechten zwischen Gruppen und einzelnen Accounts, einfach abbilden. Ein wichtiges Merkmal ist, dass das System keine starren Annahmen über den Aufbau von Benutzergruppen trifft.

So können Entwickler eigene Strukturen definieren, ohne durch das System eingeschränkt zu werden. Diese Offenheit ist für viele Unternehmen ein schlagkräftiges Argument, sich mit diesem Modell auseinanderzusetzen. Neben der anwendungsfreundlichen Modellierung stellt die technische Umsetzung von Zanzibar das System vor große Herausforderungen. Da Googles Dienste weltweit verteilt sind, musste eine Lösung gefunden werden, die sowohl die Skalierbarkeit als auch Konsistenz gewährleistet – damit es nicht zu widersprüchlichen Zugriffsentscheidungen kommt. Hierfür nutzt Zanzibar Spanner, Googles global verteilte Datenbank, welche durch die Kombination von atomaren Uhren und GPS-Signalen präzise Zeitstempel verwalten kann.

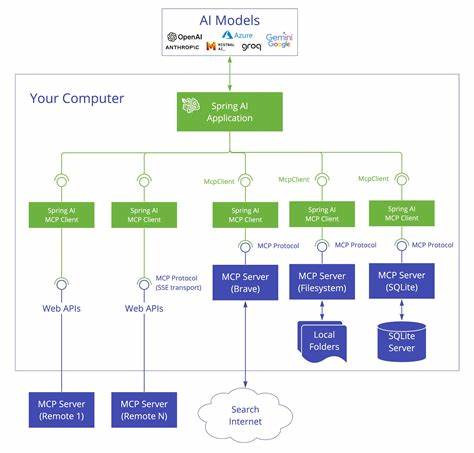

Diese sogenannte TrueTime-Technologie ermöglicht es, Anfragen so zu koordinieren, dass Clients stets eine konsistente Sicht auf ihre Zugriffsrechte erhalten, ohne dabei auf veraltete Informationen zuzugreifen. Der Autorisierungs-Token, der im System als „Zookie“ bezeichnet wird, spielt eine zentrale Rolle bei dieser Synchronisation. Er gibt an, zu welchem Zeitpunkt die abgefragten Rechte gültig sind, was insbesondere bei häufigen Zugriffsanfragen an die gleichen Objekte die Performance deutlich verbessert und Konsistenz sicherstellt. Ein weiterer technischer Aspekt ist die Architektur von Zanzibar, die auf einer verteilten Serverlandschaft basiert. Es gibt spezialisierte Server, wie die sogenannten aclservers für Zugriffskontrolle, watchservers zur Überwachung von Änderungen und eine Indizierungskomponente namens Leopard, die eine effiziente Speicherung und Abfrage von Nutzermengen ermöglicht.

Auch den Herausforderungen von sogenannten Hotspots – Objekten, auf die viele Nutzer gleichzeitig zugreifen – begegnet das System mit intelligentem Caching und lastbalancierten Shardings. Dieses Design macht Zanzibar in der Lage, enorme Lasten zu tragen und gleichzeitig schnelle, korrekte Autorisierungsentscheidungen zu liefern. Der Einfluss von Zanzibar geht mittlerweile weit über Google hinaus. Durch die Popularität des ursprünglichen Forschungspapiers haben zahlreiche Unternehmen begonnen, ähnliche Systeme zu entwickeln oder Produkte zu vermarkten, die von Zanzibar inspiriert sind. Zu den bekanntesten zählen WorkOS FGA, Authzed, Auth0 FGA und Ory.

Auch im Open-Source-Bereich gibt es Projekte wie Ory Keto, Warrant, SpiceDB, Permify und OpenFGA, die unterschiedliche Teile des Konzepts umsetzen. Dabei variieren die Implementierungen hinsichtlich der Beibehaltung der ursprünglichen Ideen – beispielsweise implementieren nicht alle zookie-ähnliche Konzepte oder bieten eine ähnliche Skalierbarkeit und Konsistenz. Einige verfolgen eher den Ansatz, die zugrundeliegende API-Oberfläche bereitzustellen, um Entwicklern eine flexible Autorisierung zu ermöglichen, verzichten dabei jedoch auf Teile der komplexen Infrastruktur oder der synchronen Datenhaltung. Diese Vielfalt zeigt, dass unterschiedliche Unternehmen und Entwicklergruppen die Balance zwischen Skalierbarkeit, Komplexität und praktischem Nutzen unterschiedlich gewichten. Für manche Anwendungen ist ein komplexes verteiltes System mit Milliarden von Tupeln notwendig, während andere mit einer leichteren, weniger anspruchsvollen Lösung besser bedient sind.

Insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen oder Projekte, die nicht die gigantische Verteilung einer Google-Infrastruktur benötigen, profitieren von vereinfachten, leichtgewichtigen Systemen, welche eine ähnliche API und Flexibilität bieten, aber einfacher einzusetzen und zu warten sind. Für viele ist auch die Option attraktiv, Autorisierung als Managed-Service zu beziehen, um sich nicht selbst um die komplexe Infrastruktur kümmern zu müssen. Die Debatte um die echten Zanzibar-Konzepte versus Zanzibar-inspirierte Produkte ist auch deswegen spannend, weil die eigentliche Innovation oft im Hintergrund stattfindet: Wer die Zugriffsregeln modelliert, kann theoretisch auf ähnliche Weise wie Zanzibar vorgehen, aber wer das sehr umfangreiche Thema der globalen, verteilten Konsistenz im großen Maßstab löst, bringt den echten technologischen Sprung. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn Anwendungen mit Milliarden von Anfragen pro Tag reagieren müssen, wie bei Google selbst. Das Konzept der Zookies als synchrone Token ist eine Lösung, die wenig andere Systeme bisher nachgebildet haben – hier offenbaren sich die tiefgehenden Herausforderungen verteilter Zugriffskontrolle.

Für Entwickler und IT-Architekten bietet Zanzibar daher eine wichtige Inspirationsquelle, um über die Grenzen bisheriger Systeme nachzudenken und neue Ansätze für Relation-basierte Zugriffskontrolle in ihre Produkte zu integrieren. Die abstrakte Modellierung von Nutzern, Gruppen und Objekten in Kombination mit einer klaren, aber mächtigen Konfigurationssprache ermöglicht eine modular erweiterbare Zugriffssteuerung, die sich an verschiedenste Anwendungsfälle anpassen lässt. Dies führt zu besser wartbaren Systemen und besserem Schutz vor ungewolltem Zugriff. Insgesamt steht Zanzibar für eine neue Generation von Autorisierungssystemen, die sowohl durch technische Innovation als auch durch konzeptionelle Klarheit überzeugen. Die Kombination aus einem mächtigen relationalen Modell, unterstützt von einem verteilten, konsistenten Datenbanksystem, macht es zum Vorreiter in der Welt der Zugriffskontrolle.