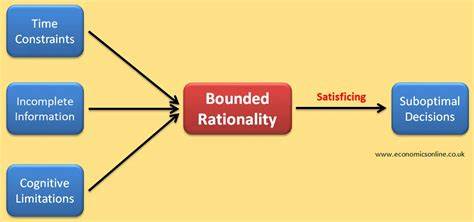

In der modernen Welt, die von einer Flut an Informationen, komplexen Herausforderungen und ständigem Zeitdruck geprägt ist, scheint es oft unmöglich, immer die perfekte Entscheidung zu treffen. Dieses Phänomen erklärt die Theorie der begrenzten Rationalität, die davon ausgeht, dass Menschen bei Entscheidungen nur eingeschränkt rational handeln können, weil ihre kognitiven Fähigkeiten beschränkt sind und sie häufig unter Zeitdruck und unvollständiger Information stehen. Anders als idealisierte Modelle, die davon ausgehen, dass Menschen immer rational und nutzenmaximierend entscheiden, zeigt die begrenzte Rationalität, dass wir in der Realität oft mit einer einfachen, „ausreichend guten“ Lösung, einem sogenannten Satisficing, zufrieden sind. Die Theorie entstand in den 1950er-Jahren durch den amerikanischen Wissenschaftler Herbert A. Simon, der damit gegen herkömmliche Annahmen in der Ökonomie und Entscheidungsfindung argumentierte.

Er bemerkte, dass Menschen mehr als „beschränkte Optimierer“ agieren, weil sie schlichtweg nicht die Kapazitäten besitzen, alle Alternativen umfassend zu prüfen. Diese Einsicht gilt heute als Grundpfeiler der Verhaltensökonomie, Psychologie und vieler anderer Disziplinen. Die Begrenzungen, die unser rationales Handeln einschränken, sind vielfältig. Zum einen steht nicht unbegrenzt Zeit für Entscheidungen zur Verfügung. Die Komplexität mancher Probleme ist so groß, dass ein vollständiges Abwägen aller Eventualitäten unmöglich ist.

Zum anderen ist das menschliche Gehirn in seiner Verarbeitungskapazität limitiert. Es kann nicht alle Informationen gleichzeitig aufnehmen, analysieren und bewerten. Zudem hat niemand perfekte oder vollständige Kenntnis über alle zur Verfügung stehenden Alternativen oder deren Konsequenzen. All diese Faktoren führen dazu, dass wir oft auf Heuristiken, also pragmatische Faustregeln und mentale Abkürzungen zurückgreifen, die zwar nicht immer zum optimalen Ergebnis führen, dafür aber schnell und ausreichend zuverlässig sind. Diese Heuristiken sind ein wichtiges Element innerhalb der Theorie der begrenzten Rationalität.

Sie helfen, die Komplexität zu reduzieren und schnellen Entscheidungen zu ermöglichen. Beispiele für solche mentalen Shortcuts sind das „Verfügbarkeitsheuristik“, bei der Menschen die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen anhand dessen beurteilen, wie leicht sie sich daran erinnern können, oder die „Repräsentativitätsheuristik“, bei der Entscheidungen auf Ähnlichkeiten zu bekannten Mustern basieren. Zwar sind solche Vereinfachungen nützlich, sie bergen aber auch die Gefahr von kognitiven Verzerrungen, die zu Fehlurteilen und suboptimalen Entscheidungen führen. Die begrenzte Rationalität wird insbesondere in der Wirtschaftswissenschaft kritisch betrachtet, da klassische Modelle oft von einem vollkommen rationalen „Homo oeconomicus“ ausgehen, der stets alle Alternativen durchrechnet, um den eigenen Nutzen zu maximieren. Die Realität jedoch widerspricht diesem Bild vehement.

Menschen handeln unter Unsicherheit und mit begrenzten Informationen, treffen oft intuitiv und emotional getriebene Entscheidungen. Dieses Verständnis hat weitreichende Konsequenzen für die Gestaltung von Märkten, das Marketing, die Organisationsführung und die Politik. So erlaubt die Annahme der begrenzten Rationalität realistischere Vorhersagen über menschliches Verhalten und liefert wertvolle Ansätze zur Verbesserung von Entscheidungsprozessen. Im Alltag begegnet uns begrenzte Rationalität ständig. Ein einfacher Fall ist die Entscheidung beim Einkauf: Häufig haben wir keine Zeit, alle Produkte zu vergleichen, deren Preise, Bewertungen und Inhaltsstoffe zu prüfen.

Stattdessen wählen wir oftmals ein Produkt „gut genug“, das unseren grundlegenden Anforderungen entspricht. Auch in sozialen oder politischen Kontexten zeigt sich die Begrenzung: Wähler verfügen nicht über die Kapazitäten oder Ressourcen, alle Programmpunkte und Kandidaten umfassend zu analysieren. Stattdessen nutzen sie Heuristiken wie die Parteizugehörigkeit oder populistische Parolen, um ihre Wahl zu treffen. Dies kann zu suboptimalen politischen Ergebnissen und verzerrter Repräsentation führen. In Unternehmen sind Führungskräfte von der Komplexität und dem Zeitdruck bei Entscheidungen besonders betroffen.

Ein CEO kann nicht alle Informationen über den Markt, die Wettbewerber und die interne Organisation vollständig erfassen und verarbeiten. In Stresssituationen neigen Entscheider deshalb dazu, auf bewährte Erfahrungen, Intuition und simple Regeln zurückzugreifen. Auch hier können Heuristiken helfen, das Entscheidungsproblem beherrschbar zu machen, bergen aber auch Risiken, falls wichtige Informationen übersehen werden. Moderne Ansätze in der Verhaltensökonomie und Entscheidungsforschung beschäftigen sich intensiv damit, wie man die Grenzen der Rationalität berücksichtigen und trotzdem effiziente Entscheidungen fördern kann. Ein wichtiger Bereich sind sogenannte „Nudges“, die Menschen beim Treffen ihrer Entscheidungen unterstützen, ohne ihnen die Wahlfreiheit einzuschränken.

Nudging nutzt Erkenntnisse über eingeschränkte Rationalität, um z.B. durch die Art der Informationsdarstellung oder durch Vorgabe von vorteilhaften Default-Optionen Entscheidungen in gesündere, nachhaltigere oder sozial erwünschte Richtungen zu lenken. Das bekannteste Beispiel ist die Einführung der Organspende per Opt-out-Verfahren, bei dem jeder automatisch als Spender gilt und sich aktiv abmelden muss, was zu deutlich mehr Spendern führt. Ein weiterer spannender Aspekt ist die Rolle der technologischen Entwicklung bei der Veränderung der Grenzen rationalen Handelns.

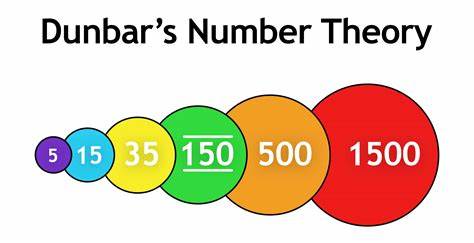

Fortschritte in künstlicher Intelligenz, Big Data und schneller Datenverarbeitung erweitern zunehmend die kognitiven Kapazitäten, die Menschen und Organisationen zur Verfügung stehen. Maschinen können große Datenmengen analysieren und optimale oder zumindest sehr gute Entscheidungen treffen, während Menschen weiterhin auf begrenzte Rationalität angewiesen sind. Dies wirkt sich auch auf Märkte, Politik und soziale Systeme aus und verändert Entscheidungsarchitekturen grundlegend. Die Idee der begrenzten Rationalität hat zudem Einfluss auf die Gestaltung von sozialen Netzwerken und kollektiven Entscheidungsprozessen. Studien zeigen, dass Individuen mit unterschiedlichen kognitiven Kapazitäten und Informationsständen Netzwerke bilden, die bestimmte Strukturen annehmen – beispielsweise skalierungsfreie Netzwerke, die in vielen sozialen und ökologischen Systemen beobachtet werden.

Die Art und Weise, wie Menschen Informationen verarbeiten und Austausch betreiben, hängt also eng mit ihrer begrenzten Rationalität zusammen und prägt das Gefüge ganzer Gesellschaften. Psychologisch betrachtet bringen die Erkenntnisse von Kahneman und Tversky wichtige Zusatzideen über die Natur der begrenzten Rationalität. Sie untersuchen, wie Emotionen, kognitive Verzerrungen und Framing-Effekte (also die Art, wie eine Entscheidungssituation präsentiert wird) das menschliche Urteilsvermögen beeinflussen. Dies ergänzt Simons Konzept, indem es zeigt, dass Menschen nicht nur durch kognitive Kapazitätsgrenzen eingeschränkt sind, sondern auch durch tief verwurzelte mentale Muster und emotionale Faktoren. Nicht zuletzt prägen die Konzepte der begrenzten Rationalität auch das Verständnis von Selbstkontrolle und altruistischem Verhalten.

Bounded Willpower beschreibt die Schwierigkeit vieler Menschen, langfristige Ziele gegen kurzfristige Versuchungen durchzusetzen – ein Phänomen, das bei Themen wie Finanzplanung, gesunder Lebensführung oder Umweltschutz entscheidend ist. Bounded Self-Interest hingegen erkennt an, dass Menschen nicht immer rein eigennützig handeln, sondern oft soziale Präferenzen wie Fairness, Kooperation oder Wohlwollen zeigen – allerdings mit gewissen Grenzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass begrenzte Rationalität ein Schlüsselkonzept ist, um menschliches Entscheidungsverhalten realitätsnah zu verstehen. Sie zeigt auf, dass perfekte Rationalität als Modell meist nicht praktikabel ist, weil natürliche Beschränkungen existieren, die uns dazu zwingen, mit Abkürzungen und befriedigenden Lösungen zu arbeiten. Gleichzeitig eröffnet sie Chancen, durch bewusst gestaltete Rahmenbedingungen, bessere Informationsaufbereitung und technologische Hilfsmittel Entscheidungsfindungen zu verbessern und so persönliches wie gesellschaftliches Handeln effektiver zu gestalten.

Die Integration von Erkenntnissen aus Wirtschaft, Psychologie, Informatik und Soziologie wird daher in Zukunft immer wichtiger, um in einer komplexen Welt kluge Entscheidungen treffen zu können.