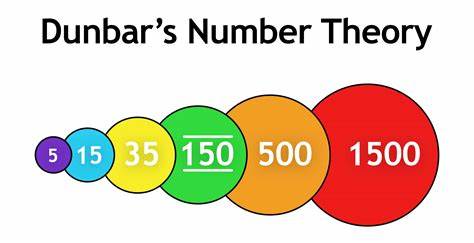

Die menschliche Fähigkeit, stabile soziale Beziehungen zu unterhalten, ist faszinierend und komplex zugleich. In den 1990er Jahren entwickelte der britische Anthropologe Robin Dunbar die Theorie von „Dunbars Zahl“, einer kognitiven Grenze für die Anzahl von Menschen, mit denen ein Individuum stabile soziale Beziehungen aufrechterhalten kann. Diese Zahl liegt bei etwa 150 Personen. Doch was bedeutet das genau, warum existiert diese Grenze und wie zeigt sich Dunbars Zahl in unserem heutigen Leben? Die Grundidee hinter Dunbars Zahl basiert auf einer beobachteten Korrelation zwischen der Größe des Neocortex im Gehirn von Primaten und der Größe ihrer sozialen Gruppen. Dunbar leitete daraus ab, dass bei Menschen aufgrund ihrer Gehirngröße eine durchschnittliche Gruppengröße von rund 150 sozial stabilen Kontakten realistisch ist.

Dabei versteht er unter stabilen sozialen Kontakten jene Beziehungen, in denen man weiß, wer die andere Person ist und wie diese in das Beziehungsgeflecht zwischen den anderen steht. Es geht also nicht nur um flüchtige Bekanntschaften, sondern um echte soziale Bindungen. Dunbar beschreibt die Zahl auch mit dem Bild, dass es etwa 150 Menschen seien, zu denen man ohne Scheu spontan zu einem Getränk in eine Bar gehen könnte, wenn man ihnen zufällig begegnet. Diese bildhafte Erklärung macht deutlich, dass es sich um einen sozialen Komfortraum handelt – eine Anzahl an Menschen, mit denen wir vertraut und verbunden sind. Interessant ist, dass Dunbar in seiner Theorie nicht nur aktuelle enge Freunde meint, sondern auch Personen am sozialen Rand wie ehemalige Kollegen oder alte Schulfreunde, mit denen man sich wieder annähern könnte.

Die Entstehung der Grenze von etwa 150 Personen hat evolutionäre Gründe. Frühe menschliche Gesellschaften lebten in kleinen Gruppen – etwa in Jäger-Sammler-Gemeinschaften – deren Überleben stark voneinander abhing. In diesen Gruppen war ein enger sozialer Zusammenhalt überlebenswichtig. Die kognitive Kapazität des Gehirns, insbesondere des Neocortex, bestimmt wie viele komplexe soziale Verbindungen eine Person verarbeiten, verwalten und pflegen kann. Je größer die Gruppe wird, desto aufwändiger wird das soziale Management und umso mehr Zeit muss in „soziale Pflege“ wie Gespräche oder gemeinsame Aktivitäten investiert werden.

Eine zentrale These Dunbars ist, dass Sprache sich als technische und energetisch effizientere Form des sozialen „Reinigungsrituals“ entwickelte – vergleichbar mit dem Sozialen Putzen bei Primaten. Menschliche Sprache ermöglichte es, Beziehungen aufrechtzuerhalten, ohne den physischen Aufwand von sozialer Pflege in Form von sozialer Berührung. Wer ohne Sprache hätte auskommen müssen, hätte womöglich fast die Hälfte seiner Zeit mit Pflege der sozialen Bindungen verbringen müssen – Zeit, die für die Entwicklung von Kultur und Technik verloren gegangen wäre. Dunbars Zahl findet vielfältige Anwendungen in der heutigen Anthropologie, Psychologie, Organisationsentwicklung und sogar modernen Technologien. Im sozialen Netzwerkmanagement ist die Zahl von besonderem Interesse.

Softwareentwickler, die Plattformen wie Facebook oder LinkedIn gestalten, nutzen Erkenntnisse über die optimale Größe sozialer Netzwerke, um die Nutzererfahrung zu verbessern. Studien zeigen, dass viele Nutzer eher stabile Beziehungen zwischen 100 und 200 Kontakten pflegen und größere Netzwerkgrößen oft weniger gepflegt werden. Auch in Unternehmen hat Dunbars Zahl Beachtung gefunden. Einige Firmenstrukturen orientieren sich an der Obergrenze von etwa 150 Mitarbeitenden pro organisatorischer Einheit, um effiziente und vertrauensvolle Kommunikation sicherzustellen. So wurde beispielsweise bei W.

L. Gore & Associates, dem Hersteller von Gore-Tex, festgestellt, dass Probleme in der Zusammenarbeit zunehmen, sobald eine Gruppe diese Zahl überschreitet. Kraft dieses Wissens werden Büros oft entsprechend in kleinere, autonom agierende Einheiten unterteilt. Andere Firmen nutzen das Konzept, um soziale Bindungen durch sogenannte „Familien“, „Dörfer“ oder „Stämme“ mit festgelegten Größen zu pflegen. Trotz der weiten Verbreitung von Dunbars Zahl gibt es auch Kritik.

Einige Studien haben gezeigt, dass die tatsächliche Größe sozialer Netzwerke bei Menschen variieren kann und die Zahl von 150 keineswegs als starre Grenze zu verstehen ist. Andere Forscher wie H. Russell Bernard ermittelten in verschiedenen Feldstudien höhere Maximalwerte für die Anzahl sozialer Kontakte, die Menschen effektiv pflegen können, bis zu knapp 290. Diese Abweichungen können durch unterschiedliche Methoden, kulturelle Kontexte oder individuelle Persönlichkeitsunterschiede erklärt werden. Darüber hinaus weisen Kritiker darauf hin, dass verschiedene tierische Gesellschaften komplexe soziale Strukturen auch bei kleineren Gehirnvolumina aufweisen, was darauf hindeuten könnte, dass nicht allein die Hirngröße, sondern auch Umwelteinflüsse, Ernährung und evolutionäre Anpassungen die Gruppengröße beeinflussen.

Beispielsweise leben manche Primatenarten in unterschiedlich großen Gruppen trotz ähnlicher Gehirngrößen, was den Einfluss von Faktoren wie Raubdruck und Nahrungsspezialisierung verdeutlicht. Dunbar selbst hat im Zuge dieser Auseinandersetzungen betont, dass die exakte Zahl nicht universell ist, sondern stark von gesellschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen abhängt. Die 150 sind als Mittelwert zu verstehen, der für bestimmte Gruppen mit hohem sozialen Zusammenhalt typisch ist – zum Beispiel Kleingruppen, eingespielte Jäger-Sammler-Gemeinschaften oder militärische Einheiten. Interessant ist auch die Anwendung von Dunbars Zahl im digitalen Zeitalter, etwa in Online-Communitys und Multiplayer-Online-Spielen. Hier wird beobachtet, dass auch virtuelle Netzwerke in der Regel nicht über dieses Größenmaß hinausgehen, wenn es darum geht, echte soziale Bindungen aufzubauen und zu unterhalten.

Selbst in hochgradig vernetzten Social Media-Umgebungen sind die aktiven, stabilen Freundschaften oft wesentlich kleiner als die Gesamtheit der Kontakte. Die psychologische Bedeutung dieser Grenze zeigt sich zudem in unserem sozialen Verhalten: Wir investieren die meiste Zeit und Aufmerksamkeit in einen kleinen inneren Kreis von etwa fünf Personen, oftmals engste Freunde und Familie. Daneben existiert ein weiterer erweiterter Kreis von circa 15 Menschen, mit denen wir intensivere Beziehungen pflegen. Die restlichen Kontakte im Umfeld liegen in abnehmender Intensität vor, wobei die Gesamtzahl meist nicht über 150 hinausgeht. Diese Erkenntnis hilft auch, soziale Dynamiken wie Gruppenkohäsion, Vertrauen und zwischenmenschliche Konflikte besser zu verstehen.

Kleinere Gruppen sind oft harmonischer, weil jeder jeden kennt und Beziehungen transparent sind. Wenn Gruppen wachsen, müssen formelle Regeln, hierarchische Strukturen und soziale Normen eingeführt werden, um Stabilität zu erhalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dunbars Zahl einen tiefen Einblick in die menschliche Sozialität liefert und gleichzeitig ein praktisches Werkzeug für das Verständnis moderner Gesellschaften, Organisationen und digitaler Netzwerke darstellt. Die kognitive Begrenzung sozialer Beziehungen ist biologisch verankert, wird aber durch kulturelle und technologische Entwicklungen beeinflusst. Wer diesen Zusammenhang versteht, kann sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Umfeld bessere Entscheidungen treffen, wenn es um den Aufbau und die Pflege sozialer Netzwerke geht.

Dies macht Dunbars Zahl zu einem wertvollen Konzept für Anthropologen, Psychologen, Führungskräfte und Entwickler sozialer Technologien gleichermaßen.

![Full Stack Starter: building from scratch without frameworks [CodeMic]](/images/8D81757E-F517-4BB6-B467-693B5F334124)