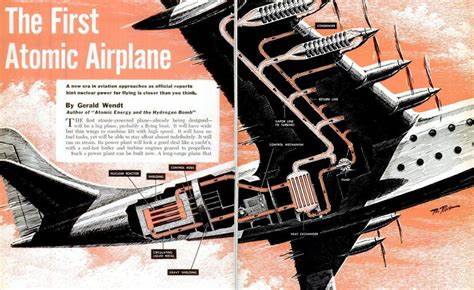

Die Vorstellung eines Atombombers – also eines Flugzeugs, das durch Kernenergie angetrieben wird – wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer faszinierenden Kombination aus Science-Fiction und militärischer Forschung. Besonders in der Nachkriegszeit, im Zeitalter des Kalten Krieges, beschäftigten sich Regierung, Militär und Wissenschaftler mit der Idee, dass ein solches Flugzeug praktisch unbegrenzte Reichweite und Flugzeit hätte, was entscheidende strategische Vorteile versprach. Doch der Weg zu einem funktionierenden nuklearbetriebenen Flugzeug war lang, komplex und voller Hindernisse – sowohl technischer als auch gesundheitlicher und politischer Natur. Das Konzept eines nuklearbetriebenen Flugzeugs ist keine Erfindung der modernen Ära: Schon der britische Schriftsteller H.

G. Wells thematisierte in seinem visionären Roman „The World Set Free“ von 1914 die Möglichkeit von Atomflugzeugen, Jahrzehnte bevor die Atomtechnologie praktisch umgesetzt wurde. Der wahre Wettlauf begann allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg, als die USA und die Sowjetunion sich im nuklearen Wettrüsten gegenüberstanden. Die frühen Forschungsarbeiten unter dem Banner „Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft“ (NEPA) starteten 1946 und wurden zunächst von Fairchild Engine and Airplane Corporation mit Unterstützung weiterer Industriepartner getragen. Die Vision war es, mit einem direkten Zyklus-Reaktor die Luft zu erhitzen, die dann mit enormer Energie durch die Turbine eines Triebwerks strömen sollte.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Triebwerken wird nicht klassisches Kerosin verbrannt, sondern die Luft wird direkt im Kernreaktor erhitzt. Das versprach eine enorme Treibstoffersparnis und theoretisch grenzenlose Flugzeiten. Die Forschung verlagerte sich zunächst auf das Testen verschiedener Reaktorkonzepte. Das sogenannte R-1 Reaktordesign war ein Wasser-moderierter Reaktor mit Brennstoffelementen, die mit Uranoxid und Nickel-Chrom-Legierungen verkleidet waren. Die Herausforderung hierbei war vor allem die enorme Strahlung und die damit verbundenen Abschirmungsprobleme.

Die ersten praktischen Tests, wie das Betreiben eines Triebwerks mit Kernenergie, fanden in den 1950er Jahren statt. Zu den zentralen Testsystemen gehörten die sogenannten Heat Transfer Reactor Experiments (HTREs). Die HTREs waren Reaktorfenster, in denen man das Verhalten der Brennelemente, Moderatoren und Abschirmungen untersuchte. Die HTRE 1 war ein Meilenstein, bei dem der direkte Luftkreislauf mit einem ersten nuklearbetriebenen Triebwerk umgesetzt wurde. Obwohl nur ein Versuchsträger, ein mobiler Reaktorkern in einem Wagenteststand, betrieben wurde, bewies diese Serie grundlegend die technische Machbarkeit.

Es flossen etwa 5000 Megawattstunden Wärmeenergie durch den Reaktor, überschritten damit die ursprünglichen Versuchsziele und lieferten umfangreiche Daten für das weitere Design. Das Problem Persists blieb allerdings weiterhin die Abschirmung. Hochaktive Kernenergieanlagen mit nur begrenztem Gewichtspolster an Bord eines Flugzeugs zu betreiben bedeutet ein intensives Ringen zwischen notwendiger Strahlenabschirmung, Materialgewicht und Flugfähigkeit. So wurde immer wieder versucht, neue Materialien mit hoher Neutronenabsorption bei geringem Gewicht zu finden. Berylliumoxid als Moderator und Leichtmetalle wie Lithiumhydrid für die Abschirmung spielten große Rollen.

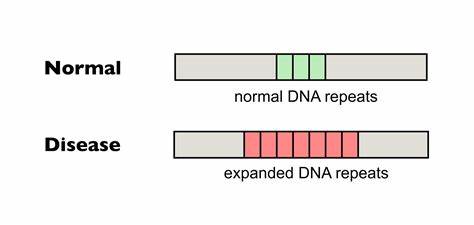

Eine besondere Herausforderung stellte sich zwischen „metallischen“ und „keramischen“ Brennstoffelementen dar: Während die ersten Reaktoren mit metallischem Brennstoff arbeiteten, waren keramische Brennstoffe – insbesondere solche auf Basis von Berylliumoxid mit eingebettetem Uranoxid – temperaturbeständiger und könnten höhere Leistung bringen. Doch deren Fertigung und mechanische Stabilität stellte absolute Weltneuheit dar. Die Forschung an diesen Brennstoffelementen umfasste jahrzehntelange Materialforschung, neue Fertigungsverfahren, Hochtemperaturbeschichtungen und intensive Prüfungen auf Thermomechanik sowie Strahlenbelastung. Eingebettete Materialien mussten extrem hohe Temperaturen, Druckbelastungen und Neutronenbeschuss über tausende Betriebsstunden aushalten. Neben den Brennstoffelementen wurden auch die Moderatoren wie Yttrium- und Zirkoniumhydrid entwickelt, um eine bessere Wärmeresistenz bei gleichzeitiger neutronenmoderierender Wirkung zu gewährleisten.

Zudem wurde großer Aufwand in präzise Fertigungstechniken wie Extrusion, Schleifen oder Beschichten gesteckt, die in den eigens hierfür eingerichteten Werkstätten und Reinräumen durchgeführt wurden. Für die Triebwerke selbst entwickelten General Electric und andere Unternehmen spezielle Reaktorturbinen – etwa das X-39 und das X-211 – die modifizierte konventionelle J47-Jettriebwerke waren, die anstatt chemischem Verbrennungsprozess die Kernwärme nutzten. Dabei mussten komplexe Systeme für Luftzufuhr, Strahlenschutz, Fernwartung und Sicherheitssteuerung entwickelt werden. Im Flugzeugdesign wurde schließlich das Convair NX-2-Konzept entwickelt. Dieses konnte mit bis zu 3 solcher Reaktortriebwerke ausgestattet werden.

Das Design basierte auf der Idee, die Reaktoren weit hinten im Flugzeugrumpf unterzubringen, mit geeigneter Abschirmung und Fernwartungsmöglichkeit, um die Piloten bzw. die Mannschaft bestmöglich zu schützen. Doch trotz aller Fortschritte wurden die Programme im Jahre 1961 nach beinahe 15 Jahren Forschung und Entwicklung eingestellt. Grund waren nicht zuletzt veränderte militärische Strategien: Die Entwicklung ballistischer Raketen, Atom-U-Boote und die Verbesserung konventioneller Jetflugzeuge machten den nuklearbetriebenen Langstreckenbomber zunehmend überflüssig. Darüber hinaus stellten technische und vor allem gesundheitliche Aspekte eine wichtige Hürde dar.

Die strahlungstechnischen Herausforderungen an Abschirmung und Sicherheit sowie die damit verbundene Komplexität und Gewichtszunahme waren enorme Probleme. Auch Umwelt- und Sicherheitsbedenken sprachen gegen die Praxis eines solchen Flugzeugs im regulären Betrieb. Nicht zuletzt eröffneten die umfangreichen Forschungsergebnisse im Bereich der Materialien und Kernreaktortechnik neue Anwendungsgebiete. Die entwickelten Hochtemperaturkeramiken, neue Moderator- und Brennstofftechnologien sowie das Estrichungs- und Beschichtungswissen flossen in zivile wie militärische Kernreaktordesigns und Luftfahrttechnik ein. Im Rückblick ist das Projekt des nuklearbetriebenen Flugzeugs ein herausragendes Beispiel für visionäre Forschung, die zu einem wichtigen technologischen Fundament wurde, auch wenn das ursprüngliche Ziel nie vollständig verwirklicht wurde.

Die während des Projekts erledigten Studien und Experimente zählen heute zum Goldstandard historischer Kernforschungsarbeiten und haben maßgeblich dazu beigetragen, die moderne Nukleartechnik in Luftfahrt und Energieerzeugung voranzutreiben. Das Erbe des „Atomic Airplane“ lebt somit weiter – nicht im Alltag der Luftfahrt, sondern in der DNA der Wissenschaft und Technologie, die den rasanten Fortschritt der Nachkriegsindustrie erst möglich gemacht hat. Und es bleibt ein faszinierendes Zeugnis des menschlichen Strebens, Wissenschaft und Technik zu nutzen, um Grenzen scheinbar Unmöglichen zu überwinden.