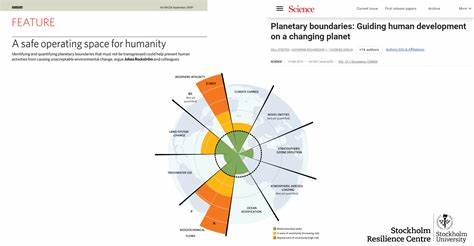

Die Menschheit steht vor einer der größten Herausforderungen ihrer Geschichte: Wie kann ein gutes Leben für alle Menschen gewährleistet werden, ohne die planetaren Grenzen zu überschreiten? Diese Grenzen sind natürliche ökologische Belastungsgrenzen, die, wenn sie überschritten werden, das empfindliche Gleichgewicht des Erd-Systems gefährden. In einer Welt mit über sieben Milliarden Menschen rückt die zentrale Frage in den Fokus, wie Grundbedürfnisse befriedigt und gleichzeitig ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen gewährleistet werden kann. Der Begriff „planetare Grenzen“ wurde als Konzept entwickelt, um die Belastungsgrenzen wichtigen Umweltprozesse wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Landnutzungsänderungen oder den Stickstoff- und Phosphorkreislauf sichtbar zu machen. Überschreitungen dieser Grenzen können irreversible Umweltschäden verursachen, die nicht nur das ökologische System belasten, sondern auch die Lebensqualität zukünftiger Generationen massiv einschränken. Gleichzeitig wächst der Anspruch an das individuelle und gesellschaftliche Wohlbefinden.

Ein gutes Leben bedeutet heute weit mehr als die reine Sicherstellung von Nahrung, Wasser und Unterkunft. Faktoren wie Zugang zu Bildung, sozialen Zusammenhalt, Gesundheit oder auch subjektive Zufriedenheit gewinnen immer stärker an Bedeutung. Doch die Verbindung zwischen sozialem Wohlstand und ökologischem Fußabdruck ist oft problematisch, denn höheres Wohlbefinden geht häufig mit steigendem Ressourcenverbrauch einher. Forschungsergebnisse zeigen, dass es bisher keine Nation auf der Welt geschafft hat, soziale Grundbedürfnisse für alle Menschen gerecht zu erfüllen und gleichzeitig innerhalb der planetaren Grenzen zu bleiben. Es existieren große soziale Ungleichheiten innerhalb und zwischen Ländern, die eine nachhaltige Entwicklung zusätzlich erschweren.

Industriestaaten überschreiten häufig ihre ökologischen Budgets, während viele Entwicklungsländer noch mit der Schaffung grundlegender Bedingungen für ein gutes Leben kämpfen. Eine nachhaltige Perspektive verlangt, die physischen und sozialen Systemstrukturen grundlegend zu verändern. Es reicht nicht aus, lediglich die Effizienz in der Ressourcennutzung zu verbessern; es bedarf eines Umdenkens in Bezug auf Konsumgewohnheiten, Wirtschaftsmodelle und gesellschaftliche Werte. Dabei gewinnt das Prinzip der Suffizienz, also der bewussten Begrenzung des Ressourcenverbrauchs, besondere Bedeutung. Der Verzicht auf Überfluss und unnötigen Konsum kann dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, ohne dass Menschen auf ein erfülltes Leben verzichten müssen.

Auf nationaler Ebene bedeutet dies, Strategien zu entwickeln, die sozial gerecht sind und dennoch ökologische Nachhaltigkeit gewährleisten. Maßnahmen wie die Förderung erneuerbarer Energien, nachhaltige Landwirtschaft, kreislauforientierte Wirtschaftssysteme sowie Investitionen in öffentliche Infrastruktur und Bildung sind zentrale Bausteine einer modernen nachhaltigen Gesellschaft. Der Zugang zu sauberer Energie zeigt, wie soziale Grundbedürfnisse erfüllt werden können, ohne die Umwelt zu belasten. Elektrifizierung in Kombination mit erneuerbaren Energiequellen stellt sicher, dass Haushalte, Schulen und Krankenhäuser mit Energie versorgt werden, ohne fossile Brennstoffe übermäßig zu nutzen. Ebenso sind Verbesserungen im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung grundlegende Faktoren für Gesundheit und Lebensqualität, die mit geringen ökologischen Kosten verbunden sein können.

Der globale Fokus muss zudem auf Gerechtigkeit liegen. Der ökologische Fußabdruck großer Wohlstandsgesellschaften übersteigt oft das, was der Planet verträgt. Gleichzeitig leiden arme Bevölkerungsschichten am meisten unter Umweltzerstörung und Klimawandel. Eine gerechte Verteilung der Ressourcen und der Zugang zu Chancen sind deshalb essenziell, um soziale Spannungen abzubauen und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Der Übergang zu einem nachhaltigen Lebensstil umfasst auch eine kulturelle und gesellschaftliche Transformation.

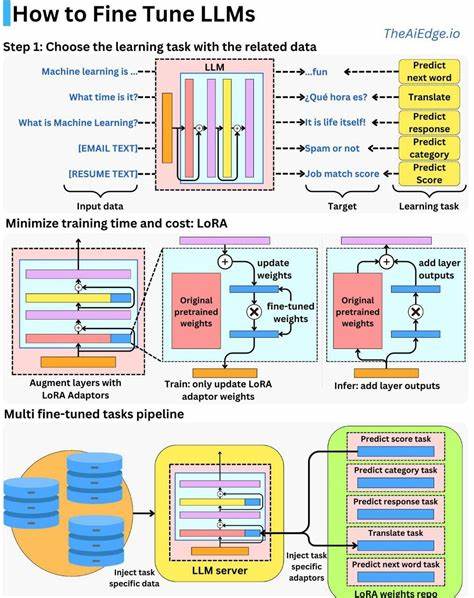

Werte wie Gemeinschaftssinn, Nachhaltigkeit und Solidarität rücken in den Vordergrund. Bildung spielt hierbei eine zentrale Rolle, um Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge zu schaffen und Kompetenzen für zukunftsorientiertes Handeln zu fördern. Unternehmen und Wirtschaftssysteme sind gefordert, neue Wege zu gehen. Nachhaltige Innovationen, Produktdesign mit langer Lebensdauer, Reparaturfähigkeit und Recycling sowie die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe können den Ressourcenbedarf erheblich verringern. Gleichzeitig lassen sich durch verantwortungsbewusstes Wirtschaften Arbeitsplätze schaffen und soziale Teilhabe fördern.

Auf internationaler Ebene sind Kooperation und gemeinsames Handeln unabdingbar. Umweltprobleme machen nicht an nationalen Grenzen halt, weshalb globale Vereinbarungen wie das Pariser Abkommen oder die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) wichtige Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklung darstellen. Die Umsetzung erfordert jedoch Engagement aller Länder und eine Abstimmung sozialer, ökologischer und ökonomischer Interessen. Technologische Fortschritte können Potenziale eröffnen, sind aber kein Allheilmittel. Effizienzsteigerungen allein führen häufig zum sogenannten Rebound-Effekt, bei dem gesparte Ressourcen durch erhöhten Konsum wieder ausgeglichen werden.

Deshalb ist es entscheidend, Effizienz mit Suffizienz zu verbinden und gesellschaftliche Strukturen so zu gestalten, dass nachhaltiges Verhalten gefördert wird. Die Notwendigkeit, Lebensqualität ohne Überschreitung der planetaren Grenzen zu gewährleisten, verlangt ein neues Verständnis von Wohlstand. Traditionelle Wirtschaftsdaten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erfassen oft nicht die Qualität von Leben und Umweltbelastungen ausreichend. Daher gilt es, alternative Indikatoren zu entwickeln und zu nutzen, die Wohlergehen, soziale Gerechtigkeit und Umweltaspekte integrieren. Zusammenfassend zeigt sich, dass ein gutes Leben für alle innerhalb planetarer Grenzen möglich ist, wenn Menschheit Wege findet, Wohlstand und Umweltverantwortung zu vereinen.

Es erfordert politische Entschlossenheit, gesellschaftlichen Wandel und innovative Lösungen. Indem wir ökologische Grenzen respektieren und soziale Bedürfnisse gerecht berücksichtigen, können wir eine lebenswerte Zukunft für gegenwärtige und kommende Generationen gestalten.