Die rasante Verbreitung von Künstlicher Intelligenz, speziell von ChatGPT und ähnlichen KI-basierten Sprachmodellen, hat unsere Art zu kommunizieren, zu lernen und Informationen zu verarbeiten revolutioniert. Während viele die Vorteile solcher Technologien hervorheben – von schneller Informationsbeschaffung bis zur Vereinfachung komplexer Aufgaben – rückt zunehmend ein Konzept in den Fokus, das bisher wenig Beachtung fand: die sogenannte kognitive Schuld. Diese metaphysische „Schuld“ beschreibt die Belastung unseres Gehirns durch die fortlaufende Delegation geistiger Aufgaben an intelligente Systeme. Sie wirft wichtige Fragen auf, wie der dauerhafte Einsatz von KI unser Denken strukturiert und welche Konsequenzen dies für unsere geistige Gesundheit, Kreativität und Problemlösungsfähigkeit haben kann. Die kognitive Schuld entsteht, wenn wir unsere mentalen Ressourcen immer mehr auslagern.

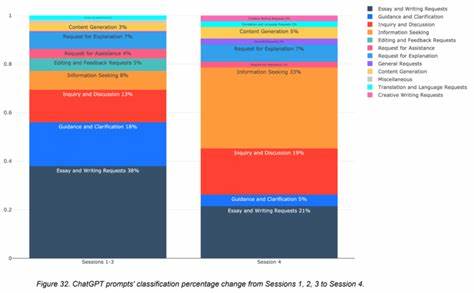

ChatGPT wird dabei häufig genutzt, um Antworten zu generieren, Texte zu verfassen oder komplexe Sachverhalte zu erklären. Einerseits sparen wir so wertvolle Zeit, andererseits verringert sich die Notwendigkeit, selbst tiefgehende Analysen oder kreative Prozesse durchzuführen. Unser Gehirn wird zunehmend passiv, da es weniger gefordert wird. Dieses Phänomen ähnelt dem Effekt, dass die ständige Verwendung von Navigationsgeräten unser räumliches Gedächtnis verkümmern lässt. Im Falle von ChatGPT kann dies dazu führen, dass wir immer seltener selbst kritisch denken oder alternative Lösungswege prüfen, weil wir uns zu sehr auf die generierten Antworten verlassen.

Langfristig kann sich daraus ein Effekt summieren: Die kognitive Schuld steigt, weil unsere ohnehin begrenzten mentalen Kapazitäten weniger trainiert und ausgeprägt sind. Zudem besteht die Gefahr, dass wir Informationen unkritisch übernehmen, ohne diese zu hinterfragen oder zu reflektieren. Die Folge ist eine mögliche Abnahme der analytischen Fähigkeiten und ein nachlassendes Urteilsvermögen. ChatGPT und KI-basierte Tools agieren auf der Grundlage großer Datenmengen und Muster, nicht auf echtem Verstehen. Das bedeutet, dass falsche oder ungenaue Informationen erzeugt werden können, die Benutzer möglicherweise nicht sofort erkennen.

Die kognitive Schuld beinhaltet daher auch ein Risiko für die Qualität des eigenen Denkens und Wissens. Die Dynamik der kognitiven Schuld lässt sich darüber hinaus auf soziale und kulturelle Ebenen übertragen. Wenn immer mehr Menschen auf KI als Informationsquelle zugreifen und weniger auf direktes Lernen oder den Austausch mit Mitmenschen setzen, verändern sich auch die kollektiven Wissensstrukturen und Kommunikationspraktiken. Dies kann zu einem Verlust an Tiefe und Vielfalt im Diskurs führen. Gleichzeitig erhöht sich die Abhängigkeit von externen Systemen – ein Zustand, der sowohl Chancen für Effizienz als auch Risiken für Autonomie und kritisches Denken enthält.

Um der Ansammlung kognitiver Schulden entgegenzuwirken, ist Achtsamkeit im Umgang mit KI-Technologien entscheidend. Nutzer sollten sich bewusst machen, welche Teile ihres Denkens sie auslagern und welche sie aktiv trainieren wollen. Die Integration von KI sollte ergänzend erfolgen und nicht zu einer vollständigen Ersatzhandlung werden. Außerdem ist es wichtig, eigene Recherchekompetenzen zu erhalten und zu fördern. Das Hinterfragen von Informationen und das selbständige sowie kritische Nachdenken bleiben essenzielle Fähigkeiten, um trotz KI-Unterstützung geistig flexibel und widerstandsfähig zu bleiben.

Auch Bildungseinrichtungen spielen eine maßgebliche Rolle, um kognitive Schulden nachhaltig zu reduzieren. Programme, die kritisches Denken, Medienkompetenz und digitale Resilienz stärken, können eine balancierte Nutzung von KI fördern. Es gilt, junge Menschen darauf vorzubereiten, in einer Welt zu leben und zu arbeiten, in der die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine alltäglich ist, ohne dass die menschliche Urteilskraft darunter leidet. Schließlich ist die zunehmende Nutzung von ChatGPT und ähnlichen Systemen ein komplexes Phänomen, das sowohl immense Potenziale als auch Herausforderungen birgt. Die kognitive Schuld stellt einen wichtigen Aspekt dar, der oft unterschätzt wird.

Nur mit einem bewussten und reflektierten Umgang können wir verhindern, dass unsere Fähigkeit zu eigenständigem Denken und kreativer Problemlösung geschwächt wird. Indem wir KI als Werkzeug begreifen und nicht als Ersatz für kognitive Leistungen, kann unser Gehirn von der Technologie profitieren und langfristig gestärkt werden. Die Zukunft der menschlichen Intelligenz wird maßgeblich davon abhängen, wie wir die Balance zwischen technischer Unterstützung und eigener geistiger Anstrengung finden. Somit bleibt kognitive Schuld ein Schlüsselbegriff für die Diskussion um die Integration von KI in unseren Alltag und die nachhaltige Entwicklung unseres Denkvermögens.