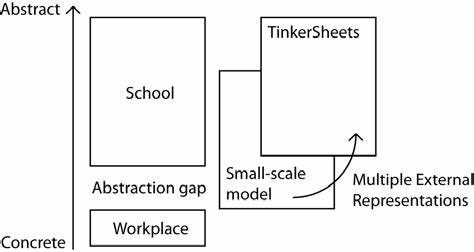

In der Welt der Softwareentwicklung und des Designs existiert eine stille Kluft, die oft unsichtbar bleibt, aber immens störend sein kann: die sogenannte Abstraktionslücke. Sie beschreibt die Distanz zwischen den Vorstellungen und Arbeitsweisen der Designer einerseits und der Entwickler andererseits. Während Designer meist visuell und intuitiv an Probleme herangehen, denken Entwickler hauptsächlich in technischem Code und Logik. Diese unterschiedlichen Perspektiven führen dazu, dass selbst vermeintlich einfache Projekte schnell kompliziert und frustrierend werden können – insbesondere für diejenigen, die nicht sowohl in Design als auch in Entwicklung bewandert sind. Ein weit verbreitetes Beispiel dafür ist die Erfahrung vieler Nutzer, die auf GitHub oder anderen Plattformen ein Projekt finden, das vermeintlich leicht zum Laufen zu bringen ist.

Die Kurzbeschreibung verspricht einfache Schritte: „Führen Sie diesen Befehl aus!“ Doch der vermeintlich einfache Ablauf entwickelt sich schnell zu einem labyrinthischen Geflecht aus sudo-Rechten, Paketmanagern, fehlenden Abhängigkeiten und unklaren Systemanforderungen. Für Personen mit Design-Background oder wenig technischer Erfahrung entsteht dadurch eine immense Frustration, weil sie häufig nicht nur die „Wie“-Frage beantworten müssen, sondern vor allem das „Warum“ dahinter fehlt. Diese fehlende Kontextualisierung der technischen Abläufe ist ein Hauptfaktor für die Abstraktionslücke. Entwickler verstehen oft nicht, dass ihre Sprache und Denkweise für Außenstehende schwer nachvollziehbar sind. Die technische Dokumentation ist häufig kompakt, fokussiert und richtet sich an ein ähnliches Fachpublikum.

Dabei bleibt der Mehrwert einer wirklich verständlichen Einsteigeranleitung unberücksichtigt – inklusive der Erklärung grundlegender Konzepte wie APIs, Verzeichnisstrukturen oder Paketinstallation. Dies führt dazu, dass viele Anwender erst mühsam über externe Quellen wie Stack Overflow oder Foren die notwendigen Zusammenhänge erlernen müssen. Die Diskrepanz zwischen Designern und Entwicklern ist kein neues Phänomen, doch sie zeigt sich immer wieder deutlich. Designer tendieren dazu, stärker an einer Brücke zum technischen Bereich zu bauen, um ihre Ideen klar kommunizieren zu können. Oft erlernen sie Programmierkenntnisse und Entwicklungsprozesse aus dem Wunsch heraus, Prototypen schneller umzusetzen und die Kluft zwischen statischem Design und funktionaler Realität zu schließen.

Entwickler hingegen sehen die Notwendigkeit, Designerfähigkeiten zu erlangen, weniger zwingend, da sie Produkte meist auch ohne tiefere Designkenntnisse konstruieren können. Die Tools und UI-Frameworks, die Entwickler nutzen, ermöglichen funktionale Oberflächen auch ohne professionelles Designverständnis. Daraus entsteht eine Asymmetrie, in der Designer häufiger initiativ werden müssen, um die Zusammenarbeit zu erleichtern. Die zunehmende Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) bringt eine neue Dynamik in diese Situation. Moderne Large Language Models (LLMs) wie Claude oder ChatGPT können Codebasis analysieren, Vorschläge liefern und selbst in integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) unterstützend zur Seite stehen.

Für jemanden mit begrenztem technischem Hintergrund ist das ein großer Gewinn – KI kann direkt beim Codieren helfen, Fragen erläutern und sogar komplette Programmabschnitte generieren. Doch hier liegt auch eine Gefahr: Die Tiefe des Verständnisses bleibt oft oberflächlich. Der Anwender bekommt schnelle Antworten, doch hinterfragt nicht immer, ob der Code korrekt, effizient oder sicher ist. Häufig generiert die KI Lösungen, deren innere Logik unklar bleibt. Dies führt dazu, dass Wissen verloren geht.

Wenn Entwickler und Teams sich zu sehr auf KI-Unterstützung verlassen, ohne die Grundlagen zu verstehen, entstehen langfristig Probleme. Die Qualität des Codes kann leiden, Sicherheitslücken bleiben unentdeckt, und technische Schulden häufen sich an. Innovationen werden gebeugt, weil die Kreativität vor allem auf den von KI vorgeschlagenen Mustern beruht – echte Neuerungen erschweren sich dadurch. Die Homogenisierung von Softwareprodukten ist ebenso eine Folge. Aus Sicht von Investoren und Unternehmern ist der Anreiz groß, KI-Abhängigkeiten zu fördern, um Kosten zu senken und Risiken zu minimieren.

Doch der Preis dieser Effizienz ist eine sinkende Qualität des Wissensaustauschs. Softwarefirmen und Projekte haben seit jeher das Ziel, Komplexität zu abstrahieren und Technik einfacher nutzbar zu machen. Leider liegt der Fokus oft vor allem auf der Erschließung von Geschäftsmöglichkeiten. Das eigentliche Problem der Abstraktionslücke – das nicht nur technisches Wissen, sondern auch gemeinsames Verständnis zwischen unterschiedlichen Disziplinen betrifft – wird dabei häufig vernachlässigt. Für echte Nachhaltigkeit und breitere Akzeptanz ist jedoch ein inklusiverer Ansatz nötig, der Wissenstransfer als Kern animiert.

Eine mögliche Lösung besteht darin, Dokumentationsstrukturen differenzierter zu gestalten. Statt einer einzigen, stark technischen Dokumentation kann es Sinn machen, unterschiedliche Tracks zu schaffen: einen für Experten, der sich auf präzise Anleitungen und Details konzentriert, und einen für Einsteiger, der den Kontext vermittelt, Grundlagen erklärt und das Warum hinter Abläufen beleuchtet. Besonders Open-Source-Projekte könnten von Vorlagen profitieren, die das Erklären der Gründe ebenso priorisieren wie das Auflisten der Schritte. Die Zusammenarbeit zwischen Designern und Entwicklern ist ein weiterer Schlüsselfaktor. Ein freundliches Miteinander, in dem beide Seiten die Perspektive des jeweils anderen wertschätzen, fördert den Austausch.

Produktteams mit guten Querschnittskompetenzen nutzen diese Synergien bereits effektiv. Designer erweitern ihr technisches Wissen, Entwickler stärken ihre Designkompetenzen, und gemeinsam entsteht eine produktive Mitte, in der Konzept, Umsetzung und Nutzererlebnis optimal verschmelzen. Bereits das offene Fragen nach „Warum wurde dies so umgesetzt?“ kann ein einfacher Einstieg sein, um Kommunikationsbarrieren abzubauen und mehr Transparenz zu schaffen. Auch KI kann in dieser Hinsicht eine unterstützende Rolle spielen, wenn sie richtig eingesetzt wird. Die Idee, KI nicht nur als reinen Codegenerator, sondern als interaktiven Partner zu nutzen, der proaktiv Erklärungen, visuelle Dokumentationen und Tutorials anbietet, ist vielversprechend.

Denkbar sind intelligente Tools, die Muster erkennen, relevante Programmbereiche aufzeigen und Schritt für Schritt erklären, wie Systeme aufgebaut sind und warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden. Solche Hilfsmittel könnten besonders für Designer ohne tiefere Programmiererfahrung wertvoll sein, um den Sprung ins technische Terrain besser zu meistern. Gleichzeitig bleibt die Frage zentral, ob technologische Lösungen allein einen langanhaltenden Wandel bewirken können. Die Abstraktionslücke ist ursprünglich ein kommunikatives und kulturelles Thema. Sie bringt Unterschiede in Denkweisen, Sprachen und Prioritäten zum Ausdruck, die durch schnelles Technologiewachstum nur bedingt lösbar sind.

Projekte, Teams und Organisationen müssen Zeit und Ressourcen investieren, um Brücken in den Köpfen der Beteiligten zu bauen – KI kann dabei unterstützen, ersetzt den Dialog und das gemeinsame Lernen jedoch nicht. Die anhaltende Relevanz der Abstraktionslücke macht sie zu einem spannenden Thema für die Zukunft der Softwareentwicklung und des Produktdesigns. Das schnelle Tempo technologischer Innovationen, die steigende Verfügbarkeit von KI und die zunehmende Komplexität von Systemen machen die Überwindung dieser Kluft dringlicher denn je. Nur wenn alle Beteiligten gemeinsam Verständnis schaffen, sowohl auf fachlicher als auch auf menschlicher Ebene, können nachhaltige Lösungen entstehen, die Innovation und Qualität fördern. Die Abstraktionslücke ist somit mehr als nur ein technisches Hindernis – sie ist eine Herausforderung der Kommunikation, des Lernens und der Zusammenarbeit.

Sie erfordert bewusste Anstrengung, Offenheit und neue Denkweisen, um eine Zukunft zu gestalten, in der Design und Entwicklung Hand in Hand gehen. Dabei hilft die Kombination aus zielführender Dokumentation, kooperativen Teams und intelligenter KI-Unterstützung, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Wissen nicht nur teilt, sondern lebendig weiterentwickelt. Insgesamt eröffnet die Beschäftigung mit der Abstraktionslücke die Möglichkeit, die Prozesse der Softwareentwicklung grundlegend zu hinterfragen und zu verbessern – hin zu mehr Transparenz, Verständlichkeit und gemeinsamem Fortschritt. Gerade in einer Zeit, in der Technologie immer stärker unseren Alltag prägt, ist es essenziell, Brücken zwischen den Welten des Designs und der Entwicklung zu bauen und so die Zukunft der digitalen Kreativität nachhaltig zu sichern.

![Mojo: Modular's unified device accelerator language [video]](/images/C923D0E5-C429-4CEB-AB7B-AFAE96FD6A43)