Koffein gilt als unangefochtener Lieblingsbooster in unserem Alltag. Ob in Form einer Tasse Kaffee am Morgen, eines Energy-Drinks oder schwarzer Schokolade – das anregende Alkaloid findet sich in vielen unserer Genussmittel. Bekannt dafür, Wachheit und Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen, wird Koffein millionenfach konsumiert, doch seine Wirkungen auf das Gehirn während des Schlafs sind weit weniger verstanden. Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen haben nun herausgefunden, dass Koffein die Komplexität und dynamischen Zustände des Gehirns während des Schlafens altersabhängig beeinflusst. Diese Erkenntnisse werfen neues Licht auf die komplexe Beziehung zwischen Koffein, Schlafqualität und neurophysiologischer Gesundheit.

Schlaf und Koffein – eine ambivalente Beziehung Schlaf spielt eine zentrale Rolle für das Wohlbefinden und die geistige Leistungsfähigkeit. Er ermöglicht dem Gehirn, sich zu regenerieren, Konsolidierung von Gedächtnisinhalten zu betreiben und wichtige Stoffwechselprozesse durchzuführen. Koffein wirkt primär als Adenosin-Antagonist. Adenosin ist ein Neurotransmitter, der im Laufe des Wachzustands ansteigt und das Schlafbedürfnis steigert. Indem Koffein die Bindung von Adenosin blockiert, wird das Gefühl von Müdigkeit verzögert, gleichzeitig wird jedoch der natürliche Schlafdruck reduziert.

Diverse Studien haben gezeigt, dass bereits moderate Mengen an Koffein die Zeit zum Einschlafen (Schlaflatenz) verlängern und die Gesamtschlafzeit sowie die Schlafqualität verringern können. Insbesondere die Tiefschlafphase und der sogenannte Schlafstadium 2, die für die Tiefenregeneration und Gedächtnisprozesse essenziell sind, werden durch Koffein beeinträchtigt. Auch die REM-Schlafphase, die mit Traumaktivitäten und emotionaler Verarbeitung verbunden ist, kann verkürzt werden. Doch das Bild ist komplexer als einfache Schlafverkürzung: Neue Studien zeigen, dass die durch Koffein induzierten Veränderungen nicht nur durch Verschiebungen der Schlafzeitpunkte, sondern auch durch tiefgreifende Modifikationen der neuronalen Dynamik während spezifischer Schlafphasen entstehen – vor allem im hinblick auf das Alter der Konsumenten. Gehirnkomplexität und kritische Zustände – was steckt dahinter? Die Komplexität des Gehirns kann man als Maß aufnehmen, wie vielfältig und abwechslungsreich die neuronalen Aktivitätsmuster sind.

Höhere Komplexität spiegelt eine größere Fähigkeit wider, Informationen dynamisch zu verarbeiten und sich an wechselnde Bedingungen anzupassen. Ein zunehmend bedeutendes Konzept ist die sogenannte kritische Dynamik oder auch Grenzzustand („edge of chaos“). Dabei handelt es sich um einen optimalen Zustand zwischen vollständiger Ordnung und totalem Chaos, in dem das Gehirn gleichzeitig stabil und flexibel ist. In diesem kritischen Zustand können neuronale Netzwerke maximale Leistungsfähigkeit, Informationsverarbeitung und adaptives Verhalten erreichen. Diverse Kenngrößen wie Entropie, Lempel-Ziv-Komplexität oder die Analyse des EEG-Aperiodikspektrums geben Aufschluss über diese Eigenschaften und lassen Rückschlüsse auf das Erregungs- und Hemmungsverhältnis (E:I-Balance) im Gehirn zu.

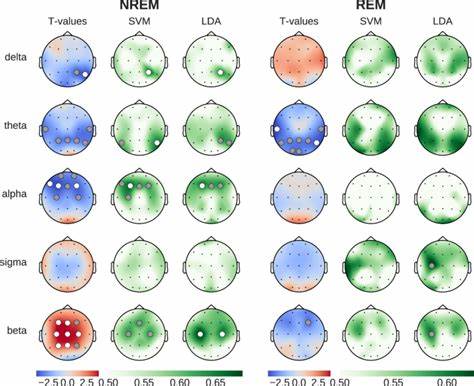

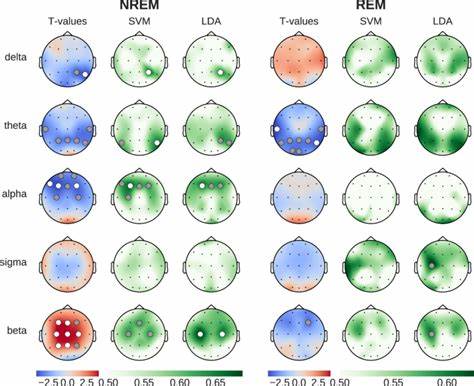

Wie Koffein die neuronalen Dynamiken im Schlaf beeinflusst Eine im Jahr 2025 veröffentlichte Untersuchung hat mit hochauflösender Elektroenzephalographie (EEG) die Effekte von 200 mg Koffein, vergleichbar mit einer starken Tasse Kaffee, auf die Gehirnaktivität während des Schlafs bei Erwachsenen zwischen 20 und 58 Jahren analysiert. Die Studie kombinierte klassische statistische Methoden mit modernen maschinellen Lerntechniken, um Veränderungen von Rhythmus, Komplexität und Kritikalität im Gehirn zu identifizieren. Besonders auffällig war, dass Koffein zu einer umfassenden Steigerung der Gehirnkomplexität während des non-REM-Schlafs (NREM) führte. Das zeigte sich in erhöhten Entropiemaßen, höherer Lempel-Ziv-Komplexität und einer Abflachung der 1/f-ähnlichen aperiodischen Komponente der EEG-Power-Spektren. Diese Veränderungen deuten auf eine Aktivitätssteigerung hin, die das Gehirn näher an den kritischen Zustand bringt – ein dynamisches Optimum für Informationsverarbeitung.

Der Effekt war bei jüngeren Erwachsenen (20–27 Jahre) besonders stark ausgeprägt und manifestierte sich zusätzlich im REM-Schlaf. Im Gegensatz dazu zeigten mittelalte Teilnehmer (41–58 Jahre) während REM-Schlaf kaum nennenswerte Veränderungen. Dies deutet darauf hin, dass das Alter eine entscheidende Rolle in der Modulation der koffeinbedingten Effekte hat, wahrscheinlich vermittelt durch altersabhängige Veränderungen der Adenosinrezeptordichte und anderer neurophysiologischer Faktoren. Aperiodische EEG-Komponenten als Schlüssel zur Excitation-Inhibition-Balance Ein besonders innovativer Aspekt der Studie ist die Trennung von periodischen (rhythmischen) und aperiodischen (rauschenähnlichen) Komponenten der EEG-Signale. Während klassische EEG-Analysen sich auf die bekannten Frequenzbänder konzentrieren, offenbaren die Veränderungen im aperiodischen Anteil tiefergehende Einblicke in die grundlegende Neuronalerregung und Hemmung.

Die Abflachung des 1/f-Slopes nach Koffeinkonsum weist auf eine Verschiebung zugunsten erhöhter neuronaler Erregung hin. Da die E:I-Balance als zentraler Parameter gilt, der die Dynamik des neuronalen Netzwerks zu kritischen Zuständen führt, lässt sich interpretieren, dass Koffein den Schlaf nicht nur stört – sondern das Gehirn in einen Zustand versetzt, der das kognitive Potenzial und die Informationsverarbeitung auch im Schlaf beeinflusst. Konsequenzen für Schlafqualität, kognitive Gesundheit und Altersgruppen Obwohl erhöhte Gehirnkomplexität oft mit verbesserten kognitiven Fähigkeiten assoziiert wird, könnte die durch Koffein induzierte Steigerung während des Schlafes ambivalente Folgen haben. Intensivere neuronale Aktivität und kritische Dynamiken im Schlaf könnten einerseits die Informationsverarbeitung fördern, andererseits aber auch Schlüsselprozesse der Regeneration beeinträchtigen, was sich langfristig negativ auf die Schlafqualität auswirken kann. Die spezifisch stärkeren Effekte bei jungen Erwachsenen lassen vermuten, dass das Gehirn in jüngeren Jahren noch empfindlicher auf Modulationen durch Adenosinrezeptoren reagiert.

Im Mittleren Alter reduziert sich die Dichte dieser Rezeptoren, was eine verminderte Wirkung auf Schlafdynamik zur Folge hat. Dies könnte auch erklären, warum ältere Menschen häufig eine veränderte oder verlangsamte Reaktion auf Koffein zeigen. Zudem spielt der Schlafarchitekturwandel mit steigendem Alter eine Rolle, da sich die Dauer und Qualität von REM- und Tiefschlafphasen verändert und die Baseline der neuronalen Komplexität ohnehin größer wird – quasi eine Altersbedingte Anpassung. Relevanz für den Alltag und zukünftige Forschungsfragen Die Ergebnisse der Studie werfen ein neues Licht auf das weit verbreitete Verhalten, vor dem Schlafengehen koffeinhaltige Getränke zu konsumieren. Gerade bei jungen Erwachsenen können moderate Koffeinmengen den Schlaf erheblich modulieren, sowohl hinsichtlich Architektur als auch Qualität der neuronalen Verarbeitung.

Für ältere Menschen scheinen diese Effekte abgeschwächt zu sein, dennoch ist Vorsicht geboten. Die neurophysiologischen Veränderungen im Mittelalter führen zu einer anderen, aber nicht grundsätzlich ungefährlichen Reaktion auf Koffein im Schlaf. Gesundheitliche Konsequenzen wie höheres Risiko für Bluthochdruck oder kardiovaskuläre Erkrankungen, die durch schlechten Schlaf begünstigt werden, sind weiterhin möglich. Außerdem eröffnen die neuen technologischen und methodischen Ansätze neue Forschungsfelder. Die Möglichkeit, Schlaf durch Analyse der Gehirnkomplexitätsmaße und kritischen Dynamiken fein strukturiert zu erfassen, bietet Chancen für die Entwicklung personalisierter Schlaf- und Koffeinempfehlungen.

Ausblick auf therapeutische und gesellschaftliche Anwendungen Der Einfluss von Koffein auf kritische neuronale Dynamiken und Komplexität lässt sich theoretisch auf eine Vielzahl von Gehirnprozessen ausweiten. Beispielsweise könnten neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer, bei denen Koffein bislang als neuroprotektiv diskutiert wird, von diesen Erkenntnissen profitieren. Gleichzeitig ist die klingende Übereinstimmung von Koffein-indizierter Erregungssteigerung mit nächtlicher Erholung ein ambivalenter Faktor, der in klinischen Kontexten präziser betrachtet werden sollte. Darüber hinaus haben die Ergebnisse Bedeutung für Berufsgruppen mit Schichtdienst, Studenten in Prüfungsphasen oder Personen mit chronischem Schlafmangel. Eine bewusste Regulierung der Koffeinzufuhr in Bezug auf Schlafzeit und Alter erscheint sinnvoll, um kognitive Leistung zu unterstützen, ohne die Erholungsfunktion zu stark zu beeinträchtigen.

Fazit Koffein ist mehr als nur ein Wachmacher: Es beeinflusst die neuronalen Grundlagen des Schlafs und damit verbundene kognitive und physiologische Prozesse in einem komplexen, altersabhängigen Muster. Die Steigerung der Gehirnkomplexität und die Verschiebung hin zu einem kritischen Zustand während des Schlafs insbesondere in jungen Erwachsenen zeigt, dass die Substanz wesentlich in die fein austarierten Schlafmechanismen eingreift. Die bewusste Auseinandersetzung mit diesen Erkenntnissen kann dazu beitragen, Schlafstörungen besser zu verstehen, altersgerechte Ernährungs- und Konsumempfehlungen anzubieten und langfristig die Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten. In Anbetracht der allgegenwärtigen Präsenz von Koffein im Alltag ist das Wissen um seine subtilen Wirkungsweisen auf den schlafenden Geist von herausragender Bedeutung.