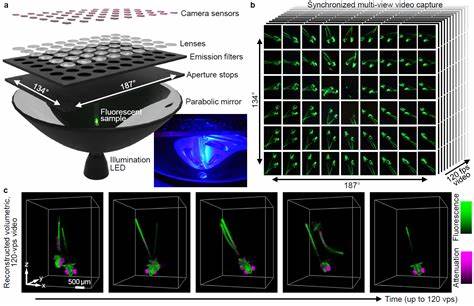

Die Bildgebung von lebenden Organismen ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen biologischen und medizinischen Forschung. Insbesondere die Fähigkeit, dynamische Prozesse in ganzen Organismen in Echtzeit zu erfassen, stellt Wissenschaftler vor große Herausforderungen. Traditionelle Bildgebungsverfahren stoßen dabei an ihre Grenzen, wenn es darum geht, schnell bewegliche Tiere dreidimensional abzubilden, ohne sie zu immobilisieren oder die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Hier setzt die Hochgeschwindigkeits-Fluoreszenz Lichtfeld-Tomographie an und eröffnet neue Möglichkeiten in der Erforschung komplexer biologischer Systeme. Die Fluoreszenzlichtfeld-Tomographie ist eine innovative Bildgebungstechnik, die die Vorteile der Fluoreszenzmikroskopie mit den Prinzipien der Lichtfeldaufnahme kombiniert.

Diese Methode ermöglicht es, sowohl die Intensität als auch die Richtung des Lichts über ein Volumen hinweg zu erfassen. Somit können dreidimensionale Bilder aus einer einzigen Aufnahme generiert werden, ohne dass aufwändige serielle Scans notwendig sind, was für die Aufnahme beweglicher Organismen von entscheidendem Vorteil ist. Die Besonderheit dieser Technologie liegt in der Kombination von Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit der umfangreichen optischen Datenakquise, die eine volumetrische Bildrekonstruktion in Echtzeit ermöglicht. Diese Geschwindigkeit ist kritisch, um Bewegungen von Organismen – wie z. B.

von kleinen Wirbellosen oder Larven – zu verfolgen, ohne dass Bewegungsunschärfen oder Artefakte die Bildqualität beeinträchtigen. Dadurch ist es möglich, lebende Organismen frei agierend zu beobachten und biologische Vorgänge wie neuronale Aktivität, Muskelkontraktionen oder zelluläre Interaktionen mit bisher unerreichter Detailgenauigkeit zu analysieren. Ein wesentliches Element der Hochgeschwindigkeits-Fluoreszenz Lichtfeld-Tomographie ist die Verwendung von speziell entwickelten Lichtfeldkameras, die microlens arrays einsetzen, um die Lichtstrahlen in verschiedene Richtungen aufzunehmen. Diese optische Innovation erlaubt es, nicht nur die Position eines Fluoreszenzsignals, sondern auch dessen Richtungsinformation zu erfassen. Mit komplexen Algorithmen werden diese Daten anschließend in ein Volumenbild umgewandelt, das eine hochauflösende dreidimensionale Darstellung ermöglicht.

Ein weiterer Vorteil der Lichtfeldaufnahme ist die Reduktion der erforderlichen Anzahl von Aufnahmen, was die Belastung für das Probenmaterial minimiert und das Risiko phototoxischer Effekte verringert. Die Kombination aus minimaler Probenbelastung und hoher räumlich-zeitlicher Auflösung eröffnet diverse Anwendungspotenziale in der Entwicklungsbiologie, der Neurobiologie und der Pharmakologie. Die Fähigkeit, ganze Organismen in Bewegung zu beobachten, ist revolutionär. Während herkömmliche Mikroskope oft nur für fixierte oder immobilisierte Proben optimal geeignet sind, können die neuen Systeme frei bewegliche Tiere über längere Zeiträume erfassen. Dies ist beispielsweise entscheidend, um natürliche Verhaltensweisen in Kombination mit physiologischen Veränderungen zu untersuchen.

Zudem können Forscher so Korrelationen zwischen Bewegung und neuronaler Aktivität aufdecken, was tiefere Einblicke in die Funktionsweise von Nervensystemen und Verhaltenssteuerung ermöglicht. Ein praktisches Einsatzfeld der Hochgeschwindigkeits-Fluoreszenz Lichtfeld-Tomographie ist die Untersuchung von Modellorganismen wie Zebrafischlarven oder Caenorhabditis elegans. Diese Organismen sind in der Forschung wegen ihrer genetischen Zugänglichkeit und der Transparenz der Gewebe besonders beliebt. Mit der hier beschriebenen Technologie lassen sich beispielsweise komplexe neuronale Netzwerkaktivitäten im gesamten Organismus sichtbar machen, was das Verständnis von Gehirnfunktionen und neuronalen Schaltkreisen entscheidend vorantreibt. Darüber hinaus bietet die Technik vielversprechende Perspektiven für die Erforschung von Krankheitsmodellen.

Durch die volumetrische Erfassung von pathophysiologischen Prozessen in freien Bewegungszuständen z. B. bei neurodegenerativen Erkrankungen oder bei der Reaktion auf medikamentöse Therapien, können Forscher tiefere Einblicke in Krankheitsmechanismen gewinnen und so die Entwicklung neuer Therapien unterstützen. Technologische Herausforderungen bestehen noch insbesondere in der Optimierung der Bildrekonstruktionsalgorithmen und der Steigerung der räumlichen Auflösung bei gleichzeitiger Erhaltung der hohen Bildrate. Fortschritte in der Computertechnik und im maschinellen Lernen liefern jedoch zunehmend leistungsfähige Werkzeuge, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

![The Return of Forgotten Math in Computer Graphics [pdf] (2012)](/images/46D59971-5E9D-42D7-AD61-E2FC16A9F283)