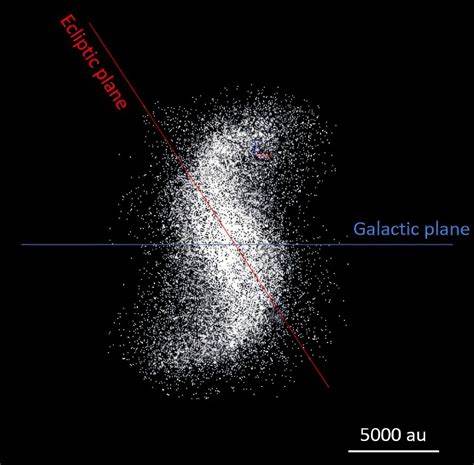

Die inneren Regionen der Oortschen Wolke sind ein äußerst faszinierendes und zugleich geheimnisvolles Gebiet des Sonnensystems. Dieses Gebiet, das weit jenseits der Umlaufbahnen der bekannten Planeten liegt, beherbergt eine enorme Anzahl kleiner Himmelskörper, hauptsächlich aus Eis und Staub zusammengesetzt. In jüngster Zeit haben Astronomen eine bemerkenswerte Spiralstruktur innerhalb der inneren Oortschen Wolke entdeckt, die völlig neue Perspektiven auf die dynamischen Prozesse am Rand unseres Sonnensystems eröffnet. Diese Entdeckung bietet spannende Möglichkeiten, um sowohl die Entstehung als auch die langfristige Entwicklung von Objekten in diesem äußeren Bereich zu verstehen. Die Oortsche Wolke selbst wird traditionell als kugelförmige Ansammlung von Millionen bis Milliarden von Kometen, Asteroiden und Eiskörpern beschrieben, die das Sonnensystem umgeben und als Quelle für langperiodische Kometen gilt.

Die äußere Grenze dieser Wolke reicht bis zu Hunderttausenden von Astronomischen Einheiten, also weitaus weiter als die bekannten äußeren Planeten. Die innere Region der Wolke hingegen liegt näher an der Sonne und enthält Objekte, die durch Gravitationskräfte komplexen Bewegungen unterliegen. Die jetzt entdeckte Spiralstruktur ist nicht einfach eine zufällige Anordnung, sondern weist auf gravitative Wechselwirkungen und möglicherweise Einflüsse unbekannter Kräfte oder sogar weiterer unentdeckter Himmelskörper hin. Die Spiralstruktur könnte durch die kombinierte Wirkung der Gravitationsfelder der Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun entstehen, aber auch durch die gravitative Einwirkung benachbarter Sterne während der Wanderung unseres Sonnensystems durch die Milchstraße. Solche äußeren Einflüsse könnten materielle Ansammlungen in der Oortschen Wolke bewegen und ordnen, sodass sich Spiralformen bilden.

Ein weiterer faszinierender Aspekt ist, dass Spiralstrukturen in der Astronomie oftmals mit rotierenden Systemen und Gravitationswellen verbunden sind. In der inneren Oortschen Wolke könnte die Spiralstruktur ein Hinweis darauf sein, dass dort eine Art von dynamischer Ordnung herrscht, die bisher nicht vermutet wurde. Die Erkenntnisse über diese Struktur basieren auf sorgfältigen Beobachtungen und computergestützten Simulationen, die die Bewegungen tausender kleiner Objekte modellieren. Diese Modelle helfen Wissenschaftlern zu verstehen, wie unterschiedliche Kräfte im Zusammenspiel die Bewegung der Himmelskörper kontrollieren und beeinflussen. Die Forscher vermuten, dass solche Spiralformationen auch Auswirkungen auf das Sonnenumfeld haben könnten.

So könnten beispielsweise Kometen durch gravitative Wechselwirkungen aus der Oortschen Wolke herausgelöst und in das innere Sonnensystem geschleudert werden, wodurch sie in Richtung Erde und anderen Planeten fliegen. Dies hat bedeutende Folgen für die Erforschung von Kometen und deren Einschlagrisiko sowie für das Verständnis der Ursprünge von Wasservorräten und organischen Molekülen auf der Erde. Die Entdeckung der Spiralstruktur regt auch die Debatte über die räumliche Ausdehnung und die physikalische Zusammensetzung der Oortschen Wolke neu an. Unterschiede in Dichte, Temperatur und Zusammensetzung innerhalb der Spirale können Hinweise auf die Bildungsgeschichte und mögliche Zusammenstöße bieten. Zudem eröffnet die Spiralform neue Fragestellungen bezüglich der Stabilität der inneren Oortschen Wolke und ihrer Wechselwirkung mit der galaktischen Umwelt.

Besonders spannend ist, wie sich die Spiralstruktur über Millionen von Jahren verändern könnte. Durch langfristige Beobachtungen und die Entwicklung präziser Instrumente können Wissenschaftler das Verhalten dieser Formation verfolgen und besser verstehen, wie äußere Einflüsse auf unser Sonnensystem wirken. Die Erforschung solcher Strukturen trägt auch zur Suche nach Planet Neun bei, einem hypothetischen zwölften Planeten unseres Systems, dessen gravitative Wirkung vermutet wird, aber bislang nicht direkt nachgewiesen wurde. Eine Spiralstruktur in der Oortschen Wolke kann möglicherweise durch die Anwesenheit eines solchen Planeten verursacht oder zumindest beeinflusst werden. Damit liefert diese Entdeckung Hinweise, die dabei helfen könnten, diesen weit entfernten Himmelskörper zu lokalisieren.

Für die astronomische Gemeinschaft bedeutet der Nachweis einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke einen bedeutenden Schritt vorwärts, da er die Vorstellung des äußeren Sonnensystems als statisches und chaotisches Reservoir ablöst und stattdessen eine dynamische, komplexe und strukturierte Umgebung beschreibt. Die Integration dieser Erkenntnisse in bestehende Modelle verbessert das Gesamtverständnis der Entstehung und Entwicklung von Planetensystemen auf galaktischer Ebene. Die Herausforderung für die Zukunft besteht darin, die Spiralstruktur noch detaillierter zu kartieren und die zugrunde liegenden Mechanismen aufzuklären. Technologische Fortschritte in der astronomischen Beobachtung, wie verbesserte Teleskope und Datenauswertungstechniken, werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig gilt es, theoretische Modelle präziser zu gestalten, um den Einfluss verschiedener Faktoren, wie beispielsweise interstellare Materiebewegungen und galaktische Gezeiten, besser abzubilden.