Im digitalen Zeitalter, in dem beinahe jeder Aspekt unseres Lebens mit dem Internet oder intelligenten Geräten verknüpft ist, gewinnt das Thema Datenschutz eine ungeheure Relevanz. Die Entwicklungen in der Künstlichen Intelligenz (KI) und die Ambitionen großer Technologieunternehmen erhöhen die Gefahr, dass persönliche Daten nicht nur gesammelt, sondern systematisch ausgewertet und kontrolliert werden – oft mit weitreichenden Folgen für unsere Gesellschaft und die individuelle Freiheit. Gary Marcus, einer der bedeutendsten öffentlichen Intellektuellen im Bereich KI, hat eindringlich vor der Entwicklung einer Orwell’schen Überwachungslandschaft gewarnt, die 2025 mit alarmierender Geschwindigkeit Gestalt annimmt. In seinem bekannten Bericht „All your data belong to us“ verdeutlicht er, wie Unternehmen wie OpenAI zunehmend mit militärischen und geheimdienstlichen Institutionen zusammenarbeiten und durch den Einstieg in Bereiche wie soziale Netzwerke und Überwachungstechnologien ihre Macht ausweiten. Die Verknüpfung von KI mit Überwachungstechnologien führt zu einem Szenario, das an George Orwells Dystopie "1984" erinnert, wo „Big Brother“ stets alles beobachtet.

Die Realität nähert sich dieser Vorstellung auf beängstigende Weise. Die Installation von hochrangigen ehemaligen NSA-Mitgliedern in leitenden Positionen bei KI-Unternehmen und die Investitionen in Überwachungshardware sind Indizien für ein System, das nicht mehr primär der Innovation dient, sondern dazu, Kontrolle zu sichern und persönliche Daten zu monetarisieren. Neben den bekannten Akteuren im Bereich der KI sind auch andere Unternehmen und Medien aktiv darin, den Überwachungshorizont auszuweiten. Die Etablierung neuer sozialer Netzwerke, die scheinbar dem Zweck dienen, Menschen zu verbinden, birgt zugleich die Gefahr, umfassende Profildaten zu sammeln und zu analysieren. Daten, die weit über das hinausgehen, was bisher zur personalisierten Werbung oder zur Verbesserung von Diensten verwendet wurde.

Carissa Véliz, Autorin von „Privacy is Power“, bringt in diesem Zusammenhang einen entscheidenden Gedankenpunkt auf den Tisch: Datenschutz ist kein rein individuelles Anliegen, das sich auf persönliche Einstellungen zur Privatsphäre reduziert. Vielmehr ist es ein Fundament demokratischer Gesellschaften. Datenschutz gewährt den Bürgern eine Machtposition gegenüber staatlicher und unternehmerischer Willkür. Die fortschreitende Überwachung ist daher nicht nur eine technische Entwicklung, sondern eine politische Machtverschiebung hin zu autoritären Strukturen. Dieser Aspekt der digitalen Überwachung wird oft unterschätzt, denn Datenschutz wird häufig als eine Frage persönlicher Sicherheit oder Geheimhaltung verstanden.

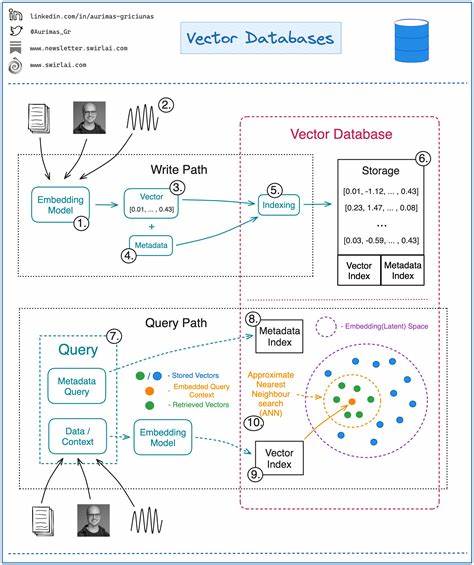

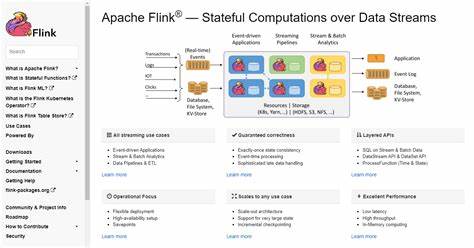

Es geht jedoch um soziale Kontrolle, die durch die massenhafte Sammlung und Auswertung von Daten entsteht. Wenn staatliche und private Akteure Zugang zu umfassenden Verhaltensdaten erhalten, können sie Verhaltensmuster erkennen und manipulieren. Unterschiedliche Gruppen werden unterschiedlich stark überwacht, was soziale Ungleichheiten weiter verstärkt. Hinzu kommt die Rolle von KI-Systemen, wie große Sprachmodelle (LLMs) und andere maschinelle Lernverfahren, die enorme Mengen an persönlichen und öffentlichen Informationen verarbeiten können. Diese Systeme können Muster erkennen, die für Menschen verborgen bleiben, und werden zunehmend zur Überwachung und Steuerung eingesetzt.

Der Einsatz von KI im Überwachungskontext schafft ein Ungleichgewicht, das den Bürgern wenig Handlungsspielraum lässt. Beobachter wie Marcus und andere Krisenforscher weisen zudem darauf hin, dass die Risiken einer solchen Entwicklung oft falsch eingeschätzt werden. Während in der Öffentlichkeit häufig die Gefahren durch hypothetische Zukunftsszenarien der KI, wie sogenannte existenzielle Risiken, diskutiert werden, bleiben die realen, gegenwärtigen Risiken durch Überwachung und Machtkonzentration in den Hintergrund. Dabei sind diese unmittelbaren Probleme mit großer Dringlichkeit zu adressieren, weil sie die Grundlage für Freiheit und Demokratie infrage stellen. Ein weiterer Problembereich liegt in der fehlenden Transparenz und demokratischen Kontrolle.

Die Integration von Geheimdienstexperten in KI-Unternehmen zeigt, wie die Grenzen zwischen ziviler Technologieentwicklung und staatlicher Überwachung verschwimmen. Darüber hinaus fehlen oft klare gesetzliche Rahmenbedingungen, die den Umgang mit Daten und KI regulieren. Das schafft Grauzonen, in denen Macht im Verborgenen wächst. Aufklärung und gesellschaftliches Engagement sind essenziell, um gegen diesen Trend entgegenzuwirken. Es gilt, sowohl Individuen als auch politische Entscheidungsträger für die Tragweite der Entwicklungen zu sensibilisieren.

Denn der Schutz der Privatsphäre ist nicht nur ein Recht auf individuelle Selbstbestimmung, sondern eine kollektive Aufgabe, die das demokratische Miteinander sichert. Die Auseinandersetzung mit Datenschutz muss daher in einem größeren Zusammenhang betrachtet werden, der Machtstrukturen und soziale Gerechtigkeit umfasst. Die technologische Entwicklung darf nicht unkontrolliert den Marktkräften und geheimdienstlichen Interessen überlassen werden. Stattdessen braucht es eine Debatte über ethische und politische Leitlinien, die den Umgang mit KI und Überwachung neu definieren. Innovative Ansätze zur Stärkung des Datenschutzes und zur Begrenzung von Überwachungstechnologien könnten beispielsweise durch stärkere Datenschutzgesetze, mehr Transparenz bei der Datennutzung und der Entwicklung von Technologien, die Privatsphäre schützen, gefördert werden.