Die Förderung eines gesunden Lebensstils durch regelmäßige körperliche Bewegung gehört seit langem zu den zentralen Empfehlungen der Gesundheitswissenschaften. Körperliche Aktivität wird häufig als Schlüssel für die Erhaltung bzw. Verbesserung kognitiver Fähigkeiten im Alter angeführt und in mehreren Studien mit positiven Effekten auf Hirnstrukturen wie dem Hippocampus in Verbindung gebracht. Diese Hirnregion spielt eine bedeutende Rolle für das Gedächtnis und die Lernfähigkeit. Doch eine aktuelle groß angelegte Studie aus Europa stellt diese Annahmen infrage: Sie konnte keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der körperlichen Aktivität, basierend auf Selbstauskünften, und dem Gehirnvolumen nachweisen – weder bei Frauen noch bei Männern.

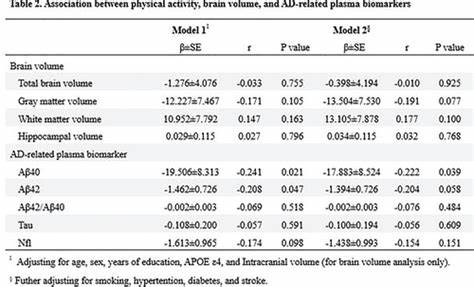

Die Forschungsarbeit, die Daten von fünf europäischen Kohorten mit insgesamt über 1800 Teilnehmenden im Alter zwischen 18 und 88 Jahren analysierte, widmete sich vor allem der Fragestellung, ob körperliche Bewegung das Volumen von grauer Substanz in Regionen wie dem Hippocampus oder dem dorsolateralen präfrontalen Cortex (dlPFC) beeinflusst. Zudem wurde untersucht, ob Geschlecht eine moderierende Rolle in dieser Beziehung spielt. Zu Überraschung der Forschenden zeigte die Auswertung der gesammelten Daten keine statistisch relevante Verbindung zwischen den Variablen, und auch das Geschlecht hatte keinen messbaren Einfluss auf diese mögliche Assoziation. Die Ergebnisse werfen einen Schatten auf die bisherige Forschungslage, die häufig einen positiven Zusammenhang zwischen regelmäßigem Training und Gehirnstruktur postulierte. Vor allem in älteren Bevölkerungsgruppen wurde bislang ein besseres Erhalten von Gehirnvolumen bei aktiven Personen vermutet, zusammen mit Anzeichen für eine Verzögerung altersbedingter neurodegenerativer Prozesse.

Auf den ersten Blick scheinen also widersprüchliche Daten vorzuliegen. Dies führt zu einer vertieften Betrachtung der eingesetzten Messmethoden und der potenziellen Einflussfaktoren. Ein zentrales Problem der Studie ist die Verwendung von Selbstauskünften zur Erfassung der körperlichen Aktivität. Solche Fragebögen unterliegen verschiedenen Verzerrungen, z. B.

dem Wunsch, sozial erwünscht zu erscheinen, oder der fehlerhaften Erinnerung an Aktivitätsintensität und -dauer. Die Metabolische Äquivalente der Aufgabe (MET-Minuten pro Woche) wurden aus unterschiedlichen Fragebögen extrahiert, deren Vergleichbarkeit trotz statistischer Anpassungen limitiert ist. Des Weiteren gibt es Hinweise darauf, dass Selbstberichte körperlicher Aktivität nur mäßig mit objektiven Messungen wie Schrittzählern oder Herzfrequenzmonitoren korrelieren. Diese methodischen Einschränkungen können die Sensitivität der Studie verringern, sodass dennoch bestehende, wenn auch kleine Zusammenhänge möglicherweise nicht erkannt werden konnten. Der Forschungsgruppe zufolge wäre es wünschenswert, in zukünftigen Studien valide und objektive Messinstrumente wie Aktivitätsmessungen mittels Wearables oder direkt gemessene kardiorespiratorische Fitness zu integrieren.

Dies würde helfen, genauer zu erfassen, wie sich verschiedene Facetten körperlicher Bewegung auf Hirnstruktur und -funktion auswirken. Auch die Frage nach geschlechtsspezifischen Unterschieden blieb unbeantwortet. Frühere Untersuchungen hatten vermuten lassen, dass Frauen möglicherweise besonders von körperlicher Aktivität profitieren könnten, etwa durch stärkere neuroprotektive Effekte oder bessere kognitive Leistungsfähigkeit. Andere Studien zeigten dagegen stärkere Effekte bei Männern oder keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Die vorliegende europäische Metaanalyse fand keine statistisch signifikante Interaktion zwischen Geschlecht und körperlicher Aktivität hinsichtlich des Gehirnvolumens.

Dies könnte auf das breite Altersspektrum der Teilnehmer, deren Gesundheit und Lebensstil zurückzuführen sein, oder wiederum auf die Limitierungen der Erhebungsmethode. Selbst bei der Fokussierung auf ältere Personen, in denen der Einfluss körperlicher Bewegung besonders relevant erscheint, blieben die Ergebnisse null. Sensitivitätsanalysen bestätigten, dass weder das Gesamtvolumen der grauen Substanz noch Volumen bestimmter Hirnregionen wie dem Hippocampus mit den MET-Werten assoziiert waren. Das impliziert, dass das Ausmaß an körperlicher Aktivität, wie derzeit oft erfasst, womöglich kaum die neuronale Plastizität oder Hirnstruktur ausreichend erklärt beziehungsweise dass andere Faktoren eine größere Rolle spielen. Die Diskrepanz zwischen früheren positiven Befunden sowie der aktuellen Studie legt nahe, dass es im Kontext Hirn-Gesundheit und Bewegung viele komplexe Einflussgrößen gibt.

Beispielsweise kann die kardiorespiratorische Fitness, die oft durch Training verbessert wird, eine direktere Auswirkung haben als bloße Bewegungshäufigkeit oder -dauer. Die neurobiologischen Vorteile scheinen differenziert von der reinen Aktivitätsmenge, etwa mit Einfluss auf die Durchblutung, den Stoffwechsel oder die Ausschüttung neurotropher Faktoren. Darüber hinaus könnten genetische, hormonelle oder psychosoziale Parameter den Zusammenhang mit Hirnvolumen beeinflussen, ebenso wie die Art der körperlichen Betätigung. Ausdauersport, Krafttraining, Beweglichkeitsübungen oder gar kognitive Herausforderungen kombiniert mit Bewegung könnten unterschiedliche neuroplastische Effekte bedingen. Die vorliegende Studie fokussierte sich jedoch auf eine Zusammenfassung des gesamten wöchentlichen MET-Maßes, was eine Differenzierung solcher spezifischer Wirkweisen erschwerte.

Die kulturelle und sprachliche Vielfalt der Teilnehmer aus unterschiedlichen europäischen Ländern wirft zusätzlich Fragen zur Vergleichbarkeit der Fragebogendaten auf. Unterschiedliche Interpretation der Fragen und Verständnis von Aktivitätsintensitäten könnten Messungenauigkeiten verstärken. Trotz statistischer Methoden zur Harmonisierung bleibt somit eine gewisse Heterogenität in den zugrundeliegenden Datenquellen bestehen. Trotz der kritischen Befunde liefert die Studie einen wichtigen Hinweis für die wissenschaftliche Community: Nämlich, dass größere, multinationale Datenpools notwendig sind, um robuste Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen Lebensstil und Gehirngesundheit zu gewinnen – insbesondere wenn kleine Effektstärken vermutet werden. Die Ergebnisse legen nahe, dass der Fokus auf validere, objektive Messmethoden zur Erfassung der körperlichen Aktivität ein entscheidender Schritt für zukünftige Forschung sein muss.