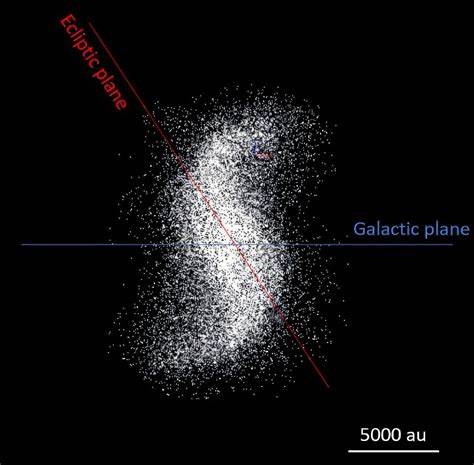

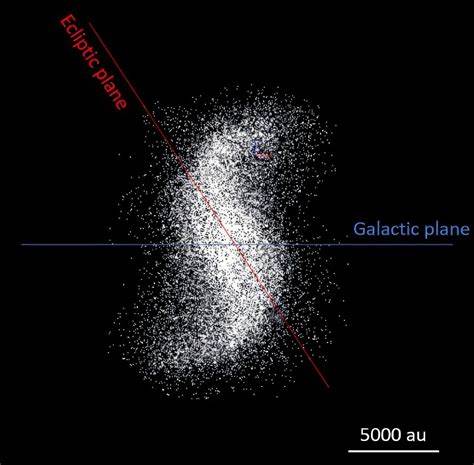

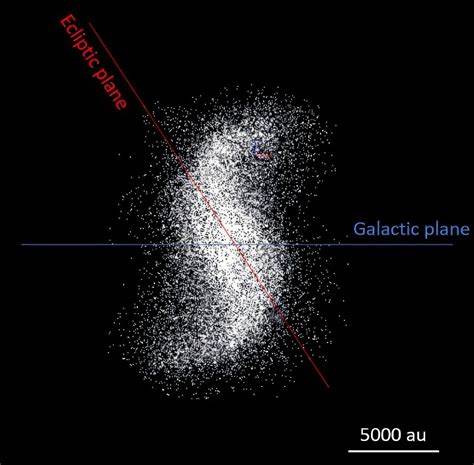

Die Oortsche Wolke ist ein weitgehend unbekannter, dennoch essenzieller Teil unseres Sonnensystems. Sie bildet eine sphärische Ansammlung von Kometen und kleineren Himmelskörpern, die die äußeren Randbereiche unseres Sonnensystems umgeben. Besonders gut erforscht ist dabei bisher vor allem die äußere Oortsche Wolke, doch die innere Oortsche Wolke, auch als Hills-Region bekannt, steht zunehmend im Fokus astronomischer Untersuchungen. Jüngste Studien und Entdeckungen legen nahe, dass sich in diesem inneren Bereich eine Spiralstruktur etabliert hat, die neue Perspektiven auf die Kräfte und Bewegungen in der fernen Kometenwolke zulässt. Doch warum ist diese Spiralstruktur so bedeutend und welche Auswirkungen hat sie auf unser Verständnis des Sonnensystems? Die innere Oortsche Wolke befindet sich in einem Übergangsbereich zwischen den planetaren Regionen und dem tiefen interstellaren Raum.

Verglichen mit der äußeren Oortsche Wolke ist sie dichter und unterliegt komplexeren Gravitationskräften. Diese Zone gilt als Quelle langperiodischer Kometen, deren Bahnen manchmal den inneren Bereich des Sonnensystems durchqueren. Die Entdeckung einer Spiralstruktur in diesem Gebiet deutet darauf hin, dass die gravitative Wechselwirkung zwischen Objekten innerhalb der Oortschen Wolke durch noch komplexere Prozesse beeinflusst wird als bisher angenommen. Die Spiralstruktur offenbart eine dynamische Anordnung, die sich aus der Bewegung von Kometen, Zwergplaneten und eventuell noch unentdeckten Objekten ableitet. Hypothesen sprechen von einer Art kollektiver Bewegung, die mit einer Drehbewegung vergleichbar ist und durch externe Kräfte wie die Gravitation von nahen Sternen, die galaktische Gezeitenwirkung und eventuell den Einfluss eines hypothetischen entfernten Planeten – oft als Planet Neun bezeichnet – verursacht wird.

Die Identifikation dieser Spiralstruktur beruht auf hochentwickelten Simulationen sowie präzisen Beobachtungen entfernter Kometenbahnen. Astrophysiker analysieren Daten von Teleskopen, die Himmelskörper in der Nähe der Oortschen Wolke erfassen, und kombinieren diese mit computergestützten Modellen, um das sich entwickelnde Bild zu verfeinern. Die Resultate zeigen Muster, die mit einer Spiralstruktur übereinstimmen, ähnlich den Spiralmustern, die in Galaxien beobachtet werden, aber auf die viel kleineren Maßstäbe der Oortschen Wolke übertragen sind. Die existierende Spiralstruktur wirft interessante Fragen zu ihrer Entstehung auf. Einige Wissenschaftler vermuten, dass sie durch wechselnde Gravitationskräfte entstand, die durch nahe Vorbeiflüge von Sternen ausgelöst wurden.

Der galaktische Kern und die Bewegung der Sonne durch die Milchstraße sorgen für Gezeitenkräfte, welche die Wolke in Bewegung setzen und das Spiralmuster formen können. Eine weitere Theorie betrachtet die Möglichkeit eines unbekannten massereichen Objektes im äußeren Sonnensystem, dessen Schwerkraft die Umlaufbahnen der Kometen beeinflusst. Die Anwesenheit eines solchen Objektes könnte die Spiralstruktur verstärken oder zeigen, wie dynamisch der Außenbereich unseres Sonnensystems tatsächlich ist. Das Verständnis dieser Spiralstruktur ist nicht nur aus theoretischer Sicht spannend, sondern hat auch praktische Implikationen. Die Bahnen der Kometen, die aus der inneren Oortschen Wolke stammen, können durch die Spiralstruktur stärker beeinflusst werden als zuvor angenommen.

Dies kann Auswirkungen auf das Risiko haben, dass langperiodische Kometen in den inneren Bereich des Sonnensystems eintreten und somit auch auf die Erde treffen. Erkenntnisse über die Spiralstruktur können daher helfen, zukünftige Kometenbewegungen besser vorherzusagen und deren mögliche Einschlagsgefahr besser abzuschätzen. Darüber hinaus liefert die Analyse der inneren Oortschen Wolke und ihrer Spiralstruktur Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems. Sie zeigt, wie dynamisch die Umgebung jenseits der Planetenbahnen ist und wie weitreichend die Einflüsse interstellarer Ereignisse auf das System wirken. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, das Bild unseres stellaren Umfelds zu erweitern und die Bedingungen zu verstehen, unter denen sich das Sonnensystem vor Milliarden von Jahren entwickelt hat.

Auch die Verbindung zwischen der Spiralstruktur und übergeordneten galaktischen Prozessen ist ein spannendes Forschungsfeld. Die Milchgalaxie beeinflusst unser Sonnensystem in vielfältiger Weise, beispielsweise durch die sogenannte galaktische Gezeitenwirkung, welche auf die äußeren Bereiche der Oortschen Wolke wirkt. Es wird angenommen, dass diese Kräfte nicht nur die Spiralstruktur formen, sondern auch darüber entscheiden, wie häufig langperiodische Kometen ins innere Sonnensystem geschleudert werden. Die Kombination aus interstellaren Einflüssen und innerer Dynamik schafft so ein komplexes System, das weit über die bisher angenommenen Grenzen hinausgeht. Trotz des Fortschritts stehen Wissenschaftler noch vor großen Herausforderungen bei der Erforschung der inneren Oortschen Wolke.

Die enorme Entfernung, Abgeschiedenheit und geringe Helligkeit der dortigen Objekte erschweren direkte Beobachtungen erheblich – viele Erkenntnisse basieren daher auf indirekten Methoden und theoretischen Modellen. Zukünftige Technologien und Weltraummissionen könnten jedoch neue Fenster öffnen und helfen, die Spiralstruktur sowie die Objekte der inneren Oortschen Wolke detaillierter zu untersuchen. Der Blick auf die Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke lädt uns ein, unser Wissen über das Sonnensystem ständig zu hinterfragen und zu erweitern. Sie zeigt, dass unser Heimatsystem auch in den weit entfernten Schattenbereichen voller Bewegung und Dynamik steckt. Diese Erkenntnisse sind nicht nur bedeutend für die Astronomie, sondern berühren unsere Vorstellung von der Stabilität und der Entwicklung der Umwelt, in der wir leben.

Letztlich führt die Erforschung der Spiralstruktur zu einem tieferen Verständnis des Universums und unserer eigenen Stellung darin. Die Zukunft der wissenschaftlichen Untersuchungen wird sicherlich weitere Geheimnisse lüften und die Rolle der Oortschen Wolke im kosmischen Zusammenhang noch klarer definieren.