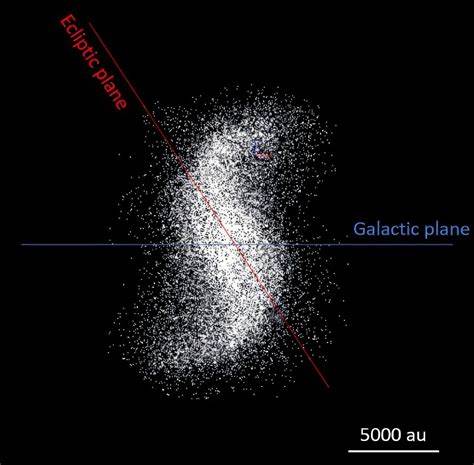

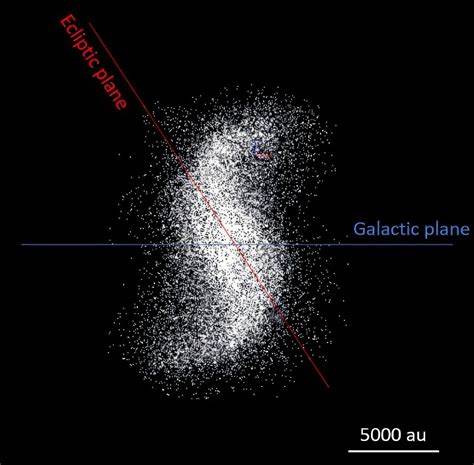

Die Oortsche Wolke ist seit langem ein faszinierendes Ziel für Astronomen und Wissenschaftler weltweit, denn sie markiert den Übergang unserer Sonnensystemgrenzen zu den unendlichen Weiten des interstellaren Raums. Besonders spannend ist die Erkenntnis über eine spiralartige Struktur innerhalb der inneren Oortschen Wolke, die neue Fragen über die Dynamik und Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems aufwirft. Die Oortsche Wolke selbst ist eine hypothetische kugelförmige Wolke aus eisigen Körpern, die sich in gewaltiger Entfernung von der Sonne befindet. Sie wird als Quelle der langperiodischen Kometen angesehen, die aus tief gekühlten Bereichen durch gravitative Störungen auf eine Reise ins innere Sonnensystem geschickt werden. Während das Konzept der Oortschen Wolke bereits in der Mitte des 20.

Jahrhunderts etabliert wurde, eröffnet die Entdeckung einer Spiralstruktur innerhalb des inneren Bereichs dieser Wolke einen völlig neuen Interpretationsrahmen. Was bedeutet diese Spiralform, und wie beeinflusst sie unser Verständnis vom äußeren Sonnensystem? Dank fortschrittlicher astronomischer Beobachtungstechnologien und Computer-Simulationen ist es Wissenschaftlern gelungen, Muster in der Verteilung der Objekte im äußeren Sonnensystem zu identifizieren, die auf eine gewundene, spiralförmige Struktur hindeuten. Diese Struktur wurde durch die Bewegung von kleineren eisigen Körpern, die in dieser Region um die Sonne kreisen, sichtbar gemacht. Sie scheint das Ergebnis einer feinen Wechselwirkung zwischen Gravitationskräften und den Einflüssen vergangener Ereignisse, möglicherweise auch einer nahen Passage eines anderen Sterns oder mehrerer massereicher Objekte. Die innere Oortsche Wolke, die sich zwischen ungefähr 2.

000 und 20.000 astronomischen Einheiten von der Sonne entfernt erstreckt, war bislang schwer fassbar, weil sie zu schwach ist, um direkt beobachtet zu werden. Durch die Analyse der Bahnparameter einiger ungewöhnlicher Transneptun-Objekte und Kometen kamen Forscher zu dem Schluss, dass diese eine Spiralstruktur formen könnten. Diese Einsicht verändert grundlegend die Vorstellung von einer homogener, sphärischer Form der Oortschen Wolke. Eine Spiralstruktur deutet darauf hin, dass dynamische Prozesse am Werk sind, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Entwicklung des Sonnensystems haben.

Die Entstehung dieser Spirale könnte mit den Überresten frühzeitlicher gravitativer Interaktionen verbunden sein, die mit dem galaktischen Umfeld und möglicherweise sogar mit der Bewegungen der Nachbarsterne in Zusammenhang stehen. Dadurch ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, die Herkunft von langperiodischen Kometen und deren Bahnen zu erklären. Die Spiralstruktur ist auch interessant, weil sie Hinweise auf die Vergangenheit unseres Sonnensystems gibt. Wenn man annimmt, dass unser Sonnensystem in einem dichten Sternhaufen entstanden ist, wie es von vielen Experten vermutet wird, wäre die Oortsche Wolke in der Vergangenheit häufig nahe an andere Sterne herangekommen. Diese eng benachbarten massereicheren Objekte könnten durch ihre Gravitationskräfte die Spiralform hervorgerufen oder verstärkt haben.

Somit bietet das spiralartige Muster auch einen indirekten Blick auf die Zeiten, in denen sich unser Sonnensystem noch in der Entstehungsphase befand. Außerdem hat diese Erkenntnis potenzielle Auswirkungen für das Verständnis, wie Materie im äußeren Sonnensystem verteilt ist und wie diese Verteilung die Entstehung von Kometenbahnen beeinflusst. Einige Theorien schlagen vor, dass die Spiralstruktur zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Kometen führt, was wiederum erklärt, warum manche von ihnen besonders exzentrische oder geneigte Bahnen besitzen. Gleichsam werfen die neuen Erkenntnisse Fragen auf, wie stabil diese Spiralstruktur über lange Zeiträume ist. Physikalische Simulationen deuten darauf hin, dass aggressive Einflüsse von nahen Sternvorbeigängen und galaktischen Gezeiten das Muster verändern oder auflösen könnten.

Doch gleichzeitig stabilisieren eigene Gravitationskräfte die Struktur zumindest temporär. Diese komplexe Balance führt zu einem dynamischen System, das möglicherweise mehr über die Geschichte des äußeren Sonnensystems offenbart als bisher angenommen. Für zukünftige Untersuchungen eröffnen sich spannende Perspektiven, vor allem durch kommende Sternenbeobachtungen und die Analyse neuer Kometenbahnen, die tiefere Einblicke in diese Spiralstruktur geben können. Zudem könnte die Untersuchung der inneren Oortschen Wolke hilfreich sein, um Hinweise auf potenzielle noch unentdeckte massive Planeten oder Zwergplaneten im äußersten Sonnensystem zu finden. Denn die gravitativen Wechselwirkungen, die die Spiralform begünstigen, könnten auch mit der Existenz solcher Objekte zusammenhängen.

Die Herausforderung bei der Erforschung der inneren Oortschen Wolke liegt natürlich in der extremen Entfernung und der geringen Helligkeit der darin enthaltenen Objekte. Umso bedeutender sind daher die Fortschritte bei der Entwicklung leistungsfähiger Teleskope und der datengestützten Modellierung. Sie ermöglichen es, indirekte Hinweise aufzunehmen und damit immer mehr über die feine Struktur und Dynamik der Oortschen Wolke zu erfahren. Zusammengefasst bietet die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke nicht nur neue Einblicke in die Verteilung und Bewegung von Objekten am Rand unseres Sonnensystems, sondern auch eine neue Möglichkeit, über die Entstehung und Evolution unseres Heimatsterns nachzudenken. Diese Erkenntnisse verorten das Sonnensystem in einem dynamischen kosmischen Umfeld, das von gravitativen Kräften und galaktischen Einflüssen geprägt ist und geben Anlass, die Grenzen unseres bekannten Himmels neu zu denken.

Die weitere Erforschung dieses faszinierenden spiralartigen Musters wird mit Sicherheit noch viele spannende Aspekte bezüglich der Geschichte, Struktur und Zukunft unseres Sonnensystems enthüllen.