In der heutigen Zeit, in der visuelle Informationsaufnahme für das alltägliche Leben unverzichtbar ist, rückt die Forschung zu den Mechanismen, die unsere Wahrnehmung steuern, immer stärker in den Fokus. Ein besonders faszinierendes Phänomen stellt die Art und Weise dar, wie unser visuelles System mit extrem schnellen Bewegungen umgeht und warum es scheinbar eine natürliche Grenze für die Wahrnehmung von Hochgeschwindigkeitsbewegungen gibt. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass diese Grenzen nicht nur durch die biologischen Kapazitäten der Sinnesorgane bestimmt werden, sondern auch eng mit den motorischen Aktionen verknüpft sind – im Speziellen mit den Sakkaden, den schnellen, ruckartigen Augenbewegungen, die wir ständig und unbewusst tätigen. Augenbewegungen als Tor zur Wahrnehmung Der Mensch führt Tausende von Sakkaden pro Stunde aus. Diese schnellen Augenbewegungen dienen dazu, den scharfen zentralen Bereich des Sehens, die Fovea, auf interessante Punkte in der Umgebung zu richten.

Dabei entstehen kurzzeitige schnelle Verschiebungen des Bildes auf der Netzhaut. Die Frage, wie unser Gehirn diese massiven Bewegungen der eigenen Sinnesorgane berücksichtigt und trotzdem eine stabile, sensible Wahrnehmung der Umwelt gewährleistet, stellt seit Langem ein Rätsel der Neurowissenschaft dar. Die sogenannte Hauptsequenz beschreibt eine mathematisch exakte Beziehung zwischen Bewegungsamplitude (Ausmaß der Augenbewegung), Geschwindigkeit und Dauer der Sakkaden. Dabei gilt, dass mit steigender Amplitude auch die maximale Geschwindigkeit und die Dauer der Bewegung zunehmen. Diese Gesetzmäßigkeit ist nicht nur beim Menschen zu beobachten, sondern findet sich bei allen bekannten Arten, die ähnliches Augenmotorverhalten zeigen – von Säugetieren bis zu Insekten.

Kinematik und Wahrnehmung: Eine verborgene Verbindung Eine aktuelle Studie hat durch psychophysische Experimente die Hypothese bestätigt, dass die sichtbaren Grenzen der Wahrnehmung von schnellen Bewegungen nicht nur durch die biologische Limitierung der Retina und des Gehirns selbst begrenzt sind, sondern auch durch diese kinematischen Gesetzmäßigkeiten der Augenbewegungen. Dazu wurden bewegte visuelle Reize mit Geschwindigkeiten präsentiert, die das natürliche Bewegungstempo von Sakkaden entweder nachahmen oder davon abweichen. Probanden sollten Bewegungen erkennen und deren Richtung bestimmen, während sie gezwungen waren, den Blick stabil auf einer zentralen Position zu halten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Wahrnehmungsfähigkeit bei hohen Geschwindigkeiten stark begrenzt ist und dass diese Grenzen präzise durch die Hauptsequenz der Sakkaden prognostiziert werden konnten. Anders ausgedrückt: Die Augenbewegungen setzen eine natürliche Grenze für schnelle visuelle Wahrnehmungen.

Spannenderweise war die Wahrnehmung besonders dann eingeschränkt, wenn der bewegte Reiz von einem statischen Anfangs- und Endpunkt umgeben war. Dieses Phänomen spiegelt das natürliche visuelle Erlebnis während einer Sakkade wider. Denn auch in der Realität ist der Blick zwischen zwei fixierten Punkten stationär. Die visuelle Verarbeitung „überspringt“ dabei schnellere Bewegungen, um Störungen oder Verwirrungen durch das Bildflimmern auf der Netzhaut zu vermeiden, ein Vorgang, der als Sakkadische Ausblendung bekannt ist. Visuelle Sensitivität und ihr Zusammenhang zu motorischen Aktionen Diese enge Verknüpfung zwischen motorischem Verhalten und Wahrnehmungsgrenzen erweitert das Verständnis von Wahrnehmung als rein passiven Prozess hinaus.

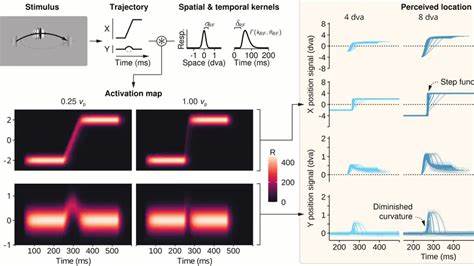

Stattdessen zeigt sich, dass das visuelle System aktiv auf die Bewegungen eingestellt ist, die es selbst verursacht. Das bedeutet auch, dass die neuronalen Verarbeitungsmechanismen flexibel an Erfahrungen angepasst sind, die sich aus der Körperbewegung ergeben – bei den Augen also aus der jahrmillionenlangen Evolution der Sakkaden. Weiterhin illustrieren Studien, dass individuelle Unterschiede in der Geschwindigkeit und Dauer von Sakkaden mit der individuellen Wahrnehmungssensitivität für schnelle Bewegungen zusammenhängen. Menschen, die schnellere Augenbewegungen ausführen, besitzen auch eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit, bewegte Reize bei höheren Geschwindigkeiten zu erkennen. Theoretische Modellierung der Wahrnehmungsgrenzen Begleitend zu den experimentellen Untersuchungen wurden auch computergestützte Modelle entwickelt, um die zugrunde liegenden Mechanismen besser zu verstehen.

Ein minimalistisches Modell der frühen visuellen Verarbeitung berücksichtigt die Reaktionen von retinotopen Arealen auf bewegte Reize und zeigt, dass visuelle Signale durch zeitliche und räumliche Integration beeinflusst werden. Insbesondere wächst die Aktivierung an den Anfangs- und Endpunkten einer Bewegung, was die Wahrnehmungsgüte dieser Bereiche erhöht und die Wahrnehmung des dazwischenliegenden schnellen Bewegens verringert. Dieses Modell kann dadurch erklären, warum bei raschen Bewegungen oft nur die Endpunkte wahrgenommen werden und die Bewegung selbst als diskrete Sprünge erscheint. Die Verbindung mit den kinematischen Parametern der Sakkaden stellt sicher, dass das visuelle System sich auf die typischen Bewegungen einpegelt, denen es regelmäßig ausgesetzt ist. Folgen für das Verständnis visueller Stabilität Die visuellen Informationen, die das Gehirn während einer Sakkade erzielt, sind schnell und großflächig verschoben.

Dennoch erleben wir eine konstante und stabile visuelle Welt. Das Zusammenspiel von motorischer Steuerung und angepasster visueller Sensitivität – wie die dargestellte Hauptsequenz – ermöglicht diese Stabilität, indem es schnelle Eigenbewegungen des Auges effektiv ausblendet, ohne die Wahrnehmung anderer schneller äußerer Bewegungen zu beeinträchtigen. Traditionell wurde dieses Phänomen der Sakkadischen Ausblendung durch zentrale neuronale Mechanismen und extraretinale Signale wie Korollarabbildungen erklärt. Die neuen Befunde deuten jedoch darauf hin, dass auch rein sensorische Mechanismen, die auf der regelmäßigen Erfahrung mit eigenen Augenbewegungen basieren, einen erheblichen Beitrag leisten könnten. Praktische Implikationen und Ausblick Die Erkenntnis, dass Wahrnehmungsgrenzen für schnellen Bewegungen durch die Gesetzmäßigkeiten der Augenbewegungen definiert werden, birgt Potenzial für praktisch orientierte Anwendungen.

Beispielsweise können Therapien für Seh- und Wahrnehmungsstörungen davon profitieren, indem sie das Zusammenspiel von Bewegung und Wahrnehmung gezielter wiederherstellen oder trainieren. Zudem liefern die Ergebnisse eine vielversprechende Grundlage, um Roboter- und KI-Systeme mit neuartigen Wahrnehmungsstrategien auszustatten, die sich an biologischen Prinzipien orientieren und so effizienter mit schnellen Bewegungen umgehen können. Des Weiteren regt diese Forschung an, das Konzept der wahrnehmungsbedingten Anpassung an motorische Gewohnheiten auch auf andere Sinnesmodalitäten und Bewegungsarten zu übertragen. So könnten ähnliche Gesetzmäßigkeiten auch bei Hörbewegungen, Tastbewegungen oder komplexeren motorischen Verhaltensweisen bestehen. Fazit Der neu entdeckte, gesetzmäßige Zusammenhang zwischen den Kinematiken sakkadischer Augenbewegungen und den Grenzen der Hochgeschwindigkeitswahrnehmung zeigt eindrucksvoll, wie eng Wahrnehmung und Aktion miteinander verwoben sind.

Die kontinuierliche Rückkopplung des visuellen Systems an seine eigenen motorischen Auswirkungen führt zu einer optimalen Balance zwischen Stabilität und Empfindlichkeit. So gelingt es dem menschlichen Gehirn, trotz ständig ruckartiger Eigenbewegungen eine klar strukturierte und verlässliche visuelle Welt zu konstruieren. Diese Entdeckung eröffnet ein spannendes Kapitel für zukünftige Forschungen rund um sensorimotorische Integration und die funktionale Architektur des Wahrnehmungsapparats.