Die Geschichte der Urbanisierung ist eine der faszinierendsten Erzählungen über die Menschheit. Seit etwa 6000 Jahren formen menschliche Gesellschaften zunehmend städtische Räume, die nicht nur als Wohnorte, sondern als politische, kulturelle und wirtschaftliche Zentren dienen. Von den ersten Stadtgründungen im alten Mesopotamien bis zu den großen Metropolen des 20. Jahrhunderts erstreckt sich eine lange, komplexe Entwicklung, deren Verständnis von zentraler Bedeutung ist, um die Gegenwart und Zukunft urbaner Strukturen einzuordnen. Frühzeitliche Stadtentwicklung und urbane Zentren Die Anfänge der Urbanisierung lassen sich auf das 4.

Jahrtausend vor Christus zurückverfolgen, als in der fruchtbaren Region des heutigen Iraks und Kuwaits erste größere Siedlungen entstanden. Diese Städte bildeten sich in der Nähe produktiver landwirtschaftlicher Flächen, die dauerhafte Nahrungsversorgung und Bevölkerungswachstum erlaubten. Es war eine Zeit, in der Städte als Knotenpunkte von Austausch, Verwaltung und Religion fungierten und somit eine neue Lebensweise ermöglichten. Die frühen urbanen Zentren in Mesopotamien setzen Maßstäbe für spätere Siedlungen, nicht nur hinsichtlich Größe, sondern auch durch ihre räumliche Anordnung und sozialen Strukturen. Archäologische Befunde zeigen, dass Stadtplanungen bereits komplex waren und oftmals von Mauern oder anderen Schutzstrukturen umgeben waren.

Solche frühe städtische Organisationen waren jedoch nicht auf den Nahen Osten begrenzt – in Regionen wie dem Industal, Ägypten, China und Südamerika gab es ebenfalls parallele Entwicklungen. Die Bedeutung von Landwirtschaft für das Wachstum der Städte ist eine wiederkehrende Hypothese, die mit aktuellen Datensätzen über historische Bevölkerungszahlen erstmals systematisch geprüft werden kann. Landwirtschaftsflächen, besonders jene von hoher Produktivität, boten die Grundlage für ein Bevölkerungswachstum außerhalb reiner Jägerei-Sammlerei-Gemeinschaften. Städte konnten so als Handelszentren und politische Machtzentren wachsen, was wiederum die Umgebung beeinflusste. Methodik der historischen Bevölkerungsdaten Bis vor kurzem lagen umfassende und global vergleichbare Daten zu historischen Stadtgrößen nicht vor.

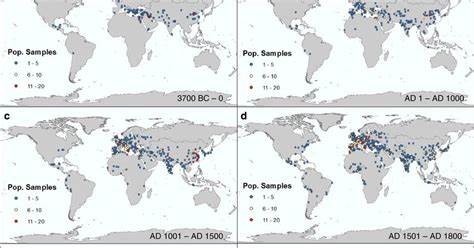

Wissenschaftliche Arbeiten von Historikern und Politikwissenschaftlern wie Tertius Chandler und George Modelski haben jedoch erstmals tabellarische Sammlungen mit städtischen Bevölkerungszahlen über Jahrtausende herausgegeben. Diese Daten wurden nun digitalisiert, geokodiert und in einem räumlich expliziten Datensatz zusammengeführt. Dabei wurde besonderer Wert auf die Räumlichkeit gelegt, also die genaue Verortung der jeweiligen Städte mittels geografischer Koordinaten. Das Ergebnis ist der erste umfassende Datensatz, der den Standort und die Bevölkerung von Städten von 3700 v. Chr.

bis 2000 n. Chr. weltweit abbildet. Die Nutzung unterschiedlicher Quellen, darunter archäologische Funde, historische Berichte, Steuerdokumente oder Reisende-Tagebücher, ermöglicht eine Annäherung an frühere Bevölkerungszahlen, auch wenn sie bis heute mit Unsicherheiten behaftet sind. Unterschiedliche Methoden wurden angewandt, beispielsweise Multiplikatoren basierend auf der Anzahl von verkauften Broten oder Schätzungen der Bevölkerungsdichte für ummauerte Städte.

Dabei sind einige Herausforderungen zu beachten: Nicht alle Städte wurden zu allen Zeiten kontinuierlich erfasst, und viele Daten haben zeitliche Lücken von mehreren Hundert bis Tausend Jahren. Zusätzlich variierten die Definitionen von Stadt und Urbanität über die Zeit und zwischen den Regionen erheblich. Solche Unterschiede spiegeln sich auch in der Datenqualität und -interpretation wider. Die Rolle von Stadtgrößen und Rangordnung Eine fundamentale Beobachtung der Urbanisierung ist die Einhaltung von sogenannten Rank-Size-Regeln oder Zipfschen Gesetzen, wonach die Größe einer Stadt im Verhältnis zu ihrer Rangposition innerhalb eines Systems steht. Dies bedeutet, dass die zweitgrößte Stadt ungefähr halb so groß sein sollte wie die größte, die drittgrößte ein Drittel der Größe einer Metropole, und so weiter.

George Modelski bezog diese Prinzipien in seine Auswertung mit ein, um Populationen dort abzuschätzen, wo keine direkten Daten vorlagen. Diese Verteilungsmuster geben Einblicke in wirtschaftliche, soziale und räumliche Prozesse, die für eine langfristige urbane Entwicklung entscheidend sind. Indem man die Dynamik solcher Muster nachvollzieht, kann besser verstanden werden, wie Handelsnetzwerke, Machtstrukturen und demografische Entwicklungen im Laufe der Zeit Städte geprägt haben. Die räumliche Dynamik globaler Urbanisierung Die räumliche Analyse der Bevölkerungszentren zeigt eine Veränderung der globalen Schwerpunkte über Jahrtausende. Anfangs konzentrierte sich diese Urbanisierung im Nahen Osten, speziell in Mesopotamien.

Doch mit der Zeit verlagerte sich der Schwerpunkt westwärts, bevor er nach etwa dem Jahr 1500 n. Chr. erneut eine Kehrtwende erlebte und sich östlicher ausrichtete. Solche Verschiebungen sind eng verknüpft mit historischen Ereignissen, wie dem Aufstieg und Fall von Imperien, technologischen Innovationen und Handelsrouten, sowie klimatischen Veränderungen. Die Verlagerung der Bevölkerungszentren widerspiegelt immer auch Verschiebungen in politischem Einfluss sowie ökonomischer Bedeutung auf globaler Ebene.

Regional differenzierte Entwicklungen Während in Europa und dem Nahen Osten die Urbanisierung schon sehr früh stark voranschritt, sind Daten zu Afrika, Südamerika und Teilen Asiens über lange Zeiträume eher spärlich. Diese regionale Ungleichheit resultiert nicht nur aus der tatsächlichen urbanen Entwicklung, sondern auch aus dem Mangel an historischen Quellen und vergleichbaren Daten. Im Laufe der Jahrhunderte entfalteten sich in verschiedenen Kontinenten unterschiedliche Urbanisierungsmuster. In China etwa entstanden riesige Städte mit sehr hohen Bevölkerungszahlen bereits vor der Neuzeit. Auch Indien erfuhr eine lange urbane Geschichte mit bedeutenden Metropolen.

Südamerika hingegen zeigt eine später einsetzende Urbanisierung, insbesondere durch die Zivilisationen der Andenregion und Mesoamerikas. Die Rolle historischer Ereignisse und technischer Innovationen Die Entwicklung der Städte stand meist in enger Verbindung mit historischen Ereignissen, seien es Kriege, Naturkatastrophen oder gesellschaftliche Umbrüche. Solche Faktoren beeinflussten Migrationen, das Wachstum oder den Niedergang von Städten erheblich. Die Urbanisierung ist hierbei keine lineare Entwicklung, sondern wird von vielfältigen Ereignissen unterbrochen oder beschleunigt. Technologische Innovationen, insbesondere in Landwirtschaft, Verkehr und Bauwesen, schufen die Voraussetzungen für das Wachstum der urbanen Zentren.

So ermöglichte die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln dank verbesserten Anbaumethoden größere Bevölkerungen, und der Ausbau von Handelswegen förderte die Vernetzung der Städte miteinander. Herausforderungen und Limitationen der historischen Urbanisierungsdaten Trotz der Errungenschaft, historische Bevölkerungsdaten zu digitalisieren und räumlich darzustellen, gibt es wesentliche Einschränkungen. Die Datensätze bleiben temporär und regional lückenhaft, vor allem für viele Regionen abseits des Nahen Ostens und Europas. Die unterschiedlichen Definitionen von Stadtgrößen und Urbanität erschweren ebenfalls direkte Vergleiche über Zeit und Raum. Zudem basieren viele Schätzungen auf Archivdaten und Annahmen, die mit Vorsicht zu interpretieren sind.

Fehlende oder veraltete Quellen, unterschiedliche Messmethoden sowie manuelle Übertragungen können Fehlerquellen sein. Diese Herausforderungen verdeutlichen, dass derzeitige Datensätze eher als Ausgangspunkt denn als abschließende Darstellung verstanden werden sollten. Zukünftige Perspektiven und Bedeutung Die Erststellung eines umfangreichen globalen Datensatzes zur Urbanisierung über 6000 Jahre eröffnet eine Vielzahl neuer Forschungsmöglichkeiten. Forscher aus verschiedenen Disziplinen – sei es Geographie, Geschichte, Archäologie oder Umweltwissenschaften – können diese Grundlage nutzen, um die langfristigen Muster der Stadtentwicklung besser nachzuvollziehen. Darüber hinaus hilft ein tieferes Verständnis der historischen Urbanisierung, die heutigen Herausforderungen der Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit besser zu bewerten.

Die Grundlagen des heutigen urbanen Lebens entstanden im Lauf von Jahrtausenden, wobei die Wechselwirkungen von menschlicher Gesellschaft, Umwelt und Technologie immer eine zentrale Rolle spielten. Innovative Forschungsansätze könnten dabei helfen, bestehende Lücken zu füllen, historische demographische Schätzungen zu verbessern und neue Muster zu entdecken. Mit fortschreitender Digitalisierung von Archivmaterial und archäologischen Befunden kann das Bild der Urbanisierung weiter vervollständigt werden. Fazit Die Geschichte der Urbanisierung über 6000 Jahre zeigt eine komplexe Landschaft menschlicher Fähigkeiten, Anpassungen und Innovationen. Von den ersten städtischen Zentren in Mesopotamien bis hin zur globalen Vielfalt der Städte am Ende des 20.

Jahrhunderts spiegelt sich die Weltgeschichte in der Verteilung und Entwicklung urbaner Zentren wider. Die räumliche und demographische Aufbereitung dieser langfristigen Daten ist ein Meilenstein für das Verständnis urbaner Prozesse. Trotz Herausforderungen bleibt der erschlossene Datensatz ein wertvolles Werkzeug für zukünftige Studien und eine wichtige Grundlage, um die urbane Natur des Menschen von den Anfängen bis heute zu erforschen.