Das bedingungslose Grundeinkommen (Universal Basic Income, UBI) gewinnt angesichts der rasanten Fortschritte in Künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung immer mehr an Bedeutung. Während Befürworter das UBI als zukunftsweisende Lösung für gesellschaftliche Ungleichheiten und wirtschaftliche Unsicherheiten sehen, gibt es eine Vielzahl von kritischen Stimmen, die Bedenken hinsichtlich der Finanzierbarkeit, möglicher Inflation und Auswirkungen auf die Arbeitsbereitschaft äußern. Gleichzeitig werden praktische Umsetzungsansätze und die politische Machbarkeit intensiv diskutiert. Diese umfassende Betrachtung zeigt, warum das UBI mehr ist als nur ein utopisches Konzept – es ist eine notwendige Antwort auf die Herausforderungen einer von KI geprägten Zukunftswelt. Die Hauptkritik an einem bedingungslosen Grundeinkommen betrifft die hohen Kosten und die Frage, ob sich ein solches System überhaupt finanzieren lässt.

Viele Menschen betrachten die Ausgaben für UBI als Bruttokosten – also die Summe der monatlichen Zahlungen multipliziert mit der Anzahl der Empfänger – ohne dabei die steuerlichen Gegenrechnungen zu berücksichtigen. Die tatsächlichen Nettoausgaben ergeben sich erst nach Abzug der staatlichen Einnahmen, etwa durch Steuern, die auf die zusätzlichen Zahlungen erhoben werden. Besonders in der Mittelschicht führen höhere Steuern häufig dazu, dass die UBI-Zahlungen vollständig oder zum Großteil ausgeglichen werden, sodass das reale Nettovolumen der finanziellen Unterstützung deutlich geringer ist als es die Bruttobeträge vermuten lassen. Darüber hinaus eröffnet die Einführung eines Grundeinkommens die Möglichkeit, bestehende Wohlfahrtsprogramme und steuerliche Begünstigungen zu reformieren oder zu ersetzen, was wiederum Einsparungen bewirken und die Gesamtkosten senken kann. Ein konkretes Beispiel ist ein Modell, das vorschlägt, allen Bürgern, einschließlich Kindern, monatlich 500 US-Dollar auszuzahlen und dies durch eine moderate Einkommenssteueraufschlag von 7 Prozent zu finanzieren.

Auch die Frage, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen zu höherer Inflation führt, ist ein zentraler Kritikpunkt. Eine plötzliche Erhöhung der Kaufkraft, ohne eine entsprechende Steigerung des Waren- und Dienstleistungsangebots, birgt das Risiko von Preissteigerungen, vor allem bei lebensnotwendigen Gütern wie Wohnraum und Lebensmitteln. Die Inflation entsteht vor allem dann, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt. Deshalb ist bei der Einführung eines UBI darauf zu achten, dass parallel Maßnahmen ergriffen werden, um die Versorgung mit Wohnraum durch beispielsweise Flächenentwicklung und Reformen im Bauwesen zu erhöhen. Die Einführung von Landwertsteuern könnte zusätzlich Investitionen in die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum fördern.

Langfristig soll eine gut abgefederte Kombination aus UBI und gezielten Angebotsmaßnahmen Inflation vermeiden oder zumindest begrenzen. Die These, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen Arbeitsanreize verringern würde, findet in der wissenschaftlichen Forschung nur begrenzte Bestätigung. Daten aus Pilotprojekten in verschiedenen Ländern zeigen, dass Änderungen im Arbeitsverhalten meist minimal sind. Wenn es zu einer Reduktion kommt, betrifft dies vor allem sekundäre Erwerbstätige, etwa Eltern während des Erziehungsurlaubs, oder junge Menschen, die sich für eine Weiterbildung entscheiden. Zum Beispiel belegte eine Studie eines Pilotprojekts, dass die Arbeitszeit nur um etwa zwei Prozent sank – was ca.

15 Minuten weniger Arbeit pro Tag entspricht und somit vergleichbar mit mehreren bezahlten Urlaubstagen pro Jahr ist. In Langzeituntersuchungen wie dem Alaskas Permanent Fund Dividend, der seit über 40 Jahren existiert, zeigte sich, dass das Grundeinkommen keine signifikante Verringerung der Vollzeitbeschäftigung nach sich zieht. Tatsächlich wurde eine Zunahme der Teilzeitbeschäftigung verzeichnet. Interessanterweise weisen Erhebungen aus Projekten in Stockton, Kalifornien, sogar darauf hin, dass Empfänger eines Grundeinkommens eher wieder in Vollzeit beschäftigter waren als Nicht-Empfänger. Dies wird damit erklärt, dass ein finanzielles Polster die Aufnahme von Arbeit erleichtert – es ermöglicht Bewerbungsaktivitäten, Anschaffung von Arbeitskleidung oder Zeit für Vorstellungsgespräche.

Neben den wirtschaftlichen Aspekten wird auch ein positiver gesellschaftlicher Effekt sichtbar. Experimente in Finnland zeigten eine Zunahme des Vertrauens in Regierung und soziale Institutionen. Die kanadische Studie aus den 1970er Jahren dokumentierte Rückgänge bei Krankenhausaufenthalten, Kriminalität und häuslicher Gewalt – soziale Faktoren, die oft mit wirtschaftlicher Unsicherheit zusammenhängen. Trotz all dieser Erkenntnisse bleibt die politische Durchsetzung eines universellen Grundeinkommens eine Herausforderung. Ein Beispiel dafür ist die Einstellung der erweiterten Kindersteuervergütung in den USA im Jahr 2021.

Dabei wurde ein monatlicher Zuschuss von durchschnittlich 440 Dollar an rund 90 Prozent der Kinder ausgezahlt, was zu einer Reduktion der Kinderarmut um 40 Prozent führte. Die Beendigung dieses Programms resultierte aus politischen Widerständen und unbegründeten Vorwürfen gegen die Empfänger. Ein tiefer liegendes Problem ist die weit verbreitete Vorstellung, dass staatliche Unterstützung an eine Gegenleistung in Form von Arbeit gebunden sein muss. Diese Vorstellung ist jedoch inkonsequent, da Menschen mit passivem Einkommen, etwa aus Kapitalerträgen oder Dividenden, nicht mit ähnlichen Bedingungen konfrontiert werden. Die praktische Verwaltung eines UBI wird als relativ unkompliziert angesehen.

Systeme wie die Steuerbehörde (z. B. IRS in den USA) oder bestehende Sozialversicherungseinrichtungen verfügen über erprobte Strukturen zur Auszahlung regelmäßiger Zahlungen. Eine innovative und langfristig nachhaltige Finanzierungsmethode könnte die Schaffung eines Staatsfonds sein, der über jährliche Aktienbeteiligungen an börsennotierten Unternehmen wächst. So könnten alle Bürger Anteilseigner an der wirtschaftlichen Wertschöpfung sein und direkt vom Wachstum profitieren.

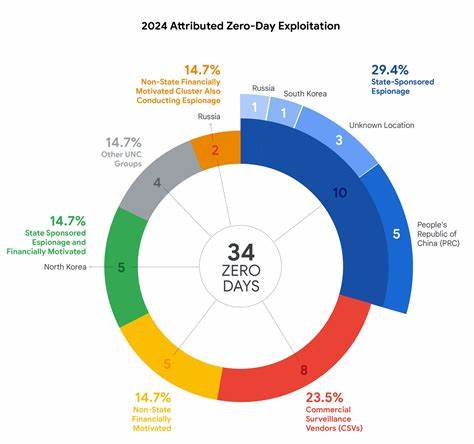

Der Gedanke, dass die Daten und Inhalte, die wir täglich generieren, einen Wert darstellen und somit einer kollektiven Kapitalanlage ähnlich sind, gewinnt angesichts der KI-Entwicklung an Dringlichkeit. Das Kapital, das in der Entwicklung von KI steckt, entspringt kollektiv der Gesellschaft. Daher wäre es gerecht, wenn die Erträge aus dieser Entwicklung gleichmäßig verteilt würden. Die Zukunft der Arbeit in einem von KI geprägten Umfeld wird andere Formen der Erwerbstätigkeit hervorbringen. Während Routinejobs zunehmend automatisiert werden, gewinnen kreative, soziale und technische Fähigkeiten an Bedeutung.

Ein gut gestaltetes bedingungsloses Grundeinkommen schafft die finanzielle Sicherheit, die es Menschen ermöglicht, sich weiterzubilden, neue Berufe zu erlernen oder sinnstiftenden Tätigkeiten nachzugehen, ohne existenzielle Angst vor Einkommensverlust. Dennoch fordern kritische Stimmen Maßnahmen wie eine universelle Beschäftigungspflicht (Universal Basic Employment, UBE), bei der Grundeinkommensempfänger zumindest einen Mindestbeitrag zur Gesellschaft erbringen müssten. Dies könnte dabei helfen, soziale Spannungen zu vermindern und das Gefühl der persönlichen Verantwortung zu stärken. Gleichzeitig wird aber auch darauf hingewiesen, dass eine solche Regelung die Freiheit und Einfachheit, die das UBI ausmacht, einschränken könnte. Der Weg hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen ist deshalb auch ein gesellschaftlicher Diskurs über Werte, Solidarität und die Rolle von Arbeit.

Abschließend lässt sich festhalten, dass das bedingungslose Grundeinkommen trotz legitimer Kritikpunkte eine vielversprechende Antwort auf die Herausforderungen einer sich durch KI und Automatisierung stark verändernden Arbeitswelt und Gesellschaft darstellt. Politische Widerstände rühren vielfach aus emotionalen und ideologischen Vorstellungen, die einer evidenzbasierten Debatte oft entgegenstehen. Die praktische Umsetzung ist technisch machbar und kann unter Berücksichtigung von Inflationsgefahren durch gezielte wirtschaftspolitische Maßnahmen begleitet werden. Gleichzeitig eröffnet das UBI enorme Chancen für soziale Sicherheit, gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine gerechtere Verteilung von Wohlstand in einer digitalen Zukunft. Es ist daher wichtig, frühzeitig klare politische Strategien zu entwickeln und Pilotprojekte weiterzuführen, um die Potenziale eines bedingungslosen Grundeinkommens zu verstehen und auszuschöpfen.

Nur so kann der gesellschaftliche Wandel positiv gestaltet und die Vorteile neuer Technologien breit geteilt werden.