In der dynamischen Welt moderner Datenbanktechnologien sehen sich viele Unternehmen mit der Herausforderung konfrontiert, ihre bestehenden Datenbanksysteme zu überdenken und gegebenenfalls zu migrieren. Besonders der Umstieg von verteilten SQL-Datenbanken wie CockroachDB hin zu etablierten Systemen wie PostgreSQL gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dieser Wandel ist nicht nur durch technische Treiber motiviert, sondern auch durch wirtschaftliche Überlegungen, Performanceanforderungen und eine immer komplexer werdende Datenlandschaft. Motion, ein Unternehmen mit Fokus auf AI-Workflows, liefert mit seiner Erfahrung einen wertvollen Einblick in diesen komplexen Prozess und die damit verbundenen Erkenntnisse. Im Folgenden wird detailliert auf die Herausforderungen, Lösungsansätze und Vorteile eines Umstiegs auf Postgres eingegangen – basierend auf realen Projekterfahrungen und praxisnahen Beispielen.

Die anfängliche Wahl einer verteilten Datenbank wie CockroachDB war für Motion aufgrund seiner Eigenschaften sinnvoll. CockroachDB punktet mit einer nativen Unterstützung von horizontaler Skalierung und Multi-Region-Setups. Gerade im Hinblick auf regulatorische Anforderungen wie die DSGVO lässt sich so eine globale Datenverteilung realisieren und eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten. Die SQL-Kompatibilität erleichtert zudem die Entwicklerarbeit. Doch mit wachsender Nutzung und Datenmenge zeigte sich, dass gerade der Kostenfaktor und die Komplexität bei einfachen, transaktionalen Anwendungsfällen signifikant zunehmen können.

Obwohl die Kundenseite bis 2024 noch keine zwingenden Datenlokalisierungsanforderungen hatte, stiegen die CockroachDB-Kosten bei Motion auf ein Vielfaches an, was einen erneuten Blick auf alternative Datenbanksysteme provozierte. Ein wesentlicher Hebel für die spätere Migration war die Verwendung eines ORM-Tools namens Prisma, das in der Lage war, Datenbankmigrationen relativ einfach zwischen verschiedenen Systemen zu vergleichen und durchzuführen. Allerdings offenbarten sich bei CockroachDB im operativen Alltag erhebliche Probleme: Migrationen dauerten häufig sehr lange und liefen gerne in Timeouts, was Deployments verzögerte und manuelle Eingriffe erforderte. Besonders wenn Datenbank-Schemata wachsen und Änderungen komplexer werden, erreicht man schnell Grenzen. Für Motion führte dies sogar dazu, dass selbst erfahrene Entwickler Workarounds außerhalb der Datenbank implementierten, um Sperren und Systemausfälle zu vermeiden.

Diese operativen Einschränkungen schränkten zudem die Upgrades auf neuere CockroachDB-Versionen ein, was zu mangelnder Unterstützung und langsameren Fehlerbehebungen führte. Auch außerhalb der Migrationen machte sich der Umstand bemerkbar, dass das Datenökosystem um CockroachDB weniger ausgereift ist. ETL-Prozesse, die für Datenintegration und -verarbeitung unerlässlich sind, litten unter wiederkehrenden Zeitüberschreitungen. Zum Zeitpunkt der Migration gab es kaum stabile Tools für eine verlässliche und performante Replikation von CockroachDB-Daten. Insbesondere der Airbyte-Connector befand sich noch in einem Alphastadium und litt sogar unter Memory-Leaks.

Diese Latenzen und Störungen hatten direkte Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit von Berichten und Folgeprozessen. Die Query-Performance stellte einen weiteren zentralen Punkt bei der Bewertung der Datenbank dar. Obwohl sich CockroachDB manchmal mit seinem optimierten Query-Planer als überlegen erwies, ließen sich zahlreiche Beispiele finden, bei denen PostgreSQL signifikant schneller arbeitete. Besonders Queries, die durch ein ORM wie Prisma generiert werden, tendierten dazu, sehr komplexe und ineffiziente SQL-Anweisungen zu produzieren, die bei CockroachDB oft zu vollständigen Table-Scans und dadurch zu hohen Latenzen führten. Ein reales Szenario zeigte etwa einen Geschwindigkeitsvorteil von PostgreSQL um den Faktor zwanzig.

Diese entscheidende Diskrepanz in der Performance wog schwer zugunsten von PostgreSQL. Auch hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit im Entwickleralltag bot CockroachDB einige Herausforderungen. Die Index-Verwaltung erwies sich als undurchsichtig, da das UI teils fälschlicherweise aktiven Indizes eine geringe Nutzung attestierte. Das Abbrechen langer Queries gestaltete sich kompliziert: Während man in PostgreSQL mit einem Klick im SQL-Client die Abfrage abbrechen kann, erfordert CockroachDB Zugriff auf die Cluster-Konsole und die Hoffnung, dass alle Knoten sauber abbrechen. Dieser Mehraufwand birgt Risiken, wie beobachtete Abstürze beweisen.

Des Weiteren schränkte der eingeschränkte Support, inklusive separater Portale ohne Single Sign-On und lange Reaktionszeiten, die Problemlösung im akuten Fehlerfall ein. Technische Infrastrukturen mit CockroachDB verhinderten eine unbeeinträchtigte Netzwerkstabilität. Das Team berichtete über regelmäßige, scheinbar zufällige Ausfälle der DNS-Auflösung für die Datenbank-URLs, was sich in zahlreichen Fehlermeldungen in verschiedenen Umgebungen widerspiegelte. Trotz aufwändiger Fehlersuche ließ sich dieses Problem nicht dauerhaft beheben. Postgres hingegen erwies sich in dieser Hinsicht als zuverlässiger und weniger anfällig.

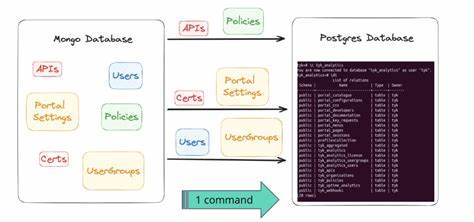

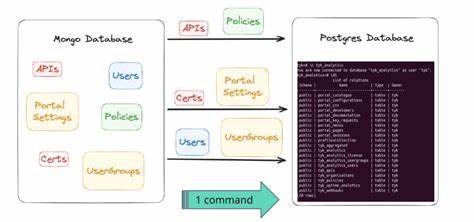

Die eigentliche Migration war ein herausforderndes Unterfangen. Bei einem Datensatz von etwa 100 Millionen Zeilen und der fehlenden Verfügbarkeit stabiler ETL-Werkzeuge war Eigenentwicklung gefragt. Ein eigens erstelltes Skript in der aufstrebenden Laufzeitumgebung Bun wurde entwickelt, das die Datenbank schematisch auslas, Daten tabellenweise in CSV-Dateien auf Festplatte schob und anschließend parallelisierte Streams nutzte, um die Daten in PostgreSQL einzuspielen. Dieser Prozess offenbarte wichtige Unterschiede in der Handhabung einiger Datentypen wie JSON und Arrays, deren Byte-Encoding bei CockroachDB von PostgreSQL abweicht. Hier waren zusätzliche Transformationsschritte notwendig, um eine identische Datenkonsistenz zu gewährleisten.

Nach mehreren Wochen Feintuning konnte die produktive Migration in einer großen Cloud-VM mit 128 CPU-Kernen innerhalb von 15 Minuten durchlaufen werden – Ein Downtime-Fenster von unter einer Stunde, das durch systematische Traffic-Rückführung kontrolliert wurde. Die Vorteile des Umstiegs traten unmittelbar zu Tage. Neben der signifikanten Performance-Verbesserung um ein Drittel bei aggregierten Anfragen, ermöglichte die reiche Ökosystemunterstützung von PostgreSQL rasche Optimierungen. Mit Tools wie PGAnalyze ließ sich eine Reihe ineffizienter Queries zeitnah identifizieren und beheben – eine Flexibilität, die zuvor in der CockroachDB-Umgebung nicht möglich war. Wirtschaftlich führte die Migration zu Einsparungen im sechsstelligem Bereich jährlich, trotz einer großzügigen Überprovisionierung des neuen Clusters.

Die eine Migration nicht nur technisch souverän umzusetzen, sondern diese auch mit einer nachhaltigen Kostenreduktion zu verknüpfen, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Firmen, die wachsen und gleichzeitig skalierbare Architekturen sichern wollen. Der Wechsel von CockroachDB zu PostgreSQL illustriert exemplarisch eine Entwicklung, die viele Unternehmen erleben: Die Balance zwischen hochverfügbaren, verteilten Systemen mit komplexer Infrastruktur und den bewährten, leicht wartbaren relationalen Datenbanken. Letztere bieten oft bessere Performance, geringere Betriebskosten und umfangreichere Toolchains. Gleichzeitig sind sie bei Einsatzfällen ohne zwingende Multi-Region-Redundanzen oft die pragmatischere Wahl. Die Migration erfordert allerdings ein tiefes technisches Verständnis der Datenmodelle, Transformationsprobleme, und eignet sich gut für eine sorgfältige Planung und schrittweise Durchführung, um Ausfallzeiten minimal zu halten.